|

相關閱讀 |

外刊扫描 穿过历史迷雾,重新打量新加坡

|

>>> 民初歷史變遷觀察 >>> | 簡體 傳統 |

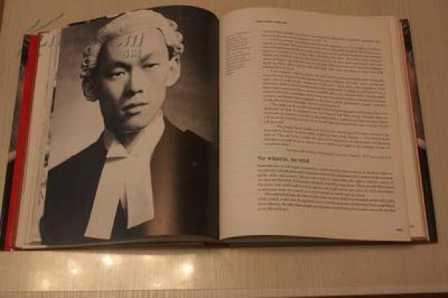

整理:郝博阳 刘亦凡 《东方历史评论》微信公号:ohistory 在当代西方政治理论的光谱中,新加坡往往被定性为有限民主与市场经济叠加而成的威权主义国家。然而,以下几篇选自学刊《Pacific Affairs》、《Journal of Southeast Asian Studies》、《Modern Asian Studies》的文章则试图从历史的经验语境出发,重审新加坡国家建构的内在脉络。 穿过政治理论构筑的迷雾,第一篇写于1969年的文章回到新加坡的“建国时刻”,从更近的历史距离身临其境地展现了新加坡一党独大制形成的历史渊源与社会基础,人民行动党在国家政制构建中的多重策略与作用也得到了相应的澄清。 第二篇文章则从新加坡棚户改造工程入手,回溯了独立后的新加坡如何运用殖民时期的治理遗产以确立国家在社会生活中的地位。 第三篇文章聚焦新加坡华人文化的地标“虎豹别墅”,通过细节性地呈现国家、社会在不同时期对这一景观展开的改造、争论与书写,向我们揭示了占据新加坡社会中坚地位的华人群体与新加坡国族认同的变迁。 舆图换稿——虎豹别墅沉浮史与新加坡的自我认同 整理自:Chinese Diasporic Culture and National Identity: The Taming of the Tiger Balm Gardens in Singapore 作者:Jianli Huang and Lysa Hong 在华人占据总人口四分之三的新加坡,华人大亨胡文虎于上世纪30年代建成的虎豹别墅一度是新加坡华人的身份象征。在近70年的时间内,伴随着位处中西之间的新加坡在东亚的腾飞,这一地标在物态上屹立不倒的同时,也逐渐成为“华洋杂处”的新加坡自我历史书写的战场。 当胡文虎在巴丝班让路临海的山岗为别墅选址的时候,这片战场尚不具备规模。凭借一味药方白手起家,这位祖籍福建、生于缅甸仰光的万金油大王只是本着中国商人的传统执信,希望为自己庞大的家业找个居高临渊的好风水。胡文虎深知,尽管自己的产业已然遍及香港、缅甸的医药、报纸、银行业,凭据于此,胡氏家族在新加坡华人中或可维持领导地位,但在乡音藩篱的新加坡华人群体中,福建人仍属少数,而与那些在剑桥受过绅士教育的华人相比,自己在别人眼里或许也不过是个精明市侩的杂货店主。因此,当胡文虎自1937年宣布虎豹别墅将于每年春节向公众开放起,这处充盈着各式中国传统神话形象的园林就已不仅是胡氏家族祈神庇佑的自留地,永劫不复的地狱画卷、肃穆沉静的老子像、二十四孝的图像展示、甚至在虎门挥斥方遒的林则徐,开始在日本席卷东南亚的背景下,勾勒出虎豹别墅由家而国的精神面目。 随着1945年二战结束,虎豹别墅已和胡文虎一起成为一代新加坡华人的精神课堂。胡氏家族和胡文虎本人因其在抗日战争中的贡献饱受赞誉,而在1954年胡文虎去世后,这片诸神游弋的土地亦正式向公众免费开放。在胡文虎侄子胡清才的照料下,虎豹别墅不仅维持了原有规模,新加坡独立建国后,它更成为身居新加坡的小型世界博览会。在新加坡政府倡导多元文化和开放社会的政治气候下,胡清才为这所中式花园引入了大量外国风物,其中,既有“制铁饼者”的雕塑仿品,也有泰国亭阁和原野风景,为响应新加坡海纳百川、各族裔和而不同的精神,胡清才甚至在公园门口安排了印度耍蛇人。以它们为中心形成的各个主题角落点缀在世界主义气息方兴未艾的60年代,构成了虎豹别墅错落有致的全新景象。 可惜好景不常。1971年胡清才去世后,不仅胡氏家业因一笔对沃克证券的不慎投资严重萎缩,70年代初的石油危机更使新加坡旅游业遭遇重创。无论虎豹别墅的格局陈设多么契合新生的新加坡在东亚虎虎生威的主题,唯余四名工人保养公园的窘境和日趋凋敝的园景,使其只能在80年代接受政府改编的命运。 1985年,在一片唏嘘声中,新加坡旅游局动用《土地征收法》将别墅收归国有。光环褪去之后,尽管感伤者的嗟叹时而有之,但在得知有望将虎豹别墅改造为全球首家中国主题迪士尼公园后,政府已决心“将去魅进行到底”。别墅旧有的审美风格和神话元素不仅被此时的公众视为“东方的、太东方的”,政府聘请的两位中国园林专家也对神话形象中的“迷信”色彩嗤之以鼻。为了在去除这些“糟粕”的同时保留“中国”主题,政府提出的公园改造方案计划将展示的重点从民间神话转向正统历史,其中心是一个名为“帝国之路”的主题展示线路,它能够通过电车和多媒体技术的巧妙安排,立体呈现中国自商至清的王朝兴衰。在政府看来,这不仅能有效帮助虎豹别墅融入新加坡现代化都市的全景,更重要的是,在儒家伦理已逐渐成为新加坡社会重要基石的背景下,此举不失为当代新加坡“回到正统”的两全之策。 1990年10月,由一条60米长的“龙中传奇”展示线串起的新公园正式竣工,虎豹别墅的规模也由此扩张了五倍。不过,对这个渗透着“中体西用”精神的新想法,也不是所有人都买账。管理者抱怨扩建后的公园负担太大、运营成本过高,中外游客也纷纷对中国历史展示部分的美式背景音乐表示了不满,更致命的是,由于公园扩建计划很可能影响港口建设用地,总理办公室从一开始就对这个耗费甚巨的工程耿耿于怀。1998年,项目亏损额达到了3150万美元,政府最终于2001年3月决定停止该计划。 尽管这次食洋不化的教训已令新加坡人意识到,“东方迪士尼”的文化标的无法置入自己挥之不去的记忆,但新加坡旅游局此时仍只愿将问题归结于经营不善。2000年末,旅游局更公开表示将继续接触迪士尼公司,希望与之共同接手别墅的下一轮改造,此举顿时激发失望的公众口诛笔伐,虎豹别墅的前途,也再度成为文化政治议题。 争议聚焦于别墅,但本质上无不涉及新加坡。《海峡时报》等各大主流媒体纷纷指责了经营不善对文化遗产造成的破坏,指出政府应及时抢修别墅中的神话雕像,新加坡传统文化协会亦在《海峡时报》上刊文强调,由胡文虎缔造的虎豹别墅是新加坡公益、重信、创造精神的重要标志,同时,它也是新加坡人接受历史教育的大课堂。对诸如《联合早报》这样的中文媒体来说,对虎豹别墅中国面目的扞卫既不用借助文化协会精雕细琢的官样辞章,也不需要作壁上观的英文报纸惺惺作态的理解,虎豹别墅作为中国文化在新加坡的独有空间,本身就构成正当理由。它提出了一系列建议,包括整修原有的陈列展品、引入妈祖等民间形象,从而在重新恢复其中国文化本位的同时,给予一度被斥为封建迷信的民间元素以同等重视;另一些事不关己者则以别墅过于古旧过时为由,要求关闭这个矗立于现代新加坡土地上的怪物。三方的论点使这场发生在新千年伊始的争论与新加坡的族群、文化、发展前所未有地交缠碰撞,尽管各方的慷慨陈词大有使之愈演愈烈之势,但大多数人对别墅命运同情的观感,还是暂且为这场未完待续的争论画上了休止符。 2004年1月,新加坡旅游局宣布放弃对虎豹别墅的现代化改造,转而致力于恢复其作为“一位博爱者的私人花园”的原貌。尽管这一次,旅游局大刀阔斧的作风丝毫未改,但所幸在经历了上一轮举国风议后,它已学会将“现代化”举措局限于改造景区的公共厕所,而放手让那些自70年前就屹立于此的雕塑、展品“自己向游客说话”,在它们之间,新辟的画廊以“一部3500万海外华人的史诗”为题,向人们展示海外华人在近一个世纪内对当地社会的贡献和生活际遇。在新千年的转折点上,华人对新加坡而言已不仅是一块始终不渝的社会基石,伴随越来越多的中国游客从各大城市飞往新加坡,“中国”又一次不可避免地成为新加坡历史中频仍而沉重的一个字眼。 回顾虎豹别墅在新加坡70年的沉浮史,我们有理由相信:在可见的将来,胡文虎和他留给新加坡的遗产,绝不会仅仅是“眼看他起高楼、眼看他宴宾客、眼看他楼塌了”的又一版本。透过这段历史,我们能清楚地看到新加坡一以贯之的自我纠葛。但对新加坡而言,这种纠葛既不会导致自我的分崩离析,也不会自己走向终结,在中西之间徘徊游弋的同时,它总是回避作出决断取舍;而在海纳百川的实用主义精神驱使之下,它也不会容许相对主义。 一体多用——人民行动党执政体制的形成、策略与基础 整理自:Singapore’s One-Party System: Its Relationship to Democracy and Political Stability 作者:Tae Yul Nam 在经济发展令世界侧目的同时,新加坡的政治体制往往被归为威权统治的典型。但倘若我们追问,何以人民行动党能在一个崭新的国家奠定、并长期维持了一党独大制?其合法性构建、政治策略与当时新加坡政治社会环境关系何如?面对这些问题,泛泛的威权/民主类型学解释往往显得疏阔。 重返新加坡的“建国时刻”,作者认为,新加坡的一党独大制本身既非凭空制造,也不是一朝之功。以李光耀当选总理、人民行动党夺取议会全部58个席位为标志,新加坡一党独大制的最终形成是在1968年,不过,支撑这一制度的正当性原则早在建国前就已初见端倪,李光耀和人民行动党对这些原则的笃信在与反对派的角逐中,才逐渐实现了向原则实践的阶段性转化。 从一开始,议会民主就是新加坡建国的基本政制方向,不过,未经领袖锤炼的方向永远不是原则。1962年,时任新加坡自治邦总理的李光耀在一次议会辩论中这样定义民主:“民主即人民定期选举出代表、并授权他们在一段确定的时限内治理国家的原则”,这意味着,民主更多等同于政府产生的常规选举程序和多数人作主的原则,而不是少数人的异见或权利。在李光耀眼中,唯有能体现多数人意志,超越利益、族群、派系的民主,才是能够保障新加坡独立、稳定的民主。 1965年,这一原则首度现身,新加坡社团注册局规定,国会议员只限于本国公民,涉及马来西亚等国利益者,不得进入国会。虽然这项规定仅要求一些政党更换名称、标志,但此时它也足以使自治邦时期代表少数族群的议员战战兢兢。仅在一年后,人民行动党又在补选中大获全胜,自治邦议会的主要反对党社会主义阵线宣布集体自议会辞职,在其随后发起的“大众斗争”中,政府毫不犹豫地拘捕了三十名该党骨干与支持者。尽管社会主义阵线指责李光耀是彻头彻尾的“殖民家、帝国主义者、法西斯”,此时的人民行动党已经意识到,自己已经与“多数民主”原则捆绑在一起,不成功即成仁,而任何基于族群认同的少数意见,都有可能引爆容易激动的民众,进而颠覆自己苦心经营的“真正的民主”。 李光耀在这一时期多次指出:新加坡的议会民主仍不过是个初生的“婴儿”,在人民尚不了解自己的权利时,由分裂的各少数派组成的议会不仅无法实现“民主”,更有可能导致新加坡寡头横行、分崩离析。1967年,政府拒绝了宪法委员会关于设立独立咨议机构的建议,自此之后,李光耀笃信的民主原则正式成为新加坡议会民主制的现实,受多数人支持与信赖的执政党,也正式成为新加坡真正的守护者。 不过,“多数原则”和“政治稳定”并不仅仅是李光耀口中的托辞,在当时的社会状况下,“多数”与“稳定”对于新加坡来说恰好趋于一致。华人以75.2%的比例远超当地的马来、印度、巴基斯坦族裔,其中,代表社群的华人又多在中国或英语地区受过教育。尽管部分华人相当反感新加坡政府对中文学校的政治审查,但面对如此巨大的“多数”,政府很容易对之采取中间策略,以中立的面目出现:一方面,它殷勤地向南洋大学等知名华人学校提供资金和认证资格,另一方面,它又要求各华人学校采取中英双语教育,以保证学术机构不受共产主义思想的一元主导,依据1964年《国内安全法》修正案建立的大学生审查机制,更在加强国家安全装置的同时,有力保障了政府对共产主义革命活动的监控。 在运用中间原则平衡华人社群内部关系的同时,人民行动党对其他少数族裔也采取了相当有效的怀柔方略,即充分凸显自身对全国各族群民众的代表性:在1963~1968年新加坡立法议会的37名人民行动党议员中,包含了15名非华裔议员,这一数目,远远超出了少数族裔在新加坡人口中的实际比例。 除了在族群问题上有所保留地站在多数一边,政府的经济政策也成功地满足了“多数”的需求。1959年至1967年,政府规制下的工业发展在短短8年间带动了经济与福利数字的巨幅增长,除了人均收入从1200美元飙升至1700美元和投资数据近25%的上浮,新加坡工会超过75%的成员业已实现充分就业。政府一方面动用强力解散大量具有共产主义色彩的左翼工会,另一方面则鼓励工会领袖积极发挥政治作用,并将其中可靠者吸纳为人民行动党的议员。在“萝卜加大棒”的双重手段下,新加坡的工会组织逐渐统一到“全国职工总会”的机构之下、成为正式政治机制的一部分,不仅40年代末本地工会普遍激进但各自为战的状况得到铲除,通过“工会、企业与政府”之间的合作,政府更成功树立了自己为劳工服务的形象。 从上文的分析中可以看到,人民行动党在作为一个整体的新加坡初期政治、经济和社会进展中不但发挥了枢纽性作用,伴随着1968年李光耀和人民行动党在全国大选中赢得所有议席,李光耀对“民主”的定义和相辅相成的社会主义政策,更深刻塑造了新加坡在20世纪的国家性格。精英与草根并立、强硬与谦恭同存,在二者之间,新加坡的经验至少向我们证明:无论西方政治理论给出何种承诺,一党制国家的积极之处都不应为我们小视。 本性难移——战后新加坡甘榜拆迁史 整理自:SingaporeKampong, Fire, Nation: Towards a Social History of Postwar Singapore 作者: Loh Kah Seng 在过往的新加坡历史研究之中,人民进步党所给出“党带领人民克服种种困难,赶走了帝国殖民者,建立了现代化的新新加坡”这种主旋律历史视角一直占据着主流。然而近些年来兴起的“新政治史”在一定程度上对这中历史视角进行了颠覆——它更多的关注人民进步党之外的左翼联盟,公会,其它反对党在战后的历史和他们对于塑造整个新加坡现代社会所起到的作用。虽然它很大程度上颠覆了新加坡的历史话语,然而这种历史视角仍然囤于政治史的藩篱之中。本篇作者试图循着布罗代尔的足迹对新加坡战后的村庄生活进行社会史的分析,通过对当事人——那些亲历历史但无力言说的村民们进行访谈,作者试图从这些战后边缘居民的生活流变还原新加坡政治社会生活的重要一面。 在1961年,在城郊甘榜(Kampong)共生活着250,000居民,基本上是城市人口的四分之一。这些居民主要由年经的低收入中国家庭组成,他们聚集在五十多个甘榜之中。因为工作机会基本都集中在中心城区,这些定居点一般建立在从主城区延伸出的大道。典型的甘榜民居非常简陋,基本上全部是木质的,仅靠茅草或锌皮做屋顶,从法律角度上看全部都是非法建筑。甘榜兴起于大萧条时代,在整整十多年中,由于经济崩溃,许多底层华人生活难以为继因此搬往城外。二战后期的邻国政经动荡也引发了大规模的移民潮。这些移民里有从中国而来逃避共产政权的难民,也有因为马来西亚的橡胶和锡工业大幅衰退被迫寻找新机会的马来华裔。 狮城华裔在大萧条之前多居住在街屋(shophouse)中的窄小隔间里。对于那些居住在甘榜里的人们而言,这些隔间已经显得过于窄小,这些新生代的华裔都蔑称其做“猪笼”。 当时英国殖民政府有专门负责公租房的改良信托局(SIT),但是他们提供的房屋大多租金相对昂贵,并不受欢迎。而同样低廉的租金,稍远一些的距离却能换来更人道的居住环境,甘榜自然成为了大多数低收入华裔的主要选择。 从经济上而言,市郊甘榜的居民中有一些是全职农民或是工人,另一些则有时在城里打工,有时回家耕种,因此甘榜附近的空地全部被开辟为菜园或猪圈以支持家计。另一些找不到工作的就去城里做游商或开黑车。甘榜的住房因为简陋,所以基本上都是一夜建成,难以控制的。这样相对自由的经济方式和城市之外的地理位置让甘榜成了一块块具有半自主性的治外之地,也成为了战后反殖民运动,左翼运动的据点,这使得英国政府感到非常棘手。他们一直希望能够通过城市改造的进程将这些人纳入可管理的市民之中。 为了解决城市周围这一圈灰色地带,殖民政府靠SIT牵头进行了一系列清理甘榜的行动。行动的内容就是一方面以法律为名宣传劝诱,另一方面对于不服管教者施以强拆。这样的行动引发了甘榜民众种种抵抗和反感。甘榜的华裔居民们往往循着华人文化中“只要不犯法就不要和官府扯上关系”的信条,不配合官方的宣传和行动。除却这样的消极抵抗,当他们遭遇强拆之时,常常需要增派防暴警察以保证人数众多的围观群众情绪稳定。 由于殖民政府一系列急功急利的手段,在甘榜首先爆发了群众性的反殖民运动。新加坡农民协会和新加坡木屋居民协会都在1955年成立,这两个组织都是亲共产主义并且与人民行动党左翼有合作的组织。他们为甘榜住民提供反抗迁居程序的法律援助。面对这些反抗,殖民政府并未示以温和宽慰,而是推出了紧急清理甘榜的行动。在这一行动中甘榜被视为滋生罪恶,社会危害的黑色地带。在这股大潮中,住民的反感和不信任与日俱增。 另一个对甘榜居民至关重要的问题是火灾的问题。在1954年,42个市郊甘榜被认定为有严重火灾风险。1951-1958年的数次火灾使得超过万人流离失所,至少六千人死亡。这都不及1961年发生的大火灾,它一共造成了15694 人丧失住所。之所以甘榜会有如此的火灾风险,一则是因为地理位置和基础设施这类外在因素,另一方面则是由于地区规划差和防火意识薄弱。在一片木制建筑之中,扔烟头,烧纸钱,放烟花和厨房用火这些华人难于避免的习惯都可能引发一场火灾。1955年的一场大火就是由于中秋烟花,另一场火灾则是清明烧纸的后果。深入到意识层面的话,居住在甘榜的华人对于火灾的危险其实相当清楚,然而较之积极应对,他们更倾向于消极接受这种风险。一旦发生火灾,大家都是一哄而散细软跑,没有一个会去试图扑灭火源。 从政府方面来看,新加坡火警的主要辖区都在城市之中,甘榜被刻意的忽略了。整个殖民时期内,甘榜从未有火警站。这种忽略与殖民政府的重新安置计划息息相关。当局的逻辑很简单:既然我拆不了你们,那还不如放任火灾帮忙。因此消防力量在甘榜火灾中表现的相当消极。火上浇油的是,那时的消防队员往往会在救火过程中“顺便”从失火处顺走些值钱的物事。因此当时深受其害的华人给救火车起了个“抢劫车”的诨号。 政府在火灾之后的表现也让人失望,抚恤金尚未筹集,SIT就第一个冲到受惊的人群中宣传公租房的防火性去了。这种拙劣的宣传加之火警的恶行使得越来越多的甘榜民众相信,这些火灾大都是政府派人纵火的结果。虽然缺乏足够证据,但而这种猜测和谣言的力量正来自于它的不可证伪性。对于政府极度反感的民众们很快就接受了这种解释,并流传出许多形象生动的小故事。地区左翼在其中煽风点火,更让矛头指向了当局。 虽然这些火灾让殖民政府陷入了信任危机,但它却给其它党派带来了机会。1957年,在市议会选举中取得突破性胜利的人民行动党的第一反应就是在36个城郊甘榜里组织了志愿救火小队。这些救火小队由至少二十人组成,接受火警的训练并配备基本灭火装备。正是由于甘榜相对自由的经济模式和较多的失业人口使得这项计划进行的非常顺利。大部分参与者都是参加过秘密社团的年轻人。他们也确实在之后的多次火灾中发挥了很大的作用。除去应对火灾这一表面结果外,人民行动党还依靠着它首次成功的在甘榜进行了市民性动员。市民动员是一个半自主群体转向市民群体的第一步,因为在这其中大家感受到了一种对于国家的责任感和义务感。左翼派别也组织了他们自己的灭火大队,然而他们的主要职责是巡逻防范政府纵火,一旦某家被政府通知搬迁,他们就会去那家轮流守夜,以保证“纵火者”毫无机会。 尽管有如此的防护,在1959年一场大火依然不期而至。这狠狠地打了人民进步党“新甘榜运动”的脸。他们的主要竞争对手左派政党趁机咬住不放,在报纸上大肆攻击人民进步党的政策。面对如此劣势,人民行动党还是赢得了1959年普选,并成立了新的自治政府。SIT被人民进步党的建屋发展局(HDB)所取代,虽然名称有所变化,然而行为逻辑却毫无区别——清除甘榜,收复权力。李光耀对待受灾民众的态度还是向他们提供公租房,并保证在九个月之内完成所有灾民的安置工作。为了吸引甘榜居民和加快建设进程,新建的廉租房质量普遍较差,然而对于人民行动党而言建筑理念远不及现实政治的需要。承接这项工程的冰河山地产也由于之后的甘榜改造从一家名不见经传的地产商一跃成为新加坡第二大的地产商。 1961年,李光耀和他的朋友们完成了与行动党内部左派的切割。左派返回他们扎根的甘榜,开始组织民众反对动迁活动。到1962年四月,清理工作因为这些反抗而大为受阻。人民行动党就此开始向英国殖民政府和马来西亚吹风,渲染新加坡的共产主义威胁。在这些外力的支持之下,在1963年二月,人民进步党开展了“冷藏行动”,以“密谋以暴力革命在新加坡建立古巴式的政权“为名,逮捕了100多位左翼政治家。而所有的左翼社团都被注销。 失去了政治组织,甘榜的居民只得接受了HDB的拆迁计划,到1965年,已经有54430单元的公租房耸立在市郊,吸纳了23%的人口,并持续上升。一年之后,李光耀骄傲的宣称“新加坡是一座值得骄傲的城市。现在正是他步入一个伟大的文明社会的里程碑。“

东方历史评论 2015-08-23 08:47:21

評論集

暫無評論。

稱謂:

内容:

返回列表