|

相關閱讀 |

《找寻真实的民国 —— 南京政府那十年》

|

>>> 小城故事吳儂軟語溫婉人心的力量 >>> | 簡體 傳統 |

第一卷 南北风云

本卷内容简介:

1926年7月正式开始的北伐战争,是一场令国民党成功问鼎中原的战争。可是在此之前,北伐取胜的条件几乎全不具备,即便在战争爆发之初,国民党集团的实力也远逊于北洋集团的实力总和。然而,以“革命”为号召的国共两党在苏俄顾问、蒋介石等人的领导下,及唐生智、冯玉祥等部的配合下,究竟是凭借什么有利条件取得了战争的最后胜利呢?当北伐军由珠江流域一路横扫至长江流域之后,国民党内部的各种矛盾,连同中苏矛盾、国共矛盾等一齐爆发了出来,一时之间,中国的命运再次走到一个重要的十字路口……

这不是一个最好的时代,也不是一个最坏的时代,这只是中国历史上又一个悲剧的时代而已。

只是,这个时代距离我们今天非常切近,简直呼吸可及、触手可感,遂令我们耿耿在怀。

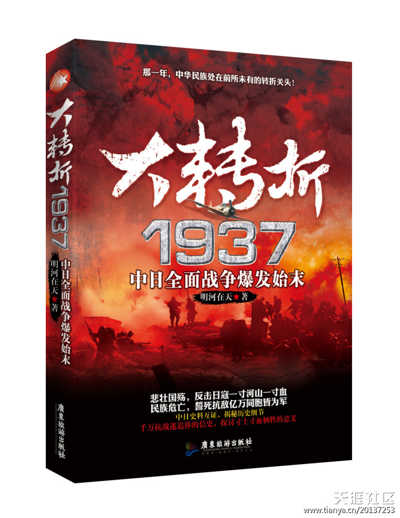

我下决心描述这个时代的初衷,诚然是为了表现这个时代的悲剧,但又是为我的那部《大转折1937:中日全面战争爆发始末》作前传,揭示出一些相应的、复杂的时代背景问题。另外,这个时代对于今天也最富于启示意义,何况其间也时时穿梭着几个深具人格魅力的杰出人物。

这将是一部篇幅达上百万字的时代史诗大剧,初步划分为五卷。它会尽量全面地讲述各个方面的情况,使得大家更容易理解一些诸如以下的重大问题:为什么在“九?一八事变”中张学良会采取不抵抗的立场?为什么汪精卫会有从主战到主和的态度转变?为什么蒋介石始终坚持对日隐忍?为什么反蒋派都喜欢打“抗日”的旗号?为什么这十年中国的重工业没有太大起色……

从1927到1937这十年,常常被人称为“黄金十年”,对此我是不太认同的。这是一个兵连祸结、腐败横行、民生极苦的时代,尽管这也是一个充满希望、丰富多彩的时代,但随着日寇的进攻,一切都成了梦幻泡影。当然,“黄金十年”作为这十年的代称也未尝不可。

由于这段历史人物众多、头绪繁杂,且政治禁忌颇多,史料的问题更让人头疼,虽然时间跨度不大,但正如有些人所感叹的——治民国史,比研究宇宙史都难!因此,不揣冒昧的我只准备重点描写国民党方面的情况,尤其侧重于表现国民党内部的权力之争、派系之争,也就几乎等同于描写一部民国版的《三国演义》。

由于我们这个古老民族的巨大的历史惯性,以及现实的某种变态,使得我们其中很多人津津乐道于权谋、权力之争,对于国人之间的内讧常常表现出一副欣赏的态度,我认为这是需要我们好好反思的。

在“黄金十年”这样一个内外煎迫、忧患重重的时代,国人之间依然充满了各种钩心斗角、尔虞我诈,这充分表现了国人好内斗的劣根性(大学教授里都能分出什么法日派与英美派这样严重对立的山头来)。如此劣根不除,我们这个民族何日能够真正成熟起来?

通常学术书只是负责揭示真相,且表达非常枯燥、缺少人文关怀,远远不能满足普通读者希望从历史阅读、历史探究中获得教益、能量和趣味的渴求;因此,我的这部历史立矫其弊,运用活泼的表达,将历史大事与人物的命运沉浮相结合,将事的历史变成人的历史,力求生动有趣。

不过,越是细节化的东西,越是难以辨别真伪,越是容易被扭曲,因此,很多时候我在处理时只能大处着眼、大而化之,望大家留意。

另外,还有几个问题需要特别交代:

第一,在那个时代,“革命”成了神圣的东西,路线、权力斗争都打着“革命”的旗号,最终的失败者总要被扣上“反革命”的帽子。“革命”的历史,贯穿了中国20世纪大半以上的年月,对中国现代史影响至深,假如这笔账不清算明白,那么我们也仍旧是一个不成熟的民族——而事实上,我们尚是一个不成熟的民族,随时都有可能再次跌倒。

第二,“孙中山”、“汪精卫”、“蒋介石”这三个名词已经严重的政治符号化,为了去符号化,尽量还原历史真相,所以行文中将不再使用这三个名词,而是使用他们自己最常用的本名。

第三,为了这部大书,我搜集、阅读了很多相关材料,进行了个人前所未有的艰苦的前期准备工作,以期能够对得起大家的期待和鼓励。然而终究年少识浅,气躁心浮,还望大家多多指教才是。

第四,我是以作传世之信史的态度来对待本书的,希望未来的一段时期里,当大家想要好好了解这段历史时,首先想到的就是此文。至于最终的结果到底如何,也只有尽人事听天命了。

好吧,不罗嗦了。这是一个长长的故事,从头讲起是不可能的,那就让我们从它的脖子讲起吧。

第一章、蒋汪的第一回合No.1 三月二十日的政变

1926年3月18日的北京,是一个血腥的日子,它预示着又一个政府的终结;在南国的广州,在看似平静的表面之下,却也在暗潮涌动。

3月19日上午,有一位病病歪歪的同志在与时任黄埔军校校长的蒋中正见面时,随口问道:“你今天黄埔去不去?”蒋答:“今天我是要去的。”

二人分别之后,到了9点10分,那位同志又打电话来问蒋:“黄埔什么时候去?是啊,几点去?嗯,到底什么时候去?”如此一连问了三次,一向疑心病很重的蒋忽然觉得这其中必有蹊跷,于是答道:“我今天去不去还不一定。”

原来这位带病坚持工作的同志正是时任广州国民政府主席、军事委员会主席、黄埔军校党代表的汪兆铭,最近他同苏俄、共产党打得火热,所以比较反共的蒋疑心汪会对自己不利。此时,广州政府内部斗争相当激烈,谁能保证汪主席的病不是“司马懿式的阴谋”?

下午1点钟,蒋又接到了代理海军局局长、海军局参谋厅长兼中山舰舰长李之龙打来的电话,请求调回广州,预备给苏联参观团参观。

蒋随即不满地表示道:“我没有要你开去,你要开回来,就开回来好了,何必问我做什么呢?”

放下电话,蒋越发觉得事情蹊跷:这小子没我的命令他要开去黄埔,到回来了,为什么又来问我呢?中山舰到了黄埔,因为我不在黄埔,在省里,他就要开回省城。这究竟是怎么一回事?

这里面一定有阴谋!

本来,蒋打算去汕头找陈洁如腻歪几天,连船票都买好了,可是现在觉得非常不对劲。思来想去,不甘心坐以待毙的蒋决定反击“阴谋”。这种心理状态,像极了那种整天疑神疑鬼、风声鹤唳、担心老公有外遇的家庭主妇。

下午5点,蒋召集了虎门要塞司令陈肇英、第一军经理处处长徐桴、海军舰队司令欧阳格等自己人来开会。

在会上,蒋分析道:共产党在黄埔军校内拥有相当势力,且驻省城滇军朱培德部与己不合,其部又有共党朱德统率之大队兵力,且获有海军的支持,颇非易与;不如我们先退守潮州、汕头,徐图规复。

陈肇英则认为:我们出其不意,先发制人,可收奇功;假使考虑退路,蒋校长还可以命令可靠海军,集中广九车站待变,以防万一【1】。

蒋认为可以如此赌上一把,遂采纳了陈的建议,开始布置反击事宜。

会议开了整整一夜,到了凌晨四点,蒋前往第一军总指挥部,毅然下令镇压中山舰的“阴谋”。

蒋的具体命令如下:一,广州全城戒严;二,逮捕李之龙等共产党员50余人,占领中山舰;三,包围省港罢工委员会,收缴工人纠察队的武器;四,监视苏俄顾问,将其卫队缴械。

事变发生的时候,陈公博住在广州的东山,那里是广州最幽静的地方。蒋和他住得很近,沿河的地域则住满了苏俄顾问团。

20日的早晨5点多,陈公博还睡着,站在门口的卫兵突然闯进来,报告了东山地区戒严和苏俄顾问团住宅被包围的事情。陈很纳闷,他想:这是准备解决哪一部分不稳的军队吗?如果是,自己这个军委政治训练部主任(还担任国民党中央部长、国民党中央农民部部长等职)、汪的心腹也应该预先得到通知啊!如果是政变,自己的住宅也会被包围,自己已经被人视为很重要的左派人物了。

陈公博赶紧穿好了衣服,给国民政府打了个电话,是值班的副官接的电话。

“请问,政府办公大楼里都有什么人?”陈问。

“报告陈主任,现在还早,没到办公时间,没有什么人。”副官答。

“那有军队包围国民政府吗?”

“没有。”

陈公博生平最服膺和亲近的、视同知己的党内两个人就是廖仲恺和汪兆铭,廖已死,现在只有汪了。他又赶紧打电话给住在西华二巷的汪,不巧的是,无论普通电话还是军用电话都打不通,陈预感不妙,连忙收拾一番、穿上军服便直奔汪宅。

来到街上,陈公博注意到戒严的士兵都是第一军的,第一军是经过精心培养和改造的党军,被公认为是政治最可靠的,党军怎么可能有反党的行为?陈暂时放在心来,他忽而想起了前天晚上的事情。

18日的晚上,汪兆铭以军事委员会主席的资格,宴请了各军政治部主任,其中到场有的第一军政治部主任周恩来、第二军政治部主任李富春、第三军政治部主任朱克靖、第五军政治部主任李朗如、第六军政治部主任林祖涵等人(第四军还未选定)。

席间,汪突然对陈说:“今日不知为什么,在黄埔军校演讲时,有些头晕,现在还是昏昏邓邓的,大概老毛病又要复发了。”

“汪先生是太辛苦了,应该休息一下了。”陈很关切地说。

“哪能够!我说给你们一段故事”,他对在场的人说道:“有一次,监狱里头有一个囚犯患了病,狱医来看过之后,说:‘最好你迁地疗养一下’,话是好听的,你想一个囚犯怎能可以自由地搬到别处疗养?我现在就是十足那个囚犯。”

大家都被汪逗笑了。其实他确是肝糖病重,办事的时候竟至屡屡昏倒。很快,汪夫人陈璧君就发现了丈夫的病状,汪是个惧内的主儿,因此被强行留在家中休息。

19日上午,汪与蒋碰面后,便准备请了病假不再到国民政府办公,他一连多次询问蒋的行踪,正是为了心里有个数。可是没想到蒋心虚如此、野心如此,乃至弄巧成拙!

陈公博到了汪家,上了楼,发现汪主席并未在卧室,而是睡在楼上厅中一张帆布床上,面色苍白,显然病得很沉重。当时,曾仲鸣的夫人方君璧在调药给汪。看见陈公博大清早到来,陈璧君好奇地问道:“公博,看你急匆匆的,有什么要事吗?”

“外间戒严,汪先生知道吗?俄国顾问的公馆也被包围了,这是怎么一回事?”陈匆促地问。

汪见问,答说:“我完全不知道,刚才有人来报告,我还在怀疑。”语气中有不经意之感。

“我刚才打电话到这里,连电话也不通了。”陈想追究电话不通的原因。

汪立即解释道:“那是璧君因我病,怕电话嘈闹,故意把听筒搁起的。”

正当陈向汪汇报刚才一路上的所见所闻时,第二军军长谭延闿和第三军军长朱培德进来了,这两位是不喜蒋的人物,但他们又是国民党的边缘人物,他们此次是带来了蒋写给汪的一封信。

信的大意说:共产党图谋作乱,所以不得不紧急处置,请求汪主席原谅。

谭延闿还汇报说:蒋已经占了东门外造币厂的旧址做司令部,李之龙等人已经被扣,第一军中的党代表不管是否共产党,一律全体免职、概行看管。

蒋中正如此大胆,如此目无党纪,气得汪主席连忙坐起来怒斥道:“我是国府主席,又是军事委员会主席,介石这样举动,事前一点也不通知我,这不是造反吗?”说完,他禁不住一阵头晕,又倒在病床上。

“我看介石有点神经病,这人在外面看来,平常就有神经病的,我看我们还得再走一趟,问问他想什么和要什么再说。”朱培德说道。

此时,大家都不明白蒋要干什么,说是要夺汪的权吧,但当时汪蒋的交谊非常深厚,大家有目共睹,两人还差点换帖成兄弟;反对共产党似乎也不可能,因为蒋最近的演讲中,还申明要消灭黄埔军校内共产与反共产的斗争。

“我也和你们一齐去造币厂。”汪又立直了身子,抓起一件长褂穿上,可是才穿到一半,就又晕倒在了床上。

陈璧君在一旁着急地劝阻道:“你身体这样,是不能去的。”

汪越急越气,最后说道:“好!等你们回来再说吧,我在党有我的地位和历史,并不是他蒋介石能反对掉的。”说完,便躺下了。

陈公博从未听过汪先生说出过类似的自负的话,他明白,这一次汪先生是真的气极了。

谭、朱二人正要出去,但是又担心会被蒋扣留,于是委托陈公博通知鲁涤平(谭的嫡系,二军副军长)和黄实(朱的嫡系,三军参谋长),让他们布置军队以防不测。

“两位只管放心去,通知两方军队的责任都在我身上。”陈坚定地说道。

谭、朱二人前脚刚走,时任财政部长的“国舅爷”宋子文和李济深又接踵而至,但是此时汪已经不能多说话,只好由陈介绍情况。

“我也想去造币厂看看。”陈讲完了情况,宋子文表示道。

“你去不得,过去对于财政,介石对你很不满意的。”汪不忘劝止宋道。

第四军是粤军,战斗力可谓是诸军之冠,所以身为第四军军长的李济深并不惧怕蒋翻天,而且他也是个坚决的反共分子,所以当汪建议他立即回军队掌控大局时,他以素来慢吞吞的神气说道:“今日哪里有办法?不只电话电报给介石派人守住了,连铁路和轮渡的码头他也派人守住了。现在谁也不能离开广州半步,离开是有危险而于事无补的。”李济深的语气是安详的,他的弦外之音似乎是在说,盲动是不可取的,犯不上庸人自扰,此时不如先看看情况再说。

陈公博不管他们了,赶紧去通知鲁涤平和黄实做好应变准备。

http://bbs.tianya.cn/post-no05-286633-1.shtml

天涯/明小河 2015-09-06 23:24:12

評論集

暫無評論。

稱謂:

内容:

返回列表