|

帝国传统职业序列中,“商”本居末位,薛福成将其提升到“四民之纲”的高度,对传统经济体制批判之激烈,在当时是很鲜见的——洋务大佬如李鸿章、张之洞,搞了一辈子企业,结果全部搞成国企,洋务企业虽多,工商业的境遇和地位却没有多少改善。薛福成的认知高度,早已远远超出了洋务派。

【君主制好还是民主制好】

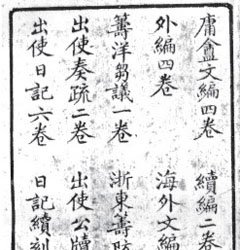

出洋给薛福成带来的真正蜕变,是对政治体制改革的认识。 出国之前,薛氏的政论文章几乎不涉及政治体制问题,其《筹洋刍议》,通篇谈论工商、矿业、火车、兵制……毫不涉及政治体制问题。自从来到了欧洲,对郭嵩焘当年所谓的“君民兼主国政”的民主政体有了切身的提验,潜移默化之下,观念与以前大有不同。

光绪十八年三月二十八日,薛福成在日记中谈论自己眼中的君主政体与民主政体间的优劣。薛氏认为:

民主之国的长处在于用人行政可以集思广益,顺应民情,君主不能肆虐民众以满足一己之私欲;亦能防止官员仗势欺人贪污腐化;其弊端则在于“朋党角立,互相争胜”,不能团结一致,甚至可能因私人恩怨而伤害国家利益。

君主之国的长处在于:权力集于一人之手,倘若得到圣贤之主,“其功德岂有涯哉!”其弊端则在于:权力上重下轻,劳役民众有如牛马,民情不通,公论难伸,君主一人不能周到全国,误事不可胜数。

薛氏最后总结说:君主制与民主制互有利弊,关键取决于“得人”:“得人,则无不便,不得人,则无或便。”这种结论显然有和稀泥的嫌疑,但考虑到日记最终需提交给朝廷,薛氏不得不作如此总结,也是可以理解的。

三天之后,薛氏在日记中进一步深入讨论“中国究竟该实行民主制还是君主制”的问题。薛氏认为:中国在尧舜时代及其以前,所行的都是民主制。直到秦始皇以武力征服经营天下,才开启了君主制。秦汉之后,全部都是君主制。夏、商、周那时候,虽然君位世袭,但孟子“民为贵,社稷次之,君为轻”的观念还深入民心,犹如今日之英国、意大利等国的“君民共主政体”。

最后,薛福成得出结论:君民共主政体“无君主、民主偏重之弊,最为斟酌得中;所以三代之隆,几及三千年之久,为旷古所未有也。”薛将中国历史上的夏、商、周三代解读为“君民共主政体”,既有规避政治风险的目的,亦自有其“托古改制”的良苦用心;所谓“君民共主”,其实就是英国式的君主立宪。

【政改是经改的前提】

薛福成呼吁君主专制之国大清作政治体制转型走向“君民共主政体”,与其出洋探求国家富强本原的目的是一致的。光绪十九年六月十四日,薛氏再次总结西洋富强的本原,一共总结了“五大端”。但与此前多次同主题论述有所不同,这一次,“工商立国”被放置到了末位,众多与政治体制改革有关的内容被提到了前面。

原文如下(西国富强之源……约有五大端):

一曰通民气:用乡举里选以设上下议院,遇事昌言无忌;凡不便于民者,必设法以更张之;实查户版生死婚嫁,靡弗详记,无一夫不得其所,则上下之情通矣。

二曰保民生:凡人身家、田产、器用、财贿,绝无意外之虞;告退官员,赡以半俸;老病弁兵,养之终身;老幼废疾、阵亡子息,皆设局教育之,则居官无贪墨、临阵无退缩矣。

三曰牖民衷:年甫孩提,教以认字;稍长,教以文义;量其材质,分习算、绘、气、化各学,或专一艺,终身无一废学者;何也?有新报之流传,社会之宣讲也。

四曰养民耻:西国无残忍之刑,罪止于绞及远戍、苦工,其余监禁、罚款而已;监狱清洁无比,又教以诵读,课以工艺,济以医药,无拘挛,无鞭挞,而人皆知畏刑,不敢犯法,几于道不拾遗;父母不怒责其子,家主不呵叱其仆,雍然秩然;男女杂坐,谈笑而不及淫乱,皆养耻之效也。

五曰阜民财:其藏富于民者三要,一、尽地力,谓讲水利、种植、气、化之学;二、.尽人力,各擅专门,通工易事,济以机器,时省工倍;三、尽财力,有公司及银号,而锱铢之积,均得入股生息,汇成大工大贾,有钞票及金银钱以便转运,则一可抵十矣。

“阜民财”,相当于薛福成未出国前所倡导的凭“工商立国”以“养民”。然而前四条“通民气”、“保民生”、“牖民衷”、“养民耻”,已经很广泛地涉及到了政治体制改革的方方面面,譬如自由选举、议会制度、言论自由、社会保障、公民财产权、公民的受教育权等等。同为“西国富强之源”,他们被放置在“阜民财”一条之前,薛氏主张政体体制改革先于经济体制改革、政治体制改革乃是经济体制改革的必要前提的观点,是显而易见的。

【经改是政改的保障】

“工商强国”与“君民共主”是薛福成政治思想中的一体两面。在薛氏看来,君民共主政体是工商强国的保证(如上文所述),但另一方面,工商强国又可以巩固君民共主政体。光绪十八年五月十三日的日记有着薛福成关于这方面的认识的记载。日记说:

“西洋各国议院员绅由民推选,大抵皆取器识明练、才辩锋生者,而尤以家道殷实为第一要义,群谓之‘体面人’,……盖视此为扬名成业之具,而非为养身肥家计也。议员中资深望重者,可举为宰相及各部尚书,或为伯理玺天德(总统),或有稍玷其声誉者,则终身无再选之理。故近来欧洲之官,以贪墨着者尚少。”

薛福成认为家道殷实的“体面人”依靠民主体制进入议会乃至成为国家领导人,有助于防止贪污腐化,对国家的政治清明大有益处,因为这些人追求的不是财富而是名誉。光绪十九年四月十六日,薛福成在日记中批判了中国传统社会鄙视富人的痼疾:

“中国用人以富者为嫌,西俗用人以富者为贤,其道有相反者。夫登垄断以左右望而罔利市者,谓之‘贱丈夫’,中国数千年来,无愚智皆知贱之,……贬之曰‘铜臭’斥之曰‘守财奴’,中国之习俗然也。泰西各国最重议绅,议绅之被推选者,必在殷富之家。……至其选为各部大臣及宰相者,非殷实之世爵,即富厚之名人,其意以为彼皆不忧衣食,专顾体面,未有不竭诚谋国者。”

薛如此推崇“富民”在议会政治中的作用,显然是想将其“工商立国”理念与“君民共主”思想融合起来,达成一致。这种高度推崇“富民”的观念放在今天,仍不免引起许多争议,但考之历史,西方国家确实经历了一个漫长的自“精英民主”向“大众民主”过渡的过程;晚清之维新、立宪,论及民主,同样也带有这种推崇“富人”的倾向——譬如规定家产达到多少才有资格进入地方咨议局。薛福成在1890年代将个人的财富、地位与代议民主政治联系到一起,不是“反动”,而是一种进步。

|