|

相關閱讀 |

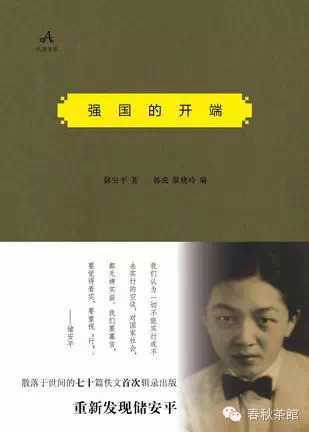

储安平:我编辑副刊的自述 一条河流般的忧郁 强国的开端

|

>>> 春秋茶館 - 古典韻味,時事評論,每天清新的思考 >>> | 簡體 傳統 |

一个人的编辑态度足以说明他一部分的为人态度。

一

民国二十二年七月至二十五年六月,我在南京《中央日报》整整编了三足年的副刊。

至今只有一件事,使我对于那次接受那个职业,有若干惋惜,就是因我那次接受了这个职业,我差不多毁灭了我所有的文字的前途。记得有个大文学家说:"一个作家要成功,他千万不可担任编辑。"他这句话,至少以我的感想来证明,是含有很大的真理的。一个编辑他有最基本的三件工作:一、要看许多自己不愿意看的稿子。二、要写许多自己不愿意写的信件。三、他的脑力要常常逗留在怎样去拉稿,搜集材料以及变换编排格式等的事项上。就这三种最基本的工作,已够损耗去你大部分的智慧了。

我本来是一个写散文的人,我早期在《新月》月刊上发表的几篇东西,都是散文。我最近的一篇散文,叫《豁蒙楼暮色》,还是远在二十一年暮春写的。那时有许多朋友都觉得我写散文很有希望,但是自从我编辑副刊以后,我是灵感便渐渐滞钝,我的情绪也渐渐干枯,我以后只写过几篇小说,再没有写过一篇像样的散文了。

还有一个理由使我的文学兴趣,不能增高,我在政治上是一个超然的人,我至今还保持着我的自由的身份。《中央日报》有两重人格,在政治上,它是中国国民党的最高党报,在新闻事业上,它是一个新闻报纸,我始终以一个技术员的身份,在偶然的机缘下,在中央日报社服务。我不知道我这种态度,对不对,应当不应当,但是我觉得这样是可以的。我这次回国后再返《中央日报》,也仍然是抱着这样一个新闻事业技术员的身份。但是当人家不明真实情形不免容易发生误会。在中国的市场上,文学和政治发生了关系,而那时国内文坛的势力,正掌握在与我所服务的报纸所代表的一种政治立场相反的一个政治圈圈里。当时文坛上的门户之见很深。所以一般超然于政治以外的文学家,都感到孤独,而我就是许多孤独的文艺者群里的一个。

二

除此之外,我对我那可纪念约三年,没有任何遗憾。而且在那三年如一日的日常编辑生活中,使我培养成了我最基本的办事精神,就是负责与正直。特别是前一项,这差不多已成了我这一生里最基本的为人态度。

我写这篇文章,因要在数小时内交卷,既没有时间好好构思,只得就一时思绪所及,零乱地一述我这三年副刊编辑的态度与经历。当我初入报社,在最初的两年中,我虽不感觉苦痛,但精神上却有时不免感到苦闷,我和我的社长是完全不相识的,报馆里的编辑部主任、经理部主任,以及编辑部中的同事,我和他们都没有任何渊源。这倒无关重要。最使我不安者,就是我的趣味和许多同事不甚调和,因为我是纯粹的一个新文学家的身份。而以我编出来的副刊,不甚合当时报馆里大部分人的口胃。读者不要看轻这一个事实,一个人最苦痛同时也最感不安的,就在当他感觉在他周遭的一群中,在思想上及意趣上他完全是孤立的时候。

幸而那时我报馆里有一点可以称颂的地方,就是我编的副刊和报馆里的人的趣味虽不调和,但他们对我却并不为何干涉。所以我只在精神上感到不安,在编辑上,我仍保持我的主权。这种情形之下,我也比较能保持我自己的格律。

我接编副刊之初,约了一部分新文艺界的朋友来撑场面,所以当时在南京的青年学生群,对于我编的副刊,有很大的兴趣。但是有一点极为不幸,就是我的上司对于新文艺界太隔膜,他对于新文艺界的人物完全是陌生的。这一层,就间接说明他不容易明白并欣赏我在编辑和拉稿上所下的气力。但是这一层我决计不去理会。报纸的成功,就全看他能否得到社会的同情,我编的副刊只要得到读者的爱誉,我的努力就得到了报酬,同时也就间接报答了我上司对我的信用。这点我总算获得成功,是在我这样惨淡努力了两年之后,有一天,我才第一次收到我上司给我的一封信,他说我最近副刊内容很好。从这时起,他对于我的努力,有了相当的了解。

三

现在我要来说说我编辑副刊的态度和我为人办事的精神

作编辑人最易犯的毛病,就是私心。朋友的稿子不管好劣,一律采用,不相识的读者投稿,理会都不理会。这种自私偏心,是中国人最要不得的一种劣性,我反对这种编辑态度。在大体上说来,我自承我是一个比较公正的编辑。我审阅稿件,完全以稿件的内容为标准,好的即用,不好的即不用。普通编辑都怕退稿,尤其怕退熟人的稿件,但"退稿"在我是家常便饭,我退人家的稿件,既无所不安,也无所惭愧,因为稿子不好,退给人家,是天下最合理的事情。不仅普通朋友的稿子退,最好朋友的稿子,不合用时也退。不仅写信退,甚且当面退,谈天归谈天,公私分明,这是我向来的风度。二十二年夏,我初编辑副刊时,我的情人从北平寄来了三篇稿子,但我一篇都没有用。我将她的稿子退给她,我说明我的理由,我觉得我这样办理,是最痛快安慰的事情。

阅稿既一秉大公,所以我就最不欢迎人家介绍稿子,尤其憎恶写稿者四处托人将 他的稿子介绍给我。稿子尽事直接寄来,无庸托人介绍。托人介绍徒然使介绍人和编者增加为难。所以我在我编的副刊上,刊登投稿简则时,常有这样一条:稿件请直接寄本报,不必托人介绍。

有时我的上司,也有稿子介绍给我,我不用也照样退给他。他并没有任何不愉之感,这点是他的长处。上面的人能尊重下属的职权,下面的人能不曲承上峰的欢心而溺职,这样事业才能办理得好。

四

我在这儿不妨说一个故事。有一次,金陵大学有两位同学,在同一天写给了我两篇译文。两篇译文的原文同是一篇,他们也许都是向图书馆借出来翻译的。一位姓章,他是我编辑副刊的经常撰稿者之一。我和他本不相识,也是因投稿而做了朋友的。他的译文是晚上送到的,另外一位好像姓许,他从来没有向我的副刊投稿过,这是第一次,他的译文是下午送到的,他们两人的译笔差不多,我觉得我应当采用许君的一篇,因为他的一篇先到,我将章君的译文退还给他,我附给他的信说:

许君的译文较你的先到,我应当先用他的。

况且,你和副刊有了一年以上的关系,我们也已有了好几个月的友谊,你对我已有了相当了解。我现在将稿子退你,你不至于对我误会。但是我又用了你的一篇,而将许君的一篇退还他,他一定说我私心,因为他知道你常替我们的副刊写稿,并且他也知道我们是相熟的朋友。他如有这个误会,我们都无法解释,幸而他的一篇比你的先到,我相信我这样处置是对的,你一定会赞同我这种态度的。

五

做编辑的人第二个最易犯的毛病,就是收到了稿子不看,随手一搁,以致愈积愈多。应当退的稿子不退,应当复的信不复,这种编辑态度,实在最要不得。我从我接编辑副刊起,我便立了一个原则,就是当天收到的稿子当天写定。但是这句话,我并未能绝对办到,有时因为其他的事情,也有当天收到的稿子第二天才看的。但是大体上说来,我差不多总能将每天收到的稿子看定,而且看得相当细心。

我们的投稿条例是寄附退件邮资的稿子,如其不用,退还作者,不附邮者即不退还。所以,我每篇稿子看过后,凡是可用的,即留下来,凡是不合用的,没有邮票的随手撕去,附有邮票的随手写个一封信,退还作者。因为惟有这样,每篇稿子随手清理,遂能不至于堆积起来。

凡是决定用的稿子,即批一"用"字,并在第一页右上角将全文字数标明,使下次编排时,一目即知这篇文章有多少字数。凡是当天不能决定用的稿子,则批上"待复阅"三字,留在一二日内带回家去复阅决定。凡是虽未附邮资而字数甚长的稿子,我也仍然暂代保留,以便万一以后作者来函查询时,仍可还他。我们都是在文字中生活的人,了解文人的苦痛尊重文人的心血,所以太长的稿子,虽不采用,也不忍一下子便给它毁灭。

我备了一架有许多抽屉的长橱,抽屉上注明着"待用稿"、"待决稿"、"待领稿"、"废稿"等字样。每天收到的稿子,看完以后,便视批决的标准,随手将它放在不同的抽屉里。第二天要编时,只须将"待用稿"的抽屉打开。有的作者在投稿时,说明如不用留待他自己来取者,他来时,我便只须将"待领稿"的抽屉打开,如此节省时间不少。

六

退稿时,有的不须另备复信,但有的则必须附一封信给他。譬如(一)作者有信附来者,如属必要,退稿时也应复他一信,以示编者的礼(貌)与负责。(二)有时退稿,不仅退他,还该说明退稿的理由,使作者不致误会愤怒。(三)有时作者这篇稿子虽不可用,但这个作者并非完全无望者,在这种情形下,我也要写很恳切的信给他,劝他不要因为此稿退还,而灰心写作。特别是第三种情形下,我曾因此种信札结识了许多可爱的青年朋友。最好的例子就是我去年七月在长沙暂代编辑《中央日报》副刊时,有一位刘君写了一篇论文来,并附一信述及其身世。他是一军人,且于抗战后曾身经许多次战役者。我劝他不必写论文,因为这对于他不太合适。他既有可贵的抗战实际生活,还是写些作战的经验好。他的文字虽然不好,但我究应替他修改。结果他后来寄来了好几篇《血的记录》,记述参加嘉兴夺城战诸役的经过,成为了报纸上最有声色的文字。这位刘君本在常德,他后来到长沙,并又经过重庆时,都曾来看我,可惜那两次均未遇到,他现在在成都中央军校。其他几位军界同志,也都在我这种鼓励下写了好几篇真正的战争文学,这种事情过去太多,我也记不得许多,现在只能举出最近的一两个例子。

同时写信也不一定与投稿有关,有许多青年,爱写信给编辑先生,请他指示研究文学的途径,介绍可读的书本,甚至义务修改他的作品。凡遇到这种事情,虽然繁重,我也照例很负责地随时给他们写复信,勿使投函者失望。一个人在社会上的信誉不是一朝一夕所能致立的。人家写信来请教你,至少因为他对你有相当的信仰。要人家对你信任很难,要人家对你不信任很易,所以我们在世为人,不能不随时随地小心努力。我在副刊编辑任内,差不多每天都要写到二十封以上的信。我相信只要一个人为人负责,他定可获得社会的信任。去年七月我在长沙时,有几位不相识的读者,献纳七七献金时,都直接寄给我私人收转。虽然次数不多,但我并不看轻这种事情。我们年纪还轻,在社会上的资望还太浅,我们应当永远本着这种态度去努力做人。

七

遇着有希望的投稿人,我常常写信去鼓励他们,已如上述。同时,凡已在我副刊上投稿稍久,而其文章立论超而不俗者,我必设法去和他做朋友,或者约他到报社里来一谈,或者约期我专程去访问他。所以后来帮我写稿子的人,虽然有许多是我的朋友,但在我未编副刊以前,我和他们都是不相识的。我觉得一个做副刊编辑的人应当这样做。刊物编得好,单靠编者一人之力还不够,还得靠读者作者共同帮忙。编者和作者能时常保持接触,这种刊物才有好处。

八

刊物要编得好,既须编者作者通同协力,所以报馆对于投稿人应当尊重和优待。一般报馆或编辑人,对投稿人都不十分看重,这种错误的心理应当纠正。过去一般办报的,在这方面,实在都够不上。他们的眼光太浅,他们的气魄太小了!我是赞成"公道"的,好稿子便应当付高价值,天下决没有付极低的稿费,而可以收到极好的稿子的,即便能够,也不公道。报馆本身是一种文化事业,所以对于文化者,更应当同情,更不应剥削。所以我编副刊,我总尽我可能的力量将稿费提高。我在南京编副刊时,最少千字二元,千字三元亦极普遍,真正好的文字,虽付四元亦不吝啬。因为惟有你肯出高稿费时,你方能常常收到好稿子,而刊物要编得好,又全靠来稿好。我上面所说的稿费,本不算丰富,但在一般报纸副刊的标准,这样支付,已不算低了。

但是报馆有报馆的预算。报馆既不能随便增加稿费的总额,于是有时只好由我自己来多写些稿子,不支稿费,以之调整,庶可一方面给投稿者相当合理的稿费,一方面又可不超出报社预算的总额。

物质上既受环境限制,于是只好在精神上给作者一点安慰,就是给予他们种种方便。比如领取稿费的手续。在我初入《中央日报》编副刊时,投稿人领取稿费,甚不方便。第一,领取稿费的时间没有规定,投稿人去领时,有时恰巧出纳员不在,白跑了一趟。我后来主张在稿费单上规定领取稿费的时间,以免作者白跑。第二,外埠的稿费,从前是先将稿费单寄给作者,再由作者盖章签字寄回后,报社始将款子寄出。我觉得如此太麻烦。有时一笔稿费只有二三元,作者要花一角几分邮票将原单挂号寄回,在时间上经济上,都说不过去,所以我改了一个办法,和会计室说好,外埠稿费即凭我每月月终的通知,直接寄汇。

每个投稿人,特别是外埠的投稿人,他的稿子在我的副刊上刊出后,我必将当日的副刊寄一份给他,使他可以看到自己刊出的稿子,并可有一份以留纪念。有时他们如寄信来希望再寄他们一份者,我也替他们办到,我这样做,可以使投稿者对我发生很关怀的感情,他以后如有好的稿子,他一定会先寄给我的。

以上所说各点,都极琐碎,但足说明我一部分的做事态度。可惜匆促下笔,不免前后零乱,毫无系统,还请读者原谅。

二十八年三月二十四日重庆

储安平(1909—1966?),江苏宜兴人,着名报人。私立光华大学(今华东师范大学)文学士,伦敦大学研究生。1949年前历任《中央日报》副刊编辑、主笔,中央政治学校、国立师范学院、国立复旦大学教授,观察社社长兼《观察》周刊主编。1949年后历任新华书店总店副总经理、 出版总署发行管理局副局长、《光明日报》总编辑。1957年因党天下发言被打成右派。1966年神秘失踪,生死不明。

(本文摘自《强国的开端》 储安平 着 / 韩戍 黎晓玲 编 / 群言出版社 / 2014,原载《服务月刊》1939年第2期)

强国的开端:储安平生平与思想再审视

来源:南方都市报 作者:韩戍 2014-09-28

储安平主办《观察》,虽然以民主、自由、进步、理性为立场,其用意却从来不在于争取个人的自由和权利,而是认为个人的自由可以促进国家的良性发展……储安平所说的自由,常常只是停留在喊口号阶段,真正让他痛心疾首的,是国家民族的前途和命运。

作为近代中国着名报人、社会活动家,储安平留下了大量论着。其生前出版的着作有:《给弟弟们的信》、《说谎者》、《英国与印度》、《行政院与英国内阁之权责比较》、《英人•法人•西班牙人》、《自由、平等、权利与义务》、《英国采风录》、《英人•法人•中国人》、《玛纳斯河垦区》、《新疆新面貌》等。近年,《给弟弟们的信》、《说谎者》、《英国与印度》、《英人•法人•中国人》、《英国采风录》、《新疆新面貌》等都曾以不同形式再版。经后人整理出版的着作有:张新颖编《储安平文集》(1998)、韩戍编《欧行杂记》两种。2011年,张竟无编《储安平集》出版,该书未发掘任何新资料,与张新颖编《储安平文集》内容雷同,无甚参考价值。近期出版的《强国的开端》,选录七十篇储安平佚文,可以说是继张新颖编《储安平文集》最重要的储安平研究资料。

《观察》之外的报刊活动

由于资料限制,目前关于储安平报刊活动的研究,主要局限于《观察》时期。对《观察》以外的报刊活动,几乎处于未知的状态。实际上,作为资深报人,储安平在《观察》之前主持过的刊物至少有《光华周刊》、《中央日报•中央公园》、《中央日报•文学周刊》、《中央日报副刊》、《文学时代》、《中央日报•平明》、《新评论》、《力报(桂林版)》、《中国晨报》等。储安平亦在这些刊物上发表了大量文章。《强国的开端》收录了发表在这些报刊上的大部分文章,连贯而完整地呈现出储安平一生的报刊活动。

储安平最早主持的刊物是《光华周刊》,时间是1928年。这是上海光华大学学生会主办的刊物,储安平曾担任副主编、主编。在《光华周刊》中,储安平已经初步表现出独立的编辑思想:“他所说的乃是全体同学之所要说的,他所批评的也是全体同学之所要批评的”。他认为刊物应该对学校构成一种督促,反对歌颂式的办刊原则:“有许多人会利用刊物,形成他们自己做走狗的一种工具,他们的方略是绝对妥协,他们的手腕乃是对当局予以一种歌颂般拍马,而他们的思想是落伍……他们会将刊物形成为一种学校里的点缀品、装饰品、消耗品,而毫无需要它存在之意义。”这种办刊理念竟然与二十年后储安平主办《观察》时完全相同!

储安平第一份正式的编辑工作是《中央日报》。1933年夏,他进入中央日报工作。1936年夏出国留学,仍担任特派记者,为报社采写国际新闻。1938年初,储安平回国,继续任职于《中央日报》并担任主笔。1939年夏,离职。粗略计算,储安平在《中央日报》先后服务六年时间。《中央日报》是国民党中央党报,储安平则在政治上持超然立场,他以何种态度对待这份工作?《强国的开端》收集了储安平任职于《中央日报》时期的主要文章,并收录了一篇他对这段经历的回顾。从中可知,储安平始终以一种技术员的身份,力图言论中立,不受政治干涉。不过,由于1930年代的内忧外患,作为执政党的国民党被视为领导中国抵御外侮的希望,储安平在很多言论上都自觉或不自觉地和官方话语保持一致。

另一段不为人知的是储安平担任《力报(桂林版)》主笔时期的言论。《力报》时代的储安平,才开始真正谈论自由、民主、宪政,批评政府。这种转变主要有两个原因:一是英国留学时期,对英国的自由宪政耳濡目染,认识逐渐加深;二是抗战胜利在望,国内民主运动高涨,知识分子从过去的拥护国民党抗战,转变为普遍争取民主的斗争。作为与国民党中央党报渊源甚深的主笔,转而变成一个激烈批判政府的独立报人,侧面说明了政府的不得人心,已经到了一定程度。

真知灼见与认识误区

从《强国的开端》中,可以完整看出其思想转变与言论渐次成熟的过程。《光华周刊》时代,储安平只是一个热爱文学的学生,行文拖沓,见识一般,并未显露出过人的才华。甚至在主持《中央日报》副刊的前期,亦未见显着进步。不过,此时的一个重要的变化是,储安平从“观察文坛”转向“关注社会”,开始对政治、经济、文化等诸多现实问题感兴趣,并试图与胡适、傅斯年等平津主流学人对话。英国留学期间,经过一年半的刻苦攻读,储安平的认识和阅历逐渐加深,归国后发生了质的变化。他发表于《新评论》、《新经济》、《力报》等处的很多文章,都显现出一种宏大气象,有些甚至在大后方传颂一时。

其中比较成熟的作品当属写于抗战后期的《我们对苏联修宪案的看法》。抗战胜利前夕,苏联决定修改宪法,将外交权和建军权赋予苏维埃的十六个邦。同时担任《力报》主笔的欧阳敏讷在社论中认为,这是苏联试图打破外交孤立,尊重各邦独立,希望融入国际社会的表现。储安平不同意此种见解,认为苏联的举动,无非是希望保存实力,将军队分散到中央具有绝对控制权的十六个邦,以逃避战后的裁军;允许十六个邦拥有外交权,亦使苏联在国际社会上增加了十六个支持单位。储安平预测到,苏联在战后有称霸世界的野心,认为二战胜利并不意味着世界大同,各国之间仍然可能会剑拔弩张,试图求均势并在国际竞争中取得主动地位。从事后来看,此种认识无疑相当准确。

当然,储安平的文章并非处处都是真知灼见,也会有所失误,如近两万字的《中国行政院与英国内阁比较》一文。这是储安平文章中少见的学术作品,他根据对英国政治的深入了解,条分缕析地探讨了中国行政院与英国内阁的异同,在当时颇有新意。不过,在储安平看来,行政院只是一个执行机关,真正掌握政治实权的是国民党中央政治委员会。此种认识或许是一种皮相之论。今天的史学界一般认为,中央政治委员会虽然是法理上的最高政治指导机关,但其职能和地位却很虚,所谓中央常委若未兼行政职务,只是无权无势的闲职。与其说行政院一切对党负责,不如说对蒋介石个人负责。而且,从各种档案、报刊、日记、回忆录中可知,行政院的职责极其繁重,决非橡皮图章,各部部长更是拥有举足轻重的权力。储安平过分注重“以党治国”的一面,却没有看到党治之下行政运作的实际。

自由主义与民族主义

一直以来,研究者都将储安平视为自由知识分子,甚至将其奉为继胡适之后中国第二代自由主义知识分子的代表人物。在一般读者心中,此种定位亦已经根深蒂固。随着认识的深入,研究者已不满足笼统含混的“自由主义”概括,认为储安平实际应属于自由主义中的社会民主主义一脉,崇尚政治民主加经济平等。还有研究者对储安平的社会民主主义思想进行反思,认为过于急功近利,其忽视了中国语境,非但无法实现,反而加剧了近代中国思想的激进化。总之,所有的认知,几乎都在“自由主义”的问题意识下进行。

然而,从早年的储安平文章中可以看到,他很少谈到自由主义,反而大部分文章都是在鼓吹民族主义。1929年,他就曾写文章呼吁,要纪念双十节,勿忘五卅、五三,要打倒帝国主义的压迫,集合全国之力与东西方列强誓死抗争。《中央日报》副刊时代,储安平基本站在国民党官方立场,赞扬新生活运动、肯定领袖崇拜,对地方经济割据予以批评。采访柏林奥运会期间,储安平竟然对希特勒的国家动员能力大加赞扬,赞扬纳粹精神,将德国冲破扩军备战的行为视为“伟大解放”,呼吁中国以德为师。这种认知在当时的知识界并不独特,但出自后来被捧上自由主义神坛的储安平笔下,仍然足够让人惊讶。至于抗战前期,储安平更是将报刊当成宣传民族主义的园地。他的一个显着的观点是,战争给中国人民造成的苦痛仍不够深,他呼吁战事延长,以足够的苦痛洗涤一切民族劣根性,构建新的民族国家精神。

实际上,即使是《观察》时代亦是如此。他主办《观察》,虽然以民主、自由、进步、理性为立场,其用意却从来不在于争取个人的自由和权利,而是认为个人的自由可以促进国家的良性发展,将办刊当成一种“言论建国”的工作,希望能够“挽救国运、振奋人心”、“替国家培养元气”。从《观察》的字里行间,我们也可看到,储安平所说的自由,常常只是停留在喊口号阶段,真正让他痛心疾首的,是国家民族的前途和命运。研究者一直不理解,为何储安平明知在国共两党的统治下存在着自由的“多少”和“有无”之别,仍义无反顾倒向中共?这个问题其实很容易回答。在储安平的思想中,相对于国家的前途和命运,个人的自由和权利并不占有何等重要地位。当他意识到国民党无法将中国引向复兴之后,很快将希望寄托在共产党身上,主动投奔北平,并在新中国成立后放弃“影响思想的工作”,兢兢业业参加新中国的建设,为国家和社会服务。

因此,从这个角度讲,所谓“自由”未必是理解储安平一生思想的关键词。甚至可以大胆地说,所谓储安平与自由主义的关系究竟如何,还需要重新讨论。本书选取抗战时期储安平为《新评论》撰写的发刊词《强国的开端》为书名,实希望读者能够通过此书,看到一个“自由”之外更为复杂的储安平,对其生平与思想有某种更为全面的认识。

储安平 2015-05-13 22:24:41

評論集

暫無評論。

稱謂:

内容:

返回列表