|

相關閱讀 |

快乐之道:游戏设计的黄金法则(二)

|

>>> 文章華國詩禮傳家—精彩書評選 >>> | 簡體 傳統 |

一旦我们看出了一种模式,我们就会在追踪并且看着它重新出现的过程中享受快乐。

我们称其为“练习”,并且我们做得越多……

我们就越少思考我们正在做什么。

在本质上,锻炼你的大脑是很快乐的。

但你只会在掌握模式之前去玩。

书籍永远达不到游戏所能提供的东西……加速理解过程的进度,因为你无法通过读书来练习一种模式,并且用一本书来进行转置。

认知(cognition):名词,认识的精神过程。

游戏,它们是关于认知、关于学习分析模式的迷题。

有一个关于一群人聚集在一幢失火的建筑底下的老笑话。

在楼顶,很多人从窗口跳出来后被消防员接住。

但有一位母亲不愿意把她的孩子扔给下面等着的消防员。

最后,下面有一个家伙喊道:“我能接住这个小孩,太太,我是个着名的橄榄球运动员。”

于是,这位母亲把孩子扔向了这位橄榄球运动员。

这是一次糟糕的投掷,橄榄球运动员必须跑动一段距离。

他俯冲过去接住了那个小孩,并在地上做了个漂亮的翻滚,最后站了起来,向着欢呼的人群举起孩子。

所有的人都吃惊不已。接着,他一脚把那个孩子踢飞了。

你的游戏构建得越形式化,受到的局限也越大。

为了使游戏能够更长时间地被人们喜欢,就需要加入更多变量。

快乐是享受乐趣的源泉,可以来自身体刺激、审美欣赏或者直接的药物作用。

就是一切让我们的大脑感觉愉悦的东西——安多酚在我们体内的释放。

从本质上说,我们的大脑一直在服用大量的药物。

这种化学物质最精妙的释放时刻之一,是在我们学会了什么或是掌握了什么技能而感到成功的时候。

这种时刻总能使我们发出会心的微笑。

当一个游戏不再能教给我们什么的时候,我们就会觉得它很无聊。厌烦是大脑在寻找新的信息。

这就是当我们没有什么新模式可以吸收时的感觉。

当游戏无法在它所提供的谜团里展现一些新鲜的事物时,就会变得无聊。

但是它必须在礁石丛生的海面航行,即在感官的剥夺与超负荷,过多的秩序与过多的混乱,寂静与喧闹之间生存。

一旦你掌握了技巧……或者意识到你不能做得更好……

一个好游戏的定义是,能够在玩家不玩之前,把应该提供的每一样东西都教给玩家。

游戏是老师。快乐只是学习的一个代名词。

本质上,所有的游戏都是寓教于乐。

我作孩子的时候,话语像孩子,心思像孩子,意念像孩子。既成了人,就把孩子的事丢弃了。

所有物种的年轻一代都会玩耍。

构造现实生活的抽象模型,以便在其中进行练习获得锻炼。

随着年龄的增长,我们认为事物是严肃的,我们必须把轻佻的事情抛在脑后。

随着年纪变大,一些游戏变得严肃起来。

考虑到我们在本质上是有等级制度的、高度部落化的灵长类动物,那么下面这一点是不会令人吃惊的:

我们通过自己早期童年的玩耍学到的大多数基本的经验教训,都是与权力和地位有关的。

“这仅仅是场游戏罢了”,这句短语暗示着玩游戏是为了应付现实生活的挑战而进行的一种练习。

想一想吧,团队精神比起神枪法,是一种更为致命的武器。

人们现在跑马拉松或者其他长跑,其实是为了给慈善活动筹集资金。

虽然如此,我们更多的快乐来源于改善了自身的生活技能。

当有某种东西在我们的爬虫类脑深处,促使我们接着练习瞄准和放哨的时候,我们实际上是在改进游戏,以使其和我们的现代生活相适应。

游戏可以为更加丰富复杂的情况构建模型。像《权谋》(Diplomacy)这样的游戏就是一个证明,

它可以将相当微妙的交互行为在一套规则的限制下转化为模型,而传统的角色扮演游戏在某些方面也可以达到文学作品同样的高度。

尽管如此,游戏与文学之间的竞争仍然是一场艰苦的战役,这完全是因为游戏的核心理念是教会我们生存的技能。

众所周知,当你担心生活和生存的时候,更多优雅的东西就会离你而去。

当你真正开始认真考虑时,大多数游戏都是在教你很少的东西……

大多数游戏鼓励我们将对手妖魔化,教我仌学会冷漠无情,这种冷血被证明是一种生存特性。

但是,如今我们不是很需要或者很想要这种满地焦土的胜利。

我们可以创造一些新的游戏吗?这些游戏教会我们的不是以前的那些东西,而是洞察现代世界如何运作的能力。

如果要我指出当前的游戏趋于强化的其他基本人类特性,以及我们的前人遗留下来的一些可能需要废弃的传统,我将会指出以下几方面:

对领袖的盲从和狂热崇拜。

严格的等级制度。

二元的思维方式。

运用武力解决问题。

乐于找寻与自己相似的东西,或者相反——排外。

有时我们要求你更彻底地完成任务。

事实上,当我们在设计游戏时,我们通常是从一款以前的游戏出发,仅仅修改其中的一个元素。

从想要教授的东西的本性来说,游戏正在朝这种类型的理解方式发展。

由于游戏是为了传授一些潜藏的模式,所以它们培养玩家忽略这些裹在模式之外的虚构想象。

他们看到了一种力量提升。

一般来说,人们不是因为故事才去玩游戏。

包裹在游戏表面的故事,通常是给大脑的一道小菜。

一方面,很少看到一个由真正的作家写的游戏故事。

因此,这些游戏故事最多也就只有高中水平。

另一方面,由于游戏通常都是关于力量、控制以及其他基本事物的,游戏故事也往往是这样。

这意味着游戏故事会变成关于力量的传奇故事。这样的故事通常被认为是相当幼稚的。

当我们提及快乐的时候,我们实际上指的是一大堆不同的情感。

游戏设计师勒布朗(Marc.LeBlanc)曾经定义过八种不同类型的快乐:愉快的感觉、假装、戏剧性、阻碍、社会结构、发现、自我发现和表达,以及放弃。

玩家的面部表情可以传达的四种情感:强烈的快乐、轻松的快乐、状态改变和人为因素。

快乐,它是一种掌握了一个问题时发自内心的表现。

审美欣赏,它并不一定是快乐,但一定是非常享受的。

内心的反应,它在本质上是生理性的,与对问题的肢体掌握有关。

不同类型的社会地位更替,它在本质上源于我们的自我形象和社会声望。

通常,这些被我们掌握的问题是美学的、生理的或者社会的,因此快乐可以在任何这些方面表现出来。

这是因为,所有这些都是大脑给我们的回馈机制,以便我们能成功地练习生存技能。

环绕于人际交往行为周围的是一堆积级情感。几乎所有这些情感都是一种在社会阶梯中将某人踢下去或者自己爬上来的信号,其中最着名的是:

幸灾乐祸(Schadenfreude),当竞争对手在某件事情上失败时,你的一种沾沾自喜的感情。这在本质上就是前面所说的将某人踢下去。

骄傲(fiero),当你完成了一个重大任务时那种胜利感的宣泄(例如挥动你的拳头)。这是一个向他人表明自己有价值的信号。

满意(naches),当你指导的某人取得成功时你的感觉。这是为了种族持续发展而存在的一种清晰的回馈机制。

洋洋得意(kvell),当你向他人吹嘘自己所指导的某人时感受到的情绪。这也是一个表明自己有价值的信号。

打扮行为,一种隐私信号,通常表明一种相对的社会地位。

回报他人,这是人类社会中一个相当重要的社会信号。

当然,我们也欣赏各种形式的内心经历——这些经历通常是对我们自己的挑战。

审美欣赏是一种最有趣的享受快乐的形式。科幻小说家称其为“惊奇感”(sensa-wunda)。

它是令人敬畏的、神秘的、和谐的。这把这种情感称为喜悦。审美欣赏就像快乐一样,是关于模式的。

区别在于,审美和识别模式有关,而不是学会新的模式。

当我们识别出模式并为之感到惊奇的时候,喜悦感便袭来了。

它就是看到蒙娜丽莎,看到她的微笑盘旋在那着名的表情边缘,并且和我们心中对她的设想匹配在一起。

它就是看到美丽的风景,并且认为世上的一切都很美好。

为什么美丽的风景会让我们有那样的想法?因为它符合并且超过了我们的预期。

对事物应该是怎样的,我们心目中会有一幅理想化的画面。

在我们的期待和现实间的平衡中,可以发现美。美只能在一些极端秩序的设置中才能被发现。

自然界充满了极度有序的东西。

远离曾经引发你的喜悦的东西,然后再回来,这样你可以重新获得喜悦。

最后,人们经常在那些并非挑战的东西中获得乐趣。

享受快乐是一个关键的进化优势。在重要性方面,只有人类手掌的进化比它强一点。

如果没有那个大脑中小小的化学反应使我们视学习新东西为乐事,我们可能更像这个世界中的鲨鱼和蚂蚁。

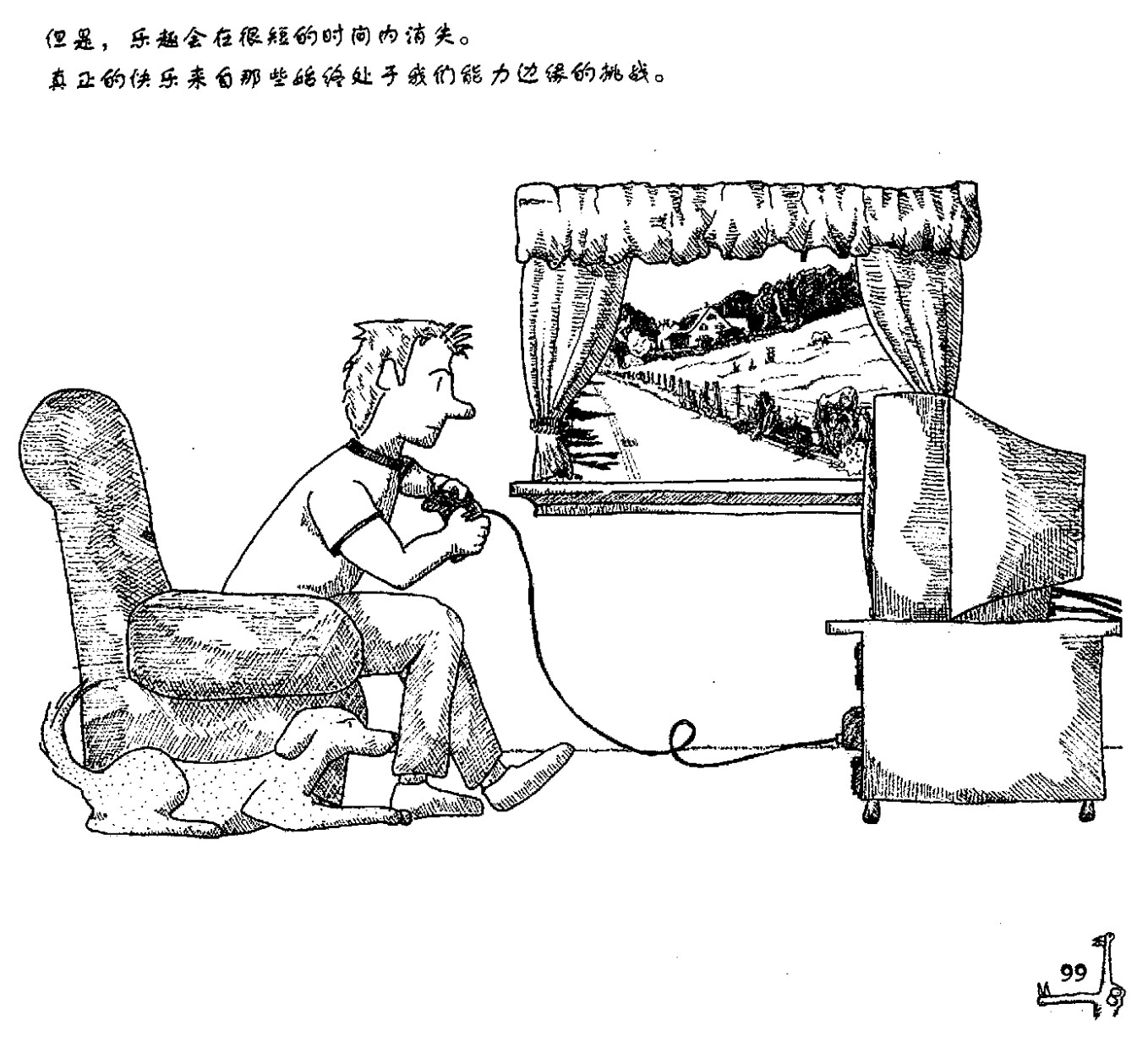

但是,乐趣会在很短的时间内消失。

真正的快乐来自那些始终处于我们能力边缘的挑战。

你可以参考奇克森特米哈伊(Csikszentmihalyi)提出的“畅”(flow)的概念。

这是一种当你正在体验对一个任务的高度集中时你所进入的状态。

当你有绝对的控制力时,正好符合你的能力水平的挑战摆到了你的面前。

这是一种非常可能将挫折感和成功感一起混杂于其中的状态。

缺少“畅”并没有将快乐排除在外——这意味着你不是得到稳定的不停流淌的安多酚,而是会偶尔得到一些。

事实上,也有可能存在“畅”但却没有快乐——例如冥想就会导致类似的脑电波。

游戏不是故事,不是关于美和愉悦的东西,不是关于谋取社会地位的东西。

它们自身就代表了一些具有不可思议价值的东西。

快乐与在特定环境下的学习有关,在这种环境中没有压力,这就是为什么游戏有其价值的原因。

当平衡非常完美的时候,人们通常会头脑一片空白,进入一个梦幻空间。

加德纳(Howard Gardner)认为人的智能事实上包含七种:

1、语言智能

2、逻辑—数学智能

3、肢体—动觉智能

4、空间智能

5、音乐智能

6、人际智能

7、自我认识(自我控制、自我激励)智能

平均来看,女性一般在某些类型的空间感觉上存在较大问题——比如想象一个被旋转到不同方向的不规则物体的横截面。

相反,男性在掌握语言技能方面总是存在更大困难。

医生们很早就知道,男孩需要花更多的时间才能口齿伶俐。

但就像我们告诉孩子们的一样,如果你足够努力,就可以克服缺陷。

天赋不能取代努力。

男性玩家将集中于那些强调力量投放和领土控制的游戏,而女性玩家则会选择那些允许模仿行为的游戏(比如多人游戏)和没有严格层级要求的游戏。

总的来说,女性游戏玩家会相对较少,因为不管怎样,游戏在本质上始终是形式化抽象系统。

人们常常会选择去玩那些他们擅长的游戏,以体现自己的长处。

随着游戏在社会上越来越流行,我们很可能会看到,会有更多的女孩利用游戏令人惊异的开发大脑的功能来提高自己——换句话说,左右逢源,在各方面都达到很高的水平。

学习可能会是有问题的。首先,它是一件艰苦的工作。我们的大脑会在无意中引导我们去学习,但是如果我们被父母、老师甚至我们自己的具有逻辑性的大脑逼迫,我们经常反抗得极为强烈。

因为游戏是教育工具,想在游戏中取得进步的玩家们总会尝试着他们所做的事情最优化。

最重要的战略格言之一就是:如果你不能选择战争,那么至少得选择战场。

作弊是玩家在体验游戏的一个标志,从一种严格的进化论观点来看,作弊是一种取胜策略。

当他们的对手仍在迈步时就先开枪的决斗者,更有可能繁衍后代。

我们喜欢寻找方法避免重复做一件事。我们肯定不喜欢沉闷,但事实上我们渴望可以预知。

这些东西并不完美,但是它们大大降低了不可预知的事情发生在我们身上的几率。

游戏的最主要用处——将不可预知性和学习经验打包,放到一个没有危险的时空里。

一个游戏玩家的自然本能就是使游戏更可预知,因为那样他更有可能取得胜利。

游戏命中注定要变得令人厌烦,而不是变得有趣。

我们这些想使游戏有趣的人正在和人类的大脑进行一场没有希望的斗争,因为快乐是一个过程,而例行公事就是它的终点。

游戏开发者们正在与人的大脑进行一场没有希望的斗争,斗争的目标总是使投资回报最优化、流水线化、简单化、最大化。

成功的游戏往往由下列元素组成:

准备。在接受一个挑战之前,玩家开始做一些会影响他成功几率的选择。在游戏里预先行动,自然成为准备阶段的一部分,因为所有的游戏都由多个有次序的挑战组成。

一种空间感。空间可以是战争游戏的地形、一个棋盘、玩家在玩桥牌时的关系网络。

一个坚固的核心机制。一个有待解决的难题,一个本质上很有趣的规则,而内容则可以填充进去。

一系列挑战。基本上就是内容。

一系列解决所遇问题的必需能力。大部分游戏随着时间的流逝会不断开放技能,直至达到一个更高级别,那里你可以在很多可能的谋略中进行选择。

运用能力所需的技能。在遭遇战中资源管理、时间控制上的失败,身体敏捷性上的失败,以及无法监视运动中的所有变化。

一个可变的反馈系统。理想的状况是,更熟练地完成挑战就会得到更好的回报。

控制权问题必须得到处理。高等级的玩家不能在简单的遭遇战中得到大量的利益,不然他们会进行“底部进食”,新手玩家将无法到达游戏中的大部分地方。

失败必须要有代价。

为什么历史上大部分游戏是竞技肉搏战型的,这是持续提供一批新的挑战和内容的最简单方法。

游戏设计师们经常谈论关于“涌现”的游戏、非线性的故事叙述和让玩家参与其中的内容——它们都是增加概率空间、使得挑战能够自我更新的方法。

你可能已经听过克莱孟梭、丘吉尔和俾斯麦都曾说过的老话:如果一个人在20岁时不奔放,那他就是没有激情;如果一个人在40岁时不保守,那他就是没有头脑。

关于人的真正问题是:

即使有药物能使我们的大脑坚持学习。

即使在孩提时代的早期开始,我们就在玩的过程中训练着学习。

即使我们的大脑传达出令人难以置信的清晰反馈——我们必须终生学习。

人毕竟是有惰性的。

有趣的是,人们往往会把事物归结为一个特定的难题,并尝试用已知的方法去解决。

举例来说,在线角色扮演游戏的玩家往往在一个又一个的游戏中扮演相同类型的角色。

游戏应该鼓励你不断前进,它们并不是为了满足人们的权力幻想。

让你在一个假想的舞台上自我感觉良好,这并不是游戏的目标。

游戏是为了提供挑战,以便让你改变自己并且应用这些技巧去解决实际问题。

为了消磨时间而去重温已经攻克的挑战,并不能为大脑提供高效的锻炼。然而,许多人却喜欢如此。

还有一些人选择玩“风格点数”(style points),这至少表明他们正在为自己创造新的挑战。

可一旦你超越了完美地做某事的极限以后,就帮自己个忙,退出这个游戏吧。

如果游戏者发现自己和一个游戏很合拍,他们就会长时间去玩,比为了掌握游戏所需要的时间更长,因为乐在其中的感觉非常好。

然而游戏却总是形式化的。游戏的历史趋势已经表明,当开发了一种类型的游戏以后,这类游戏就沿着不断增加难度的轨迹发展。

直到出现在市场上的游戏变得非常复杂,其复杂程度使得新玩家难以涉足——进入的门槛太高了。

坦率地讲,精英阶层的出现就是对游戏初衷的背叛。

对于游戏(再进一步讲,对于我们这个物种),其可能出现最糟糕的命运是:游戏的职业化,即游戏被少数专门训练出来去玩的精英“把持”。

有些玩家拥有广泛的游戏经验,使得他们一看到一个特定的游戏就会很快完全掌握它的整个模式。

他们最终像蝴蝶那样穿梭于各个游戏之间。

游戏设计师比典型意义上的玩家在单个游戏上的时间更少,玩通的游戏也比普通玩家少。

如今最有创造力、最多产的游戏设计师,往往是那些不过分依赖其他游戏来汲取灵感的人。

创造力来源于兼收并蓄,而非相同理念的重复。

通过将开发游戏变成自己的爱好,游戏设计师正在为他们的工作创造共鸣。

所以,关键在于应将游戏置于和人类的其他事业相关的大环境中,使得寻找创新理念的游戏设计师在他们的领域之外感到惬意。

游戏设计师经常只花15分钟去玩一个游戏,为了娱乐而玩游戏要比为了分析而玩更困难。

人类活动中的游戏矩阵,用户目标:协作、竞争、单干。

建设性:团队游戏设计、商业性游戏开发、改造和变换外观。

体验性:玩家合作以对抗环境的游戏、玩家对玩家的游戏、单人游戏。

解构性:写作攻略手册、修改和作弊、写这本书。

存在还是不存在……

我们经常在讨论游戏对于艺术化的渴望——它们渴望成为有着不止一个正确答案的谜题,成为由它们本身来阐述的谜题。

只要作品中的交流要素做得出色、新颖而不同寻常,单纯的娱乐也就成为了艺术。

这样的作品具有一种力量,可以改变人们感知周围世界的方式。

通过互动,视频游戏向你展现了一个会对你的选择产生反应的虚拟世界。

从形式主义的观点来看,音乐可以被认为是声音与寂静的有序排列,而诗歌则可被认为是词汇以及词间间隙的排列,等等。

我们越了解构建游戏的基本模块——那些玩家和创造者们在和媒体的互动中使用的东西,我们就越有可能达到艺术的高度。

生活中有许多像这样的谜题,试着去写一本书吧。

这是一个昏暗无光、风雨大作的夜晚。

他们觉得游戏的艺术性依赖于对系统的形式构建,系统被构建得越巧妙,游戏就越接近于艺术。

在文学上,我们称之为belles-lettristic(美丽文字)观点,在那些持有这种观点的人看来,诗句之美仅仅依赖于声音而非其意义。

可是,就算声音的塑造也可以被置于交织的情景之中。

印象派艺术所关心的并不是其给出的印象,而是在一种更远的距离下视觉与拟态的形状。

现代的绘画处理工具将印象派的形式化方法描述为“滤镜”,这是一个很精确的描述,印象派绘画不是对物体或场景的描述,而是一种投射于上述物体或场景之上的光影变幻。

在每一个重复中,他很少会用不同的方式来编排管弦乐曲,而力度变化却是不同的,利用这些重复,正好可以形成一种贯穿全篇的乐段渐强的感受。

以文字表达的教学课程仍然是搭积木式的,但以艺术化的方式表达就完全不同了。

玩家们看穿了隐藏在结构下的虚构,但这并不意味着虚构就不重要。

拿电影举例,它的目的就是鲜明地反映许多习俗、骗局和心灵的塑造,而拍摄这些内容的摄影机则是无形的、不为观众所察觉的。

很少有电影会尝试引导对摄影机工作的注意,如果有这样做的,那很可能是为了制造特定的意义。

导演和摄影师会用到很多技巧,例如把拍摄交谈的镜头移至稍稍高于谈话者肩膀的位置上取景,以造成一种心理上的接近感,这种手法是显而易见的,可是并没有被观众注意到,因为它们是电影的技术词汇的组成部分。

外观极为重要。就拿国际象棋来说,如果它的棋子全都用各种恶心的东西来表示,它就很可能会失去长久的吸取力。

关于投掷力的游戏,目标是一个纳什均衡。

就算玩家看穿了虚构情节,游戏这门艺术仍要将虚构情节纳入其中。

许多世纪以来,事实上,它一直在困境中求生,因为舞蹈没有符号系统。

这就意味着,对我们来说这种艺术形式的大部分已经遗失了,因为我们根本无法再现一个单纯通过师徒相传的方式来保留的舞蹈。

舞蹈者成就了舞蹈,正如演员造就了电影。一个低劣的表现手段意味着体验的毁灭——事实上,如果表现拙劣之极,连感觉也可能会被毁灭,正如差劲的书写会使文字的意思变得模糊不清一样。

我们很难想象一个关于瞄准的游戏不是关于射击的,但是这却被做到了——好多关于瞄准的游戏不是通过发射子弹来射击,而是用相机来拍摄图片。

我们只能说它对编排和制作有着革命性的意义,但是歌曲的演示版往往仍然还是由一个人和一架钢琴或者吉他伴奏的。

严格地说,对游戏趣味性的最好测试就是在没有图形、没有音乐、没有声音、没有故事,也就是什么都没有的情况下去玩。

如果这样游戏也很有趣的话,那么其他的一切都是为了使之集中、美化、有效以及放大。

但是,再怎么摆弄,世界上的所有外表装饰都不能把卷心莴苣变成烤火鸡。

道德争论并不是针对游戏本身,而是针对它的外观。

单纯的游戏结构并不决定它的语义负载。

关于宣传艺术的合法性,关于人们是否应该尊敬那些在私生活中是恶棍的艺术家的道德辩论。

以文字表达的教学课程仍然是搭积木式的,但以艺术化的方式表达就完全不同了。

随着时间的流逝,我们以一种像冰河运动般缓慢的速度寻找并发展了更好的工具来了解自己。

这是一种非常重要的努力,因为他人已经几乎成为对我们自己的最大掠夺者。

今天我们已经开始意识到我们之间是如何关联的,即使大脑的左半球不知道右半球在做什么。

我们已经开始意识到,我们所进行的活动往往会有比预期更深远的结果。

有一些人,比如洛夫洛克(James Lovelock),已经走得相当之远——把人类称为一个巨大的有机体。

心理学系的学生会告诉你,他们只是认识到了我们感知的每一个世界所具有的非自然性,因为它们说到底都是思想的产物。

因此,游戏还远远没能发挥作用去拓展我们对自身的认识。相反,游戏主要还是一个竞技场,在那里上演的通常是人类最粗鲁、最原始的行为方式。

我们可以通过考察我们与游戏的关系来更好地了解自身,但要想真正触垒得分,它们就需要能使我们洞察自身。

尽管我们哀叹这个领域不够成熟,但也不能因为一叶障目而错过森林,太多的性和暴力并不是问题,问题在于性与暴力的浅薄化。

那些伟大的艺术作品,是使植物往不同方向成长的格子架,它们背后有一定的意图,目的是使植物在生长过程中获得某些特别的东西。

讲故事的人在很久很久以前就已精于此道;搞音乐的人发现,音频的某些组合、声波波动的某些频率以及音色的某些组合结合在一起,可以达到特殊的预期效果。

我们所进入的空间造型可以具有一定的意图—空间如何分割、把天花板建得多高、自然光线从哪里进入、人们在哪里行走以及用什么颜色来粉刷墙壁,都有可能使我们发怒、好奇、友好或者厌恶社交。

植物经常逃出格子架,这不是由于格子架,而是由于植物本身。

这并不是因为我们只知道如何去创造对权力的幻想。

当你通过一个音乐的格子架来培育植物的时候,格子架的制造者会使植物向多种可能的方向发展。

目前,当你用游戏的格子架来培养玩家的时候,我们知道的只有“有趣”和“厌倦”。

希望之光的闪烁,其规则乃是源于我们对人类自身的理解——与那些根据新发现的人类思想规则所作的反应背道而驰。

游戏要达到艺术的境界,其格子架即形式结构必须要对人类的状态有所启示。

游戏制作的障碍——即格子架——作为我们所选择的塑造植物的方式,并不是机械呆板的。

障碍是心灵的一种状态,它是一种态度,是一种世界观。

从根本上说,它是有意向的。

游戏可以描绘出人的状况,它是教育的手段,可以弥补社会交往方面的不足,还可以用来宣泄情感。

现在是时候了,游戏应该从只教给人们一些关于领土、瞄准、捕捉时机等的模式中解脱出来。

游戏不必像《圣经怜子像》一样,能唤起意想不到的眼泪。

不必像《汤姆叔叔的小屋》一样,能唤起我们对不公正的愤怒。

不必像莫扎特的《安魂曲》一样,能把我们带入敬畏的漩涡。

不必像杜尚的《下楼梯的祼女》一样,让我们徘徊在理解的边缘。

游戏不必像长篇史诗《贝奥武甫》一样,记录我们的心路历程。

事实上,它们可能无法做到这一切,我们也没有必要让建筑或者舞蹈去做到这一切。

但是游戏确实需要阐明我们还没有完全理解的我们自身的问题。

我们游戏里的问题达到了其他艺术形式中的问题的复杂程度之时,就是游戏这门艺术形式变得成熟之时。

那些想把游戏变成纯粹娱乐的人和那些想把游戏变成纯粹艺术的人是没有区别的……

2B || !(2B) 存在还是不存在

所有的艺术和所有的娱乐,都在促使我们更好地理解我们周围混乱的模式。

艺术和娱乐不是规范的代名词,而是激进的化身。

因为所有的艺术都留下了疑问和谜题——它们都是很困难的,甚至与道德伦理有关。

只要游戏设计师没有给他们自己头脑中的所有困惑找到完整的答案,游戏是不会变成熟的。

人都是有惰性的,但人们又都希望自己的孩子过上更好的生活。

那就是驱动所有人性、所有生活的盲目动力(blind urge)。

激发我们身体脉络中的自私基因的东西是一份宝贵遗产。

我们记忆中的艺术是开创新天地的工具,至于它是否流行,这在很大程度上属于历史的偶然。

莎士比亚曾是一位很受欢迎的剧作家,后来却被人们遗忘了200年之久。

流行程度并不是衡量长期演化成功与否的标尺。

当然,我们都知道大多数人都耽于安逸,不想以那种方式来挑战自己。

如今通过媒体传播的大量内容只是为了达到鼓舞人心、坚定信仰、呵护心灵的目的。

我们倾向于已经喜欢的音乐、已经认同的道德标准、可以预知的特性。

用最悲观的眼光来看,这是不可靠的。

当世界在那些人周围变化的时候,他们将缺乏适应的手段。

创造者的感召是为那些人提供适应的手段,所以,当这个世界改变的时候,当文化变迁的洪流席卷这个世界的时候,

那些躺在苏丹式躺椅上的人也会被席卷而去,人类前进的步伐也会持续不断。

游戏在史前时代就和我们紧密相关。童年时期也是心智的一种状态,是为学习而探索的阶段。

我看到他们开始学习什么是互相尊重,明白资源是有限的,必须要与他人分享。

每天,他们都会连接起无数新的神经细胞,学会多得让人惊讶的新单词,用我几乎记不清或者不屑一顾的方式取得进步。

在这条成长的道路上,游戏一直在帮助他们,对此我心存感激。

许多人把年老归因于脑细胞死亡,与外界联系减少,丧失我们已经建立起来的生活模式,习惯的东西越来越少。

随着这个世界沉浸在周围的嘈杂之中,最终我们所能做的就是无助地忍耐。

如果我们能驱使自己的思想总是去面对新的问题,使心智保持很强的可塑性,那么我们都能过得更好。

游戏是一种强有力的使人向善的工具,能激活人的头脑,就像图书、电影、音乐一样。

我在本书中提出了一种看起来像是机械论的世界观,一种也许同我爷爷根深蒂固的宗教信仰相悖的观点。

任何理解我们所做之事的努力都有可能阻止黑暗的到来。

新事物可能会让我们感到恐慌,就像带有不和谐音符的交响乐会在音乐爱好者中产生骚动一样……

但时间会抚平一切,最终伴随我们的将是优美的音乐。

所以我的回答就是:我乐于选择我应该培养的那种人性。

像故事和音乐一样,游戏是人类大脑工作方式的基础部分,根本不可能成为导致暴乱的诱因。

我们应该负责任地使用它,明白它是如何融入文化的,并要尊重它的力量。

我乐于在前方承担起我的责任。

布莱斯.帕斯卡说:如果上帝不存在,那么我是不是信教都没有关系。

如果上帝确实存在,那么我最好还是做一名信徒。

如果我要打赌,我就会说信教是一个更安全的赌注!

感觉出木材的纹理,顺着纹理加工,而不是相反。

创造一些意想不到的东西,但一定要忠于它的本源。

打动我的是,对于任何创造活动,这些都是好建议。

游戏设计师面对的挑战是,我们怎么去创造没有一个正确答案的游戏?

为了发挥这种媒体的潜力,我们准备打破一些条条框框,这也许会让人们很不舒服。

我们将断言游戏不仅仅是娱乐,我们可能将生产一些也许会引起震动或冒犯的产品,或者提出一些主题,挑战人们备受珍视的信仰。

那不是偏激,其他的所有媒体都在这么做。

我承诺,我将尽可能确保不会有任何人受到伤害。

这意味着对于我们所利用的工具——来来回回的修补和反馈、人类大脑和人类理解的复杂路径——的更高层次的尊重,以及对我们的受众更高层次的尊重。

社会也需要尊重它自身所包含的游戏。

也许当前关于游戏研究的学术项目如雨后春笋般冒出来,以及游戏学领域的诞生,都是一种异常和轻率的表现。

然而,绘画也曾被认为是一种剥夺了事物基本实在的亵渎神灵的行为。

舞蹈曾被看作一种不能表达任何高尚情操的无聊嬉戏。

小说原本是一种为了把家庭主妇们禁闭起来的自我放纵的歌特式废话。

电影曾经是在廉价娱乐厅中垃圾似的活动放映机。

爵士乐曾经是一种会使年轻人误入歧途的魔鬼音乐,而摇滚乐则在摧毁我们国家的根基。

而莎士比亚本人也只不过是个小角色,曾在城市的贫民区为剧院做三流编剧。

正派的女性是不允许到那种地方的,因为这会玷污她们的名声,至于踏上舞台就更不可思议了。

如果这样,我们就应该扔掉那些儿童时代的东西,进入年轻人以及那些内心仍然年轻的人看得见听不到的世界中去。

但是如果我们无法了解游戏为什么是有意义的,以及快乐如何才有意义,我们所有的游戏注定都会像井字棋一样……

被看成小孩子的游戏,因为其中的模式太容易领悟了。

对此我要说:不。因为我不忍拒绝我的孩子们眼中那寻求快乐和好奇的目光。

博弈论不能帮你设计更好的游戏,但它可以帮你解释为什么人们在游戏中做出某些选择。

卡洛斯《人、玩耍和游戏》,将游戏分成四种类型,分别来自偶然性、竞争、伪装和眩晕,他主要将游戏看作文化适应的工具。

算法是描述复杂信息的一种很好的方式。

看上去极为混乱的信息,可能实际上却是极为规则的信息——只是我们不知道表述它的算法而已。

真谛源自简韵:音乐中最基本的和音变化之一,是从主音到次属音再到第五音再回来,常常写成I-IV-V。

广义语义学之父科尔兹布斯基的一句论述,地图并不是领土,并不是它所展现出来的领土,如果说是的话,也只是它有着与领土一样的结构,这就是其有用之处。

再一次印证康德对事物本身与我们所理解的事物两者的划份。

我们开心时是在吸毒,这并不是玩笑。

感官超负荷:我们的感官接受外界信息的能力只有大约16比特/秒,感官超负荷可以理解为信息量与实际理解的意思之间的差异。

当信息量太大使我们不能从中提取出实际能理解的意思时,我们说感观超负荷了。

如今常存的有信,有望,有爱,这三样,其中最大的爱。

有等级制度的、高度部落化的灵长类动物:关于人类社会的种族性和动物性的令人惊异的洞察,

我极力推荐戴蒙德(Jared Diamond)的作品,特别是《第三种猩猩》和《枪炮、病菌与钢铁》。

观察周围的空间:许多游戏可以被看成是图论中的问题——在图论里,那些声称游戏都是关于顶点的人是对的。

他们能够把任何一款领土游戏总结成图表并且洞悉其中的模式,然而我受限于自己的感知,因而看不到这些模式。

追求身份地位的女孩:一个对这个世界的最好透视,可以在怀斯曼写的《女王蜂与跟屁虫:帮助你的女儿在私党、闲话、男朋友或是其他青春期事物中生存》一书中找到。

《权谋》一种经典的人际关系策略的桌面游戏,需要玩家和其他人相处并在所有人当中周旋,这种游戏的内容正好描绘了我们这个世界的现状。

恶心:一种快速的在线测试可以在 https://www.bbc.co.uk/science/humanbody/mind/surveys/disgust/ 上找到,评定自己对不同事物的恶心等级。

很多游戏都会把收集宝贝做为一个特别重要的成功因素,这是为了奖励对地图的彻底探索。

《死亡赛车2000》:1975年发生的一部电影,由卡拉丁和史泰龙主演。

电影讲述的是未来的越野赛车,比赛的时候碾过行人就可以赢得比分,一些疯狂的车迷为了帮助他们喜欢的车手获胜,将自己扔到车轮之下。

罪犯声称从视频游戏的犯罪行为中获得了灵感。在视频游戏的普及率提升的时候,暴力犯罪的发生频率在急剧下跌。

如果有因果关系的话,可以预期这两者应该一前一后地上升。

跑步者的乐趣问题和认知问题:像个小孩一样简单地循路而跑,事实上在跑步的时候有很多艰苦的认知问题需要解决,例如控制你的呼吸、何时慢跑何时疾跑的策略、判断步幅长度,以及如何立足等。

认知问题在所有地方都潜伏着。把一个脚放在另一个脚后面以致精疲力竭一点都不好玩。

幸灾乐祸、骄傲、满意、洋洋得意:很感谢拉扎罗将很多这些美妙的词汇介绍给我。

九型人格:九种人们可以对应的不同的人格类型,每种还有两种辅助特征。

绘制在一个圆上,因此它的翅膀就在圆边上。不是基于经验研究或者心理学理论,而是根据七宗罪和命理学。

涌现性:概念反复出现在混沌理论、人工生命和元胞自动机等领域之中,它们都是数学系统,其中极其简单的规则会导致现实的或不可预见的行为。

改造:许多视频游戏在被构建时,都会留下接口允许玩家自行创建规则的变化,改变插图,甚至利用游戏软件创造一个全新的游戏。

形成一个巨大的由玩家贡献的游戏及内容所组成的社区,类似于棋盘游戏中的自定规则。

《吉姆老爷》不是一部愉快的作品,其结局是极度的宿命论和极度的阴暗。

印象派出自油画《印象:日出》,在美术上主要关注描绘投射于物体上光影的变幻,而不是物体本身。

《扫雷》通过已被点开的方块上所提供的关于尚未点开的邻近方块的信息,来打开一个布满炸弹的区域。

《洛丽塔》纳博科夫写的一部经典小说,讲述了一个成年人对一个小姑娘所产生的性迷恋。

了解你自己:这是特尔斐城阿波罗神庙入口的一句名言。

洛夫洛克:环境保护主义者,他提出了盖亚假说,指出我们的生物圈的运作就像是一个复杂有机体。

希望之光的闪烁:经典范例是贝瑞设计的《骡子》,它能向人们提供微妙的道德教育。

在这个关于殖民的游戏中,玩家们在一个遥远的世界通过参与多种产业并互相贩卖货物来竞争,以成为殖民地中最富有的成员。

然而,这个游戏又提供了一种附加的胜利条件,它与殖民地成功与否紧密相关。

你可以作为一个个人获胜,但仍然会与殖民地作为整体一起灭亡。

在经济市场生态学以及个人与社会共同的重要性方面,它给玩家上了非常生动的一课。

被遗忘的莎士比亚:对莎士比亚作品的兴趣在几个世纪里起起落落。

尽管在17世纪他被当成一个纯粹的演艺人员,18世纪他的作品才被汇集起来,但到19世纪,人们已把他看作历史上最伟大的作家。

《侠盗飞车》游戏者可以在街角找个妓女,花钱和她发生性关系,然后再揍她一顿,把钱抢回来。

“游戏几乎总是在教给我们成为一个顶级猴子的手段”

2023-07-08 16:54:15

評論集

暫無評論。

稱謂:

内容:

返回列表