|

相關閱讀 |

【哈佛书简】泰国战俘改变缅甸文化?

|

>>> 名人論史——近當代作家的史學觀點 >>> | 簡體 傳統 |

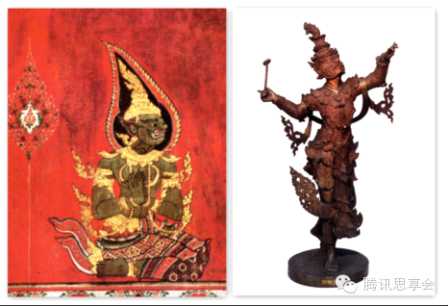

在东南亚历史中,战俘对于文化的演进到底产生了什么影响?这个问题一直盘踞在布赖斯·比默的脑海中。作为美国科尔比学院研究东南亚历史的副教授,当比默发现泰国与缅甸的罗摩衍那艺术面具、舞蹈、绘画都是何其相似时,他似乎找到了答案。 被泰国战俘改变的缅甸文化 作者 | 赵玮雯 1767年,缅甸贡榜王朝攻破泰国大城王朝都城,数万泰国战俘被带回缅甸。或者,这些俘虏自己也不会知道,他们即将为这个战胜国的艺术版图填上浓墨重彩的一笔。因为,从这时起,以印度史诗《罗摩衍那》为代表的泰国艺术开始将新的舞蹈、音乐、绘画、手工艺等等,融入缅甸文明。 阿瑜陀城国王感到自己年迈,希望让最心爱的长子罗摩继承王位。但是,国王曾对一位对他有救命之恩的王妃许诺满足她的两个愿望。这时,王妃受人挑拨,要求国王将罗摩放逐森林中14年。面对誓言,国王只能无奈应允。于是,罗摩的妻子悉多和弟弟罗什曼那便伴随罗摩一起踏上了被放逐的旅程。 这部成书于两千多年前的《罗摩衍那》,被誉为印度两大史诗之一。此后的数百年间,这部着作流传到了亚洲的各个地区。故事中,帮助罗摩的神猴哈努曼,更是对中国《西游记》中的孙悟空的形象产生了重要影响。而在东南亚地区,罗摩衍那的故事也出现在了各类艺术作品中。 十八世纪后半期的泰国和缅甸,在罗摩衍那的艺术呈现上,开始出现惊人的相似。虽为同源,两种文化中如此高度的相似仍然让人意外。正在研究东南亚战俘历史的布赖斯·比默发现,1767年泰缅战争后进入缅甸的泰国战俘们与这一相似性之间,似乎有着不同寻常的联系。 泰国王子丹绒·拉查努哈在《1936年缅甸之旅》中曾写道:“泰国和缅甸文化的确都深受印度影响,但是这只会造成它们文化结构上的相似……至于两国如此相近的艺术内容与表现形式,一定是有相互的影响。” 1765年,泰国大城王朝与缅甸贡榜王朝之间爆发了第二次战争。两年之后,这场战争以缅甸的胜利而告终。战争结束后,数万名战俘被带回缅甸(泰国《大城王朝编年史》一书中称三万,缅甸《贡榜王朝编年史》一书中称十万)。 和平常印象里的战俘生活不同,来到缅甸,这些战俘“原来是士兵的人就接着去参军,原来是音乐家的就被带到宫廷里去表演”。4月2日,比默在哈佛大学亚洲中心的讲座中说。 古代东南亚地区人口较少,各国之间的相互征伐主要是为了将更多的人力资源带回自己的国土,而不是大量殖民。此外,作为佛教国家的统治者,这些国家的君主们把自己看做“世界的主人”。所以,相比于向被征服者灌输本国文化,他们更希望将其他文化带到自己的王宫里来,装饰自己的文明。 “(当时)缅甸王宫里有来自不同国家的乐队,泰国的、缅甸的,还有孟邦的。”他说。(孟邦现为缅甸的一个邦,在九世纪到十八世纪曾三度成为独立的王国。) 在这样的环境下,来到缅甸的战俘们的一技之长并没有被埋没,反而发挥了出乎意料的作用。 这些伶人战俘们在王宫里为缅甸国王表演泰国舞蹈,其中也包括罗摩衍那的故事。 那时,泰国各地都流传着许多关于罗摩衍那的诗歌、绘画、音乐和舞蹈。缅甸虽然也有相关音乐与诗歌,却并没有大规模地出现关于罗摩衍那的舞蹈和绘画。 “他们(伶人战俘们)也在表演相同的故事,但是他们有服装,有面具,有舞步。”比默说。当国王在宫廷里欣赏这些来自泰国的罗摩衍那舞蹈时,曾经只存在在脑海中的那个罗摩衍那世界突然呈现在他们的眼前。在此之前,一切都只能通过文字和音乐来想象。 关于这种视觉冲击,比默打了个比方:“就像是孩子们在看《哈利·波特》的时候,他们脑海中可能有一整个自己想象出来的哈利·波特的世界。但是当他们看到电影时,脑海中的印象很容易就会被擦除了。” 逐渐,这些在王宫中大受欢迎的泰国艺术流传到了民间。他们的舞蹈、服装、面具、绘画都被缅甸艺术家和工匠融合进自己的创作中。陶器、银器和木雕等手工艺品中也渐渐出现了泰国罗摩衍那艺术形象的踪影。到了十九世纪三十年代,这样的融合在缅甸已经成为一大流行。 ▲比默在缅甸实地考察时与两个面具的合影。左边为《罗摩衍那》中的主人公罗摩的绿色面具,右为故事中角色罗什曼那的金色面具。图片来源:布赖斯·比默 ▲泰国制作的罗摩衍那角色面具,绿色面具为罗摩,金色为罗什曼那,白色为故事中的神猴哈努曼。图片来源:布赖斯·比默 1789年,被新奇而充满色彩的泰国罗摩衍那艺术所吸引的缅甸君主,开始组织人员翻译泰文的罗摩衍那诗歌和歌曲。 北京大学外国语学院教授李谋在《“罗摩衍那”在缅甸的流传与变异》一文中提到,当时的一批缅甸音乐工作者在奉命编写罗摩剧时,就将当时泰国剧中演奏的音乐改编成了缅甸剧中的配乐。虽然歌词已经译成缅甸文,曲调仍是仿照泰国原版。 1791年,缅甸贡榜王朝还专门派出8位学者到泰国考察,改编写作罗摩剧。 比默说,据一本缅甸宫廷生活史书记载,直到1880年代,在已经成为英属殖民地的缅甸,王宫里仍然保留着由91位泰国表演者组成的表演团队。而这些人,正是一百多年前,被迫离开泰国来到缅甸的那些战俘的后代。 在泰国,罗摩衍那的角色形象还出现在佛教故事的绘画中。同样,当罗摩衍那舞蹈的舞步、服饰和面具在缅甸流行起来时,不仅是罗摩衍那绘画,缅甸的佛教绘画中的一些角色形象也开始发生变化。 比默找到的现存最早的泰国寺庙绘画是1610年左右的作品。那时的佛教绘画中就出现了罗摩衍那的妖怪形象。那些怪物青面獠牙,头部很像鳄鱼。受此影响,其后的缅甸佛教绘画中也出现了类似的形象。 1767年之前,缅甸绘画中的那些妖怪却都是没有脖子、浑身是毛的形象。风格大不一样。 泰缅战争之后,两种绘画风格开始并存,最终,泰国罗摩衍那的风格在缅甸占据了主流。 到了十九世纪后半期,缅甸绘画中的妖怪开始出现了新的变化。在比默看来,这种变化并不是源于对泰国佛教绘画风格的直接借鉴,而是由已经融入缅甸文化的罗摩衍那舞蹈与面具艺术反演而来。 “在泰国,人们是通过自己的想象来制作这些妖怪面具的。换句话说,这些面具是基于人们脑海中对于妖怪的既定印象,”比默说,“但是到了缅甸,人们对于那些妖怪的第一印象就是来自这些面具。”泰国罗摩衍那绘画中的各个形象都是由人们凭借想象创造出来的,而舞蹈中的面具,只是这种想象的一种表现形式。但是当这些视觉表达进入缅甸时,面具舞里各个角色的形象就成了缅甸人心目中这个角色本来的样子。 在缅甸,这样的因果颠倒使得面具成为了妖怪形象的一部分。在各种绘画中,妖怪也就开始被描绘成了戴着面具的人。 “在缅甸,它们(妖怪)有人的身体,人的皮肤,头上还戴着面具,”比默说,“但是在泰国,妖怪的身体就是妖怪,不像人类,也不戴面具。” 缅甸对于泰国罗摩衍那艺术的再创造还不止于此。 在缅甸佛教故事绘画中,那些戴着面具的妖怪最后皈依佛祖时,有这样一幕:妖怪头上的面具升起,露出一张正常人类的面孔。因为缅甸人认为面具是妖怪的一部分,也就是恶的象征,所以这样的转变过程代表着“妖怪的恶被度化,佛教徒的善被彰显”,他说。但是,在泰国绘画中,这些妖怪并没有面具,所以关于皈依的描绘也仅仅是妖怪向佛祖行礼跪拜,以表虔诚向佛之心。 随着时间的流逝,罗摩衍那艺术在缅甸已经渐渐走出了大众视野。“1980年代,缅甸政府曾经试图重新振兴罗摩衍那艺术,”比默说,“但是一百多年前那样的盛况已经一去不复返了。” 然而,渐渐遗失不仅仅是缅甸罗摩衍那艺术。他说,只是因为艺术家有作品流传于世,所以后人得以知晓整个演变过程,但是那些战俘对于文化所带来的其他影响,却都已经无从考证了。 本文系腾讯文化【哈佛书简】独家稿件,转载请注明来源。各司其职的战俘们

▲在哈佛大学亚洲中心,美国科尔比学院历史学副教授布赖斯·比默(右)向听众展示缅甸和泰国罗摩衍那文化的相似之处与历史原因。照片拍摄:赵玮雯泰国罗摩衍那:再造缅甸艺术

从泰国舞蹈中获得灵感的缅甸罗摩衍那绘画

▲左图:泰国寺庙绘画中的大城王朝风格妖怪形象。右图:十八世纪后半期缅甸木雕艺术中的妖怪形象。图片来源:布赖斯·比默

腾讯思享会 2015-08-23 08:48:05

評論集

暫無評論。

稱謂:

内容:

返回列表