|

相關閱讀 |

生态环境视角:被错失的中国史学重点

|

>>> 探索博大精妙的傳統文明 >>> | 簡體 傳統 |

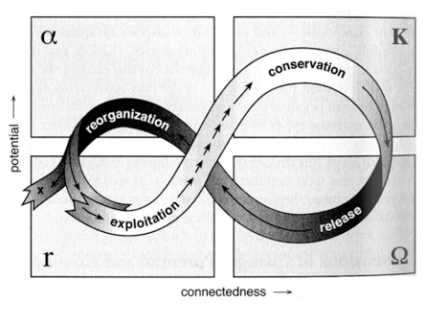

撰文:郝瑞(Stevan Harrell) 翻译:刘博宇 《东方历史评论》微信公号:ohistory 本文选自即将出刊的《东方历史评论(环境史专辑)》 似乎在某个地方,一个伟大的立法者在石板上刻下神谕,把水循环、滥伐森林、动物种群和土壤养分循环交给科学,而历史则必须局限于关税、外交、工会斗争、种族和性别问题。科学家应该研究自然,他们甚至有一本期刊在题目中宣扬这一事实。 另一方面,历史则负责人、社会与文化。 ——唐纳德·沃斯特,《重返两种文化:环境史与环境科学》 中国史学界是怎样错失一个重点的 1999年十月,一群中国的知识分子和社会批评家在海南南山举办了一场关于生态与文学的会议,主题是发展主义与中国的环境危机。十人签署的会议报告发表在《天涯》杂志上,其中探讨了一些他们认为危险且误导人的“常识”。这些所谓的“常识”包括:环境破坏是发展和生活水平的提高所带来的必然副产品;经济发展过程中环境必先恶化才能改善(对于”环境库兹涅茨曲线“的一种解读);还有,中国现在的环境问题,完全是之前社会主义时期的发展模式中错误政策的结果。对于这些“常识”的讨论和驳斥对于现在那些专治发展、环境、地球系统、气候变化(在报告中没有被提及)各个领域的专家来说,显得有点不疼不痒。但在当时,对于大部分中国学者来说,这样的讨论是十分新鲜的。 一群知名的中国知识分子举办了这次研讨会,并且尝试消除斯诺(C. P. Snow)提到的文艺与科学的隔阂,这并不太让人惊讶。真正让人惊讶的是,他们尝试的工作,对于绝大多数中国的知识分子和历史、社会学者来说,仍然显得遥远而陌生。尽管中国的环境已经遇到了危机,发展主义的政策已经导致了可再生资源的污染和不可再生资源的枯竭,很少有学者尝试去弥合沃斯特在本文开篇所引的警句中提到的,科学和历史的鸿沟。鲜有学者在研究中并重科学与历史,结合两者的最新成果,来告诉我们是什么导致了今天的重重环境危机,然后告诉我们,在今后的几十年中,如果我们能为环境改善做出哪怕是一点点工作的话,到底努力的方向在哪里。这样,即便我们的努力是徒劳的,起码,用一句加州大学的饮酒歌,我们“至少知道为什么”。 这篇文章通过一系列努力来联结“两种文化”中的概念和成果,试图开启一场关于我们研究的历程和出路的对话。我的步骤如下。首先,我考查在二十世纪,尤其在中华人民共和国时期,那些鼓吹发展至上的意识形态是如何忽略关于环境、生态、地球系统和资源的可持续利用的话题的。在中文和英文世界中,对近代中国史的霸权主义描述模糊或抹杀了在过去几十年中一直持续的生态系统进程。那些被强调的事件和由此划分的历史分期,让我们无法了解下层的、基础的、系统的历史进程。 接下来,我会考查一些生态学和社会系统学提供的理念和理论工具。将这些工具结合起来,可以帮我们建立新的关于中国历史的叙事。它不会用自然史替代社会史,而是把不同模型整合在一起,以此来解释在我们要研究的时期到底发生了什么。 第三,我会兼用这些不同的理论概念来分析几个不同时空间维度下的环境和生态系统现象。在分析的过程中,我会着重地球系统和世界系统的分析模型(Hornborg和Crumley等等),还有那些在各个时期指导各个系统里不同角色的各异的意识形态或环境伦理。某种意义上,这里用两种方式分析生态系统和社会经济体系。第一,这里把互相影响的系统当作我自己的描述和分析的对象。第二,因为系统塑造并制约其中那些角色的行为,这里还把它们当作各个系统中角色所持有的观念。在这部分,我会引三个初步的例子,包括,在最大尺度下,大跃进的全国性影响,在区域尺度下,华北的食物和水资源,和在一个小尺度下,四川盐源县白乌溪上游我自己实地研究过的滥砍滥伐现象。 二十世纪中国历史的霸权主义叙述 中国当代史这一研究领域有大量的主题专着,还有在八十年代后开始流行的个人口述历史作品。这些口述历史大部分都讲的是共产党党员中的精英和党外知识分子中的精英所承受的磨难。这些历史和个人叙述最突出的特点,是它们都强调文革对塑造这个国家和讲述者人生的重要性。一个粗略的例子是,在我工作的华盛顿大学,如果利用图书馆检索系统,查中文的“文化大革命”和“文革”分别有29个和20个结果,检索英文的“cultural revolution”有459个结果。但检索中文的“大跃进”只有两个结果,检索英文的“Great Leap Forward”有28个结果,这其中还有很多是隐喻和讽刺意义的。1958年到1960年在社会、工业、和农业上发生的事件可能标志着中国历史上生态和社会系统最大的转折点,但是其研究成果,起码从数量上看,却远不如对于文革的研究。 中国知识分子中间出现了一种对所谓“十七年时期”的集体怀念。1949年共产党取得胜利,建立了中华人民共和国,给整个国家和人民带来了和平,以及对于繁荣的愿景。到了1966年,一切都乱套了,读书人被发派去体力劳动,在十年的时间里,我们一下子落后了五十年。根据这种怀旧的叙述,在1949到1966年这十七年中,艺术自由有一定保障,社会主义建设快速进行,大学得到发展,很多流行病被消灭,人们在每个社区都建立了学校,最重要的是,除了少数顽固不化的阶级敌人,所有人都对革命和社会主义建设充满了忠诚和热情。不过现在想来,当时已有一些文革的征兆:打击反革命者的运动,对某些直言不讳的声音肆意的迫害,特别是反右运动中囚禁迫害了很多知识分子。不过这些都被看做是十八年后那一恐怖事件微妙的暗示。事实上,很多自传都以某人或某人的父亲在反右运动中被捕为开头。 根据这种霸权主义的历史叙述,在那之后,即是世界末日。文化大革命代表的是一切的颠倒。知识分子被下放劳动,城里人被送到农村,学生迫害老师,红卫兵审判党内权威,经济发展进入歧途,礼仪礼貌被野蛮替代。十年浩劫是经济发展上失落的十年,是中国与外界隔绝的十年,在这十年中,好心好意的社会主义变成它自己噩梦般的讽刺,毛主席的七分功劳给本来混乱的国家带来了秩序和发展,但在这里表现出他的三分过错,然后整个国家都天翻地覆。据戴维斯的分析,用中文写作并发表在中国的文革个人回忆,与用英文写作并发表在别处的回忆有些不同。本土叙述侧重于讲述毛泽东和他身边的革命领袖如何变得越来越偏执而不切实际,他对知识分子施加了可怖而全非必要的折磨,还有在文革之后的岁月中,那段经历如何影响了他们个人的命运浮沉。英文的记事则着重于年轻的狂热,随后理想的幻灭,还有他们最终实现了移民、婚姻、并着书立说这一美国梦式的胜利。有些时候,这些英文作品也对马克思列宁主义运动做整体上的、含蓄的批评,但所论不仅仅限于那失落的十年中发生的最疯狂极端的例子。 在之后的故事里,文革这场全国的噩梦结束了,随之开始的是改革开放。中国重新变得理智,审视过去的错误,然后把过去的放下,开始迎头赶上。一切都变好了,从无产阶级文学到伤痕文学还有纯文学,从集体化的农业到乡村企业,从粉刷满标语的墙壁、棋布的单位大院、还有戒备森严的大门,到高楼大厦、闪亮的玻璃幕墙和大堂那高高的天花板,从男女通用的服饰到时尚,从隐匿的性爱到对性爱的标榜,从各地的封闭到千万的内部移民,从闭门锁关的国家到对美国千亿级美元的贸易顺差,从为人民服务的文艺到中国导演被当作电影界仅存的创造力,中国焕然一新。尽管改革开放时期已经比“十七年”时期和文革加起来还要长(后毛时代的时间已经比毛时代更久),今天在人们谈论历史和文化时,谈论的仍然是从文革的阴影走出来。当然,也有一些需要警惕的现状。城乡差距,乡村的空巢化(spectralized),沿海地区与内陆地区发展不均,犯罪率上升,还有官员的腐败。海外则对中国重新崛起的威胁议论纷纷,学术着作里通常还提及美国和欧洲的衰落,东亚重新成为世界中心。当然还有老生常谈的民主问题,或者换一种说法,缺乏民主带来的问题。 最后才轮到环境。除了汇集南山的那些知识分子之外,公开批评中国环境的,还有国外的社会和环境学家,境外来的游客,和那些末日预言家,他们认为中国在过去二十年间延续的,接近百分之十的经济增长,会给中国的资源甚至全球生态圈带来前所未有的损害。日渐改善的中国环境法律和监管机构也开始谴责恣意的经济发展对中国环境的破坏。不管出路何在,我们已经认识到了环境所面临的危机。 但在这里,我要提出当今环境研究的两个障碍,这两个障碍让我们无法更进一步,理解我们为什么到了今天的地步,和我们应该做些什么。第一个障碍是环境界对话中人文社科与自然科学的隔阂,这种隔阂在关于中国环境的对话中尤其明显。例如,易明(Elizabeth Economy)那本有着绝妙标题且广为流传的《一江黑水》一书,其内容完全是政策,里面的科学部分就像是给恐惧数学、但爱读报并爱发言的热心群众写的。诸如斯密尔(Václav Smil)中国的环境危机这样探讨了环境的科学问题的书,尽管在中国研究的学者圈里颇受欢迎,却完全不受大众的关注。 第二个障碍是中华人民共和国历史,或者说现代中国历史整体上的历史分期。历史上的政策周期、或是政治上那些所谓“好”时代和“坏”时代,跟中国生态环境的历史关系甚微。像我在本文第三部分所展示的那样 ,中国的生态系统及其子系统的循环周期,与塑造和划分了霸权主义历史叙事的世俗政治政策周期并不一致。事实上,正如南山研讨会上的批评者认识到的,在霸权主义话语体系下在罪大恶极的文化大革命,对于生态系统和资源的影响,既不好也不坏。如他们所说,无论把现今的环境状况怪罪在文革头上,或是刚建国时期,或者文革之后的时期,都没有抓住重点。但同时,他们把所有问题都归咎于发展主义,虽然在大体方向上不错,却也太过简单。他们的看法是:前现代和现代意识形态(不论姓资姓社)不同,一个节约资源保护环境,另一个发展至上,在提高个人收入的神圣借口下,不惜牺牲可再生,可持续的资源,还有整个系统的健康。这种明确的二元对立总是令人心潮澎湃,但太过粗鲁。前现代时期的中国有很多不同的意识形态,有些比另一些更有利于维持中长期生态平衡。而且如伊懋可多次强调的,尽管有些地方习俗有益于尤金·安德森( Eugene Anderson)巧妙概括的“每日环保”,中国历史长期的宏观趋势是,行政和军事不断攫取更多资源,加之不应忽视的马尔萨斯人口压力,这些都对中国的环境产生了严重威胁,并造成多种资源的退化。这样的问题远在发展主义出现之前就存在了。最后,发展主义也有不同的类型。在二十世纪五十年代和六十年代早期占主导的地位的斯大林模式对环境破坏巨大,而大跃进时期的发展主义和改革开放时期国际化的类资本主义发展模式对环境造成了不同的破坏,尽管从程度上来说,都是灾难性的。这些不同的发展主义意识形态在不同尺度下以不同方式与地方文化习俗产生了冲突。这使得环境事件的时间尺度和发展,不易被划分到霸权主义叙事中各个历史时期中去。如果我们从整个社会生态系统的角度,而不是通过狭隘的阶级政治史观看问题,我们可能获得一个关于中国历史的更普遍而且更切实际的了解。 就生态系统而言(其模型在后文有更详细的解释),宋代之后的中国历史长循环中,出现了资源及资源开发的不稳定的平衡,最后,到了1800年左右,整个系统进入了一个脆弱的境地,各地的子系统没有了富余度和多样性,从而丧失对抗灾变的应力。因此,当太平天国战争、北洋军阀时代还有抗日战争这些政治社会的重大事件引发大规模的扰动的时候,系统很难恢复到之前的平衡。之后的大跃进把整个系统和其子系统都带入了一个剧烈的生态危机,而且在中长期使整个生态系统的性质发生了翻天覆地的根本性的变化。经历了1960年代早期的恢复,文革和改革开放时期发生的事件又构成了对系统的一系列不同程度的震荡。虽未造成系统性的影响,它们对后大跃进时期系统的恢复力是个考验,就像前大跃进时期的系统为19世纪和20世纪初的事件所考验一样。 在我看来,二十世纪中国历史如此看重文革,而不是其之前和之后发生的大部分事件,其原因要归结到历史的书写者,无论是那些成功的美国公民写的各式各样的诸如《鸿》(张戎,1991)、《红杜鹃》(闵安琪,1995)、《吃蜘蛛的人》(杨瑞,1997)、或甚至是《红幕后的洋人》(李敦白,贝内特1993)一类的书,还是教育部为中国的新一代准备的五颜六色的历史入门图画书。这些历史的书写者们早已远离了基层的中国,即便他们曾在1969年到1976年间到过那些地方。更接地气的人看问题就会有所不同,从高默波的《高家村》一书中就可见一斑。这不是否认知识分子和其他人在文革中遭受的真实的磨难。问题是这是否是事情的全部。其它惨剧仍萦绕于历史学的想象中。整体来讲,中国史是由知识分子所写,其内容或是关于知识分子的,或是他们想象中的这片土地上的人民的。到今天,那些面朝黄土背朝天的下层人民仍不为人所聆听,当然我也并未打算为他们代言。我想做的,是用历史和科学充实南山的学人们所提出的理念。 社会生态系统,社会系统模型,和生态系统模型 从生态角度分析中国近代史,呼吁是一回事,实践就是另外一回事了,而且实践要复杂的多。在这部分,我会从这个领域浩瀚的概念和理论中,挑选一些可能对实证分析有帮助的,介绍这些概念和理论的发展。 “复杂人类生态系统”这个概念作为更普遍的“复杂适应系统”的子集演化而来。托马斯·阿贝尔(Thomas Abel)仿照西蒙·列维(Simon Levin)等人将前者简要概括为:“物质和能量的自组织系统,在空间中有多种尺度,在时间上被局限,并展现出包括脉动、溃散、循环、和混乱的复杂动态。作为生态系统,他们是采集并利用能量和物质的空间实体,依来自不同尺度的信息组织而成。作为复杂系统,他们是具有能量属性的自组织现象。作为‘人类生态系统’,他们被自己所掌控的物质资产、社会组织、和文化模式所支配。” 在检视复杂人类系统之时,我们就开始弥合两种文化的缝隙了。我们看到社会理论和生态理论之间的相似和相互影响之处。社会科学这边,我们有施坚雅及其学生们发扬光大的中心地理论和核心—边缘理论一类的模型,还有因被沃勒斯坦和弗兰克及他们的无数信徒使用而闻名的各式各样的世界系统理论。这两套理论交叉之处产生的最重要的空间概念有三:第一,人类系统是层层嵌套的,不同层级相互影响,就如同市集及其腹地组成的环环相扣的六角网格(译注:指中心地理论)。第二,任何系统或子系统,不论在系统层级中位置如何,都有核心和边缘,核心处和边缘处的子系统之间,就人员、物资、和信息的交换来讲,无论何种的互动都是不对称的。第三,层叠系统的等级结构依所交换之物种类而不同,施坚雅讨论晚期帝制中国重叠但不同的市场和管理等级结构时已有例举。 从生态角度讲,嵌套、核心-边缘、和一层一层的系统中功能不同的模块,这些社会系统的概念在生态方面都有较为直接的对应。例如,研究流域生态系统时,嵌套和核心-边缘系统的概念都很有用。每个流域系统都有上游子系统注入,反过来也是除最高级外所有流域系统的子系统。而且因为水是往下流的,流域的上游下游部分本身就有能量、水、营养、和有机体交换的不对称关系。但如果我们对照系统内区块的结构看生态系统内流域系统的结构,就会发现他们并不是完全对应,就像各地的市场体系与行政等级并不完全一致。事实上,施坚雅不仅在他的区域系统分析中把生态系统的概念当作比喻或背景偶然提及,他的中国空间模型的十个宏观区域和大多数勾勒出的子区域一开始都基于水流域结构,尽管进一步的分析表明,有时候,在塑造市场及其周边地区人力、讯息、和货物交换中,商道和行政影响上压过了严格地形上的因素。当然,这反过来又印证了一个观点,不同的功能性等级的构造不同,这次把对比的系统范围扩大,社会理论和自然科学理论勾勒的系统都被囊括其中。 复杂人类生态系统的空间部分,单独来看很简单。但是没有静止的系统。社会经济系统和生态系统都时刻在变化,而且不仅因为我们面对历史,而且因为我们面对现实,我们更要考虑系统在不同时间长度内如何脉动、演化、改变、蜕变。任何系统,在任何空间尺度下,针对其内在韵律或外部的干扰,都会在不同的时间通过不同的方式做出改变。一个使任意空间模型具有实际的、实时的运动的方式,是依次考虑下列概念:循环,发生,干扰,可预测性,意外,可持续性,和回复能力。从这些特性的角度考察任意一个系统,并观察不同角色在系统内外的行为是如何利用或忽视了这些性质的,我们就能对20世纪中叶以来中国的历史进程有一个更细致的认识。 循环 每个系统的周期时间长度都不同。农业生态系统中,阳光、营养、和水流动的方向和速率以一年为周期而变化。直接日照和通过空气与水传导过来的光能的变化,和各物种生长、成熟、繁殖、消亡的遗传倾向合力促成了这种循环。与之相似,预算、税收、和支出也遵循一个财年的周期循环。但正如我们可以轻易观察到的那样,周期与周期的峰值并不相同。北太平洋的水温不仅有每年的峰谷,峰谷的高低更有以十年为周期的波动,而这些又进而影响在经济上和生态上都很重要的鱼群的分布。同样,每年美国联邦政府和地方政府的立法和行政活动都受更长的四年一度的选举周期影响,可能还有两党轮流的主导地位,其周期在不同尺度下不同。反过来,这些又被叠加在两党崛起的周期上,这种周期变化莫测,约为数十年,有点像太平洋水温的数十年为周期的波动,但估计没什么因果关系。在更大的尺度下,还有气候变化的周期,其尺度大致在从中世纪(约800-1300)的顶点到1550-1850年间的小冰期的级别上。 近年来,C.S. 霍林和他的拥护者们的工作提出了一种循环的特殊形式,被称为自适应循环,可能对各种生态和社会系统都适用。如下图所示: 它包括两个环和四个状态。前面的环是发展,包括状态“r”,也就是“开采”, 此时系统在组织资源并在内部构建更复杂的结构和子系统。最终,在一种类似逻辑斯蒂增长模型(Logisitic Model)中拐点的转变过程中(逻辑斯蒂模型其实也可以当作自适应循环这个阶段的另一种建模方式),系统的复杂结构,与伴随着的对资源流动更僵硬的固定,使系统进入“k”阶段,“维持”。此时系统需要内部和外部的所有能量来维持自身,这使系统僵硬失去韧性(见下)。系统失去自我修复能力,越来越不能抵挡大的扰动,一旦冲击过强,就会进入后面的环,转变甚至一下子崩溃进入快速毁灭释放期,最后只能重组成为通常略有不同的形式。 涌现 涌现是从尺度上和时间上两方面来讲的,两个方面都从生态系统或是其它循环的开采期中一个重要的过程中产生。即,任何系统都有一些特性,这些特性是在更高阶层的,并非下层过程的简单叠加,也无法被它们完全解释。涌现的现象与还原主义水火不容,并认为,举个例子说,活体系统(细胞、组织、器官、生态系统)的特性,即使我们完全了解构成它们的原子和分子的物理化学属性,也是无法被预料的。活体系统的这些特性在历史上从生命、物种、和涉及不同物种间互动的生态系统的演变中涌现。国家的运作体现了社会科学中的这一规律,它从原始国家形成的历史进程中涌现,无法从在国家中居住的人的心理或生理特征,或是作为国家原型的村庄、部落、或酋帮处预料到。 换句话说,系统在生态系统循环的开端进行自组织或重组时,前所未有的特性会涌现出来。回到四维时空连续体的三个空间维度,这意味着更高层次的人类自适应生态系统具备其下属的低层系统没有的特性。比如,一个生态系统内部不同部分间(森林,草原,农田,湿地)的交换与其中的任意一个相对均匀的部分内部的交换不同。从社会政治的角度讲,中国的环保部门始于中央决策,这是出于国家层面上的领导人和知识分子的感知,他们观察到了各地生态系统间的互相影响。 涌现对周期循环研究的意义是,循环的运作过程中会产生偏差,系统内部反馈不全是负反馈,而且系统在没有外界干扰的情况下也会因内部的运作中涌现的内部机制而改变。我们再一次看到了与黑格尔-马克思辩证法中综合这个概念的相似之处——新的东西从正论反论的交互作用中产生。 扰动 当然,没有一个系统完全演变自其内部进程,即使那些涌现出来的也不是。因为所有系统都是更大的系统的一部分,它们都会对外界变化作出反应。即使是生物圈,也要对太阳辐射和太阳黑子的变化周期作出反应。我们称外界的影响为扰动。 任何大的扰动都会打乱或改变一个生态系统自适应循环的进程。一次自然灾害,或者一支入侵的军队——我很喜欢中文中“灾害”这个词,它把自然的和人为的事件都归结成了一类——可能导致一个文明或大的城邦的毁灭——就像有人推断旱灾毁灭了古典玛雅文明,或是一战使得三个帝国崩溃——或者只是一个局部的社会生态系统,就像卡特里娜飓风在新奥尔良所造成的那样。尽管系统在“开采”期被认为是最稳定的,如果扰动足够大,循环在这时就可能被破坏夭折,进入后面的循环。 不过,在我们的分析中,最诡秘的还是中度干扰假说,它自1970年代以来就被应用于生态系统动态分析中。中等程度的扰动,最经典的例子是美国西部森林生态系统中间歇性的大火,实际上有助于生态多样性和系统的长期恢复力。从更广的角度讲,这对后现代的“深度生态学”或“生态法西斯主义”的观念,即人类永远对生态系统有害,提出了质疑。人类管理的生态系统可以比同一地区未被人类干扰的生态系统更具生物多样性,这已是定论。这表明对系统一定量的人类管理可能促进长期的稳定和恢复力。从霍林的自适应循环来看,这可以被视为,通过干预系统循环的前面的回路,减缓否则无法避免的向脆弱的保护期的转变。这个发现在我们研究一个像中国这样有着人类长期的密集开发利用的疆域时,显得尤为重要。 可预测性 对于自适应人类生态系统这个复杂系统,最重要的是要记住它是复杂系统;它涉及大量的输入(能量,水,营养,政策,价格)和角色(个人,物种,区块,子系统,机构)。在我们目前的知识水平和计算能力下,从数学上模拟这样一个系统是不可能的。我们不仅要做任何建模过程中都有的简化,还要面对一个现实,即甚至通过一个很复杂精致的模型来预测模型中一些最重要的变量未来的行为或取值都是不可能的。这在一些管理渔业这样的生态系统的实验中已经被不断证明了,这样的实验从复杂度上看还比较简单,因为管理的目标仅仅是最大化单独一个变量(产量),更不用说是更多变量和目标的系统了。最近有两个批评者甚至把环境管理建模说成无非是“没用的算术游戏”,因其对社会生态系统中一揽子变量如此的过度简化,以至于永远不可能考虑足够的因素并作出可靠的预测。 从这类预测和管理上的失败经验中,产生了“二流科学”的概念,其意为系统建模和预测的作用不在于确定的预言系统甚至在不远的将来的状态,而是为系统的重要变量设立可能的范围,或是臆造系统未来状态的可能情形。 避开最大可持续渔获量这类单变量模型,类似于否定极端现代主义的社会工程学模型—从建筑上的水晶宫到包豪斯主义,从政治上看,很多乌托邦社会和单变量的模型就很类似。有观点认为,这些社会工程学之所以失败,是因为施政者考虑到的因素总是太少,而有其他太多可能出错的东西,所以他们计划中的结果难以实现。另一个思考这个问题的角度是,中国革命的自适应循环的“r”阶段“开发”期非同寻常的短(对于空间上尺度如此广且又复杂的系统来说),其原因是它的结构把能量和人力整合并锁定的如此之紧,以系统至于迅速进入脆弱的巩固期,并很快变得对冲击极其敏感。 意外(Surprise) 因为人类生态系统是如此复杂而不确定,有些变化是任何模型都无法预料到的。无论我们为突发情况做出多少预先的考虑,仍然会有一些情况是我们无法预料的,对于这些情况,兰斯·刚德森(Lance Gunderson)称之为“生态意外”。飓风卡特里娜就是这样一场生态意外。尽管我们拥有十分精密的气候模型、堤坝的强度模型和风暴模型,无人预测到这样一场巨大的风暴 – 更不用说是气候、社会和政治因素的共同作用下,飓风之后发生的种种事件了。第一次世界大战的爆发也是这样一种意外:当时欧洲人普遍感到一个和平、繁荣和和谐的新时代就要来了。并非所有的重大的生态变化都属于“生态意外”,有些仅仅是生态循环中,进入保存这个环节时,任何大的扰动都会使得系统的状态发生重大的改变,这些就并非是意外。不过,因为系统本身有不可预测性,意外总会发生。 概念讨论的小结 我尚不成熟的看法是,一个文化或政权在思考如何管理其生态环境时,如果倾向于考虑生态环境中期(medium-term)的可持续性、抵抗力、多样性和富余,那么这样的文化和政权在大的生态变动面前,一般所承受的损失会比较小,这样的文化和政权也能够存在更长的时间;相反,如果一个文化和政权的思考或是意识形态忽略甚至压制这些概念的话,那么生态变动带来的人的灾难会更大。人类学者和生态学者已经开始收集被他们称作是TEK(传统环境生态知识)这样系统的例子。在这样的系统里,人们对于可持续的资源的使用和维持生态系统的抵抗力有一定的认识,这些认识和更加现代和科学的认识是很相似的。当然,这些传统知识和现代的看法有一点重要的不同,这样的不同使得两种思考中很多形式上和实质的特点都呈现出不同。这个不同就是,现代的看法认为,这个世界,或是任何的人类生态系统,都可以被重新创造,重新设计,重新开发,以使得这个系统的某一个重要变量最大化。这个变量,可以是大跃进时期的钢铁产量,文革时期的亩产量,或者是那些综合的量度 – 比如工业产量,个人收入。这种现代的发展主义意识形态统治了斯大林式的社会主义,这类的意识形态,认为社会组织的系统可以被简化为阶级斗争,认为生产系统可以被简化为工业产出,并且认为这些系统都可以量化。现代的发展主义意识形态不仅仅把旧的系统看做是对于人类幸福的阻碍,是统治阶级的自私和贪婪的结果,更重要的是,现代的意识形态认为旧的系统是建立在民俗(folk)的知识和信仰之上的,这些民俗的知识没能吸收科学的成果,因此也就是低下的。 从某种意义上来说,20世纪这些社会实验的失败是霍林所谓的“一流科学”的失败,即通过操控少数的变量,管理和控制整个世界的简化的努力。有些讽刺的是,我和我的同事们 – 我们都相信、实践科学 – 正在进行的工作是减弱简单化的“科学”给这个世界带来的伤害。 作为结语的一些个人思考 西方的历史学家,政治学者,中国的公共知识分子,还有那些跨文化的环境学者,这群研究中国的人们似乎在过去的十五年内才开始关注中国与环境这一问题。亡羊补牢,未为晚也。但是,我感觉他们看待环境,只是把它当作一系列需要关注并亟须解决的问题,而非把环境当作一个崭新的视角,用来系统的解释中国演变至今的过程和启示。中国政府和各国的环境评论家都在孜孜不倦的关注这些问题和它们的短期解决方案。中国的官员、学者、和一些非政府组织也都积极地参与这方面的国际合作。这些当然都值得赞扬。但除了少数系统性思考问题的人(比如 伊懋可和斯密尔),他们仍需把他们所掌握事实和数据放到一个生态系统的理论框架内,才能展示所有事情是如何联系在一起的。我在这篇文章里已经做了一些案例上的尝试,或许它们今后会被吸收到一个更全面系统的理论框架中。 不过同时,就像生态学对生态本身的意义那样,在这里,对中国研究的群体,我有一个更宏大的目标。我期望为如何理解中国近来的历史和当今的困境开启一个新的对话。我认为在大多数学术着作中,生态变化的影响都被低估了。即便是杨大利的《中国的灾难与改革》一书(书中关于大跃进的观点跟我一致),其索引中也没有类似”森林“,”生态“,或”灌溉“的条目。 但显然正是因为大跃进带来的生态系统变化,因为它引发了自适应周期的反向动力,才会有三千万人死于饥荒,水土流失和滥伐森林才会在如此多的地方出现,中国才会损失比以前多得多的物种多样性。而正是因为这些生态系统的变化和它们的次生影响,如饥饿、当地集体组织和官僚体系的解体,中国才会走上改革之路,文革中也才没有尝试类似规模的变革。 至于文革,我淡化了它的生态影响。但实际上文革也带来了很多生态系统变化,尤其是通过“以粮为纲”的粮食政策。该政策导致了三大砍伐中的第二次大砍伐,并引发了整个西南地区的陡坡发生毁灭性的水土流失,还有一些愚蠢的工程,例如夏竹丽(Judith Shapiro)描述过的滇池围湖造田工程。这些都是大跃进时期大规模改造环境政策的自然延伸,并持续到后毛时代的改革时期。 此外,我们在中国很多地区看到的,无论是从华北平原这个大尺度的例子,还是从小得多的白乌溪河谷这个例子,在大跃进的剧烈变动之后,整个生态系统进入一个持续性压过断裂的时期。追求高产而不顾其它系统影响的政策从六十年代初期,文革,一直延续到了1990年。在政策层面上,中国从发展主义的无节制的开发和资源破坏,转向关注资源可持续发展和生态系统的恢复力,这个过程发生在整个九十年代。七十年代末期八十年代初期的改革开始时期并没有发生这样的转变。从1957年到1990年代中期,政策基本上在说:“去他妈的生态和可持续,我们要的是先富起来。”政策层面的关注自90年代中期起逐渐加强,但实施一直落在后面。这个现象更多的与社会经济体系而不是生态系统本身有关,但它展示了两者的紧密联系。 我不认为中国注定会成为一个充满了有毒空气和人造食品的国度。我认为明智的预防和调适举措,不论是为了应对全球的气候变化,还是为了应对持续的工业化和发展,可以使中国从现状逐渐转变到一个可以为全体居民提供合理生活质量的生态稳态。但这要求我们不仅为了生态系统本身而了解它,还要重视生态系统对社会、政治、和经济体制正常运转的作用。中国,或者其它国家能否做到这点,我们只能拭目以待。但目前我们必须采取的第一步,是要理解这个现象,还有那些用来描述它的语言和概念。

东方历史评论 2015-08-23 08:45:51

評論集

暫無評論。

稱謂:

内容:

返回列表