|

相關閱讀 |

即使在死后,我也能继续写作 杜拉斯

|

>>> 古風悠悠—傳統政治與精神文明 >>> | 簡體 傳統 |

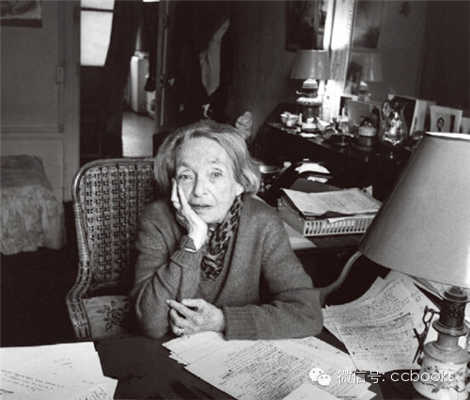

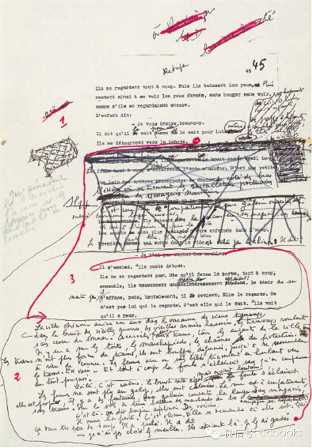

L’ÉCRITURE, MODE D ’EMPLOI 写作指南 她还在写,一直在写。墨水从她的指间流出。扬再度激发了她的想象,她剥夺了他的身份,替他决定一切。继印度支那系列和印度系列之后,她开始写大西洋系列,尽管扬并不情愿,但还是成了她的主人公。正如在生命暮年创作色情绘画的毕加索和路易丝·布儒瓦一样,杜拉斯在写一本色情书。她对性的欲望并没有因此消失。描绘女性欢愉的颂歌《乌发碧眼》便题献给了她的伴侣。在杜拉斯看来,写作与创造密不可分。她讨厌文学这个词,她不讲故事。“在杜拉斯看来,写作绝不是简单的文学实践,而是一种存在体验,这让人想起通灵诗人兰波的形象”,若埃尔·巴热-班冬(Jo.llë Pagés-Pindon)在《玛格丽特·杜拉斯,无限的写作》中这样分析道。在整个一生中,她创造了写作的神话,让母亲与大海合奏齐鸣,叫喊与写作并驾齐驱。她从不在任何事情上让步。她只听从内心的意愿。“她经常不想再写,经常想离开一切,离开文字和生命。但她没有这样做。她活着。她写作。她爱。爱一切。爱全世界。爱牡蛎,爱得疯狂,爱深夜沿着塞纳河散步,一直走到讷伊桥,然后回到圣母院”,扬·安德烈亚在《这份爱》中回忆道,此书在她去世三年后发表。 因此,写作是为了活下来。她写了《埃米莉·L.》,这是杜拉斯最后一位女主角,一个被酒精摧毁的女人,她爱诗歌,爱船长和诺曼底基依伯夫。杜拉斯所有的书,谈论的不都是她自己吗?杜拉斯又重新开始酗酒,她离不开特鲁维尔的阳光,离不开塞纳河的港湾。她什么都写,毫无顾忌。为什么不去采访进过三百五十六个球的足球明星米歇尔·普拉蒂尼,海地独裁者“娃娃医生”杜瓦利埃,新喀里多尼亚岛独立运动领导人让-玛利·吉巴欧?人们或许觉得她自命不凡,嘲笑她“玛格丽特·杜拉扯❶”的一面,或像帕特里克·朗博在小说《维尔吉妮Q》中那样模仿她。这样,人们便可以爱上她气若游丝的文字,领悟她的风格魅力,就连句法错误也变得新颖独特,并跟她一起理解作家的意义。 ▶玛格丽特· 杜拉斯在特鲁维尔的书桌。“我可以说想说的话,我永远也不会知道为何写作,又为何不写。”(《写作》) ▶“我不知道书是什么。没有人知道。 但如果有书,我们就会知道。”(《写作》) ▶“我在屋子里写作时,一切都在写作。写作无处不在。”(《写作》) ▶玛格丽特·杜拉斯在翁弗勒尔港的海堤上。“只要有车,我就能活下去。只要我能坐着车兜风,看看塞纳河、诺曼底,我就能活下去。” 1988年秋天,她的状况恶化。酒精又一次害了她。她的肺气肿频繁发作。在医院,她先是戴上了呼吸机,又接受了紧急手术。她处于人工昏迷状态,人们说她没救了。她的儿子让·马斯科洛拒绝切断设备电源:“如果妈妈死了,我也自杀”,他反复说道。他买来一台录音机,让她听音乐,救活了她。九个月后,玛格丽特走出了“难以忍受的昏迷”,醒了过来。奇迹般活下来这个想法并不让她反感。她比死亡更加强大!没有什么能摧毁她。那张布满细纹的脸似乎也舒展开来了。她回到了原来的样子,像年轻时那样美,那时克洛德·鲁瓦说她像中国小娃娃。爱俏的她用丝巾遮住气管套管,化上淡妆,裹上红披肩。她最开心的事,便是开着车,跟扬一起沿着塞纳河到郊区兜风。正如在杜拉斯的作品中那样,一切都是共通的,与波德莱尔的通感一样,塞纳河很快便有了恒河的样子。她写作,这是她的命运:“写作是唯一丰盈我的生活、令它无比喜悦的事。我写作。写作从未离我而去。”每一天都在上演同样的仪式。她洗漱,穿衣,梳妆。前提条件是,床要铺好。“我的卧室不是一张床,不论是在巴黎,在这里,还是在特鲁维尔。它是一扇窗子,一张桌子,用惯了很难找的牌子的黑墨水,还有一把椅子”,这个很少吐露自己写作仪式的人说道。她写了《夏雨》(1989年),之后是《来自中国北方的情人》(1991年)。在此期间,电影《情人》取得成功,由让-雅克·阿诺根据同名畅销书改编而来。 杜拉斯以高价将版权卖给了制片人克洛德·贝里。作为交换,她在1987年夏至1988年初参与了该书的改编,经常在拉斯帕伊大街的公爵鱼馆用餐。但一方面曾拍摄过《火之战》的导演要对故事进行重构,另一方面杜拉斯习惯了拍小制作的电影,两人的距离可谓是天壤之别。矛盾在所难免。作家感觉自己的作品被褫夺了。在与午夜出版社彻底决裂之后,她在伽利玛出版社出版了《来自中国北方的情人》,将这个故事再度据为己有。杜拉斯最后一次回归主题,追溯至永恒的印度支那之源:湄公河的渡轮,来自中国的富豪情人,恒河的女乞丐,安娜-玛丽·斯特雷特,亚洲的季风,永恒的小哥哥,罪恶的大哥,母亲—玛丽·多纳迪厄,以及可怜的小女孩,衣着奇怪不伦不类的孩子,穷人家的裙子,平檐男帽,镶有金丝的鞋子。“留给梦的时间太过短暂”,阿拉贡在《人就是这样活着的吗?》中这样说道,这首诗被谱了曲,由列奥·费雷演唱。 她还在与漫漫黑夜斗争,写了:《扬·安德烈亚·斯坦纳》,再次讲到了特鲁维尔的海鸥和灰眼睛的孩子;《写作》,讲述了年轻英国飞行员的故事;《这就是一切》,创作了一些玄奥的俳句。玛格丽特逝世于1996年3月3日,享年八十一岁。在巴黎蒙帕纳斯公墓,她安息在沙土色的墓穴里。当心,杜拉斯曾提醒我们: “即使在死后,我也能继续写作。” ▶《来自中国北方的情人》(伽利玛出版社,1991)的打字注释文稿。 ▶玛格丽特·杜拉斯在黑岩旅馆,1990年。 扬·安德烈亚:“您想好下一本书的书名了吗?” 玛格丽特·杜拉斯:“想好了,待消失的书。” (《这就是一切》) ❶ 帕特里克· 朗博将其小说《维尔吉妮Q》署名为“玛格丽特· 杜拉扯”。杜拉扯(Duraille)一词在法语中意为“难缠的,难以处理的”,在此讽刺杜拉斯。——译注 选自:《爱,谎言与写作:杜拉斯影像记》

楚尘文化 2015-08-23 08:38:31

評論集

暫無評論。

稱謂:

内容:

返回列表