|

相關閱讀 |

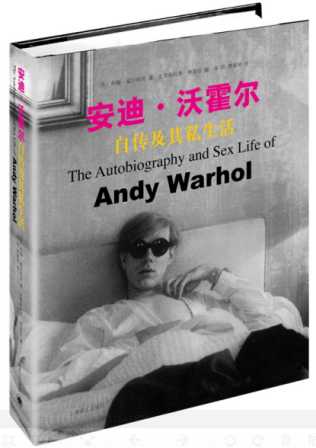

安迪·沃霍尔自传及其私生活

|

>>> 文章華國詩禮傳家—精彩書評選 >>> | 簡體 傳統 |

1991年,我在纽约第五大道路边集市的一个卖珍本书的书摊随意浏览时,无意间发现了一册非同寻常、引人瞩目的书——书名叫《安迪·沃霍尔自传及其私生活》。尽管这册不起眼的平装书里没有介绍、目录、索引、致谢或任何其他描述性的信息,但它却收录了无数页妙趣横生的访谈以及被访者的黑白照片。一般来说,书中唯一一页能够指明本书出处的就是扉页:上面写着全部采访由约翰·威尔科克完成,摄影申克-肯德,本书由那边风景有限公司于1971年出版。我迫切地想找出这些人的身份。不过,因特网搜索无济于事;仅有的两条结果只是在为数不多的图书馆藏书中有提到。 我想揭开约翰·威尔科克的庐山真面目以及他与安迪·沃霍尔之间的关系。在我读过的沃霍尔的传记中几乎都没有提到过此人,我搞不懂这些年来,威尔科克的这本书怎么会籍籍无名。很久之后,我偶然读到一篇1973年的文章,是一篇刊登在《纽约时报》上,大约四千五百字的篇幅,标题是《走近约翰·威尔科克——一个隐姓埋名的大人物》。我没开玩笑。尽管他是《纽约时报》的旅游专栏的记者,为《乡村之音》(也是他参与创办)写过五百五十篇专栏文章,他还是20世纪60年代许多重要的地下报刊的编辑,包括《另一个东村》,《洛杉矶自由新闻报》,以及《那边风景》,不过相对来说,他始终保持低调。 此书是自费出版,几乎未受到关注,如今已几近绝版。除了那些研究沃霍尔的学者或铁杆粉丝,威尔科克收录的这些充满启示性的访谈似乎无人知晓。查阅一些沃霍尔1987年去世后出版的传记,我发现有几本简单提到了威尔科克的名字,而且这本书只是出现在为数不多的文献索引中。显然,他与沃霍尔的主要历史关系是他们共同创办了《访问》(一本美国有关娱乐界的月刊,由安迪·沃霍尔等人于1963年创办。)杂志。这一重要情况解释了为何几本书中提到这位艺术家。然而,威尔科克并非唯一一个长期以来对沃霍尔感兴趣的人。这位偶像艺术家的生活和工作同样也吸引了我很多年。该书犹如一颗沧海遗珠,一直没有得到应有的关注度,找到此书后,我便萌生了重新出版此书的念头。 事实证明,重新出版一本已将近绝版四十年的图书远比我预料的有挑战性。我最初联系位于宾夕法尼亚州匹兹堡市的安迪·沃霍尔博物馆时,对方告知,他们没有约翰·威尔科克的最新消息,尽管他们的馆藏中有一册该书,可他们也不太了解具体情况。有迹象表明威尔科克可能返回了自己的出生地英格兰,但一番寻觅之后也是无果而终。 几个月后,我再度打电话给博物馆的麦特·弗尔比坎,这回倒是走运了。我首次电话联系之后的几个月,威尔科克偶然造访了博物馆,留下了联系方式。我打电话过去,告诉他我想将他的书出一个新版。他欣然同意了,不过拉威尔科克入伙只是刚个开头;我需要找到申克-肯德,取得所有精彩的肖像照片。 很幸运的是,我在曼哈顿的黄页中找到了一个名叫哈里·申克的人。此人正是摄影师本人,通过电话和邮件追踪后,我终于逮住了他。他答应在那周的晚些时候在市区的巴诺书店与我碰头。见面后,他向我解释了化名为申克-肯德的缘故。1957年时,他曾与亚诺什(珍)·肯德合作摄影,一直合作到1973年,他们所有的作品都冠以“申克-肯德”之名。最值得一提的是,申克-肯德与而伊夫·克莱因(伊夫·克莱因(1928—1962)被视为波普艺术最重要的代表人物之一,与沃霍尔、杜尚和博伊于斯一起,并称为20世纪后半叶对世界艺术贡献最大的四位艺术家。)合作拍摄了艺术界最出名的照片之一,1960年的照片——《跃向虚无》。申克-肯德还同克里斯托和珍妮-克劳德在60年代晚期至70年代早期合作,记录下了他们许多作品。在他们散伙后,申克继续在纽约艺术界打拼。作为一名热切的艺术世界记录者,他拍摄了一本名副其实的20世纪艺术家名人录,其中包括约瑟夫·博伊斯、梅尔塞·坎宁安、马塞尔·杜尚、罗伊·利希滕斯坦、皮特·蒙德里安、克拉斯·欧登伯格、罗伯特·劳申伯格、妮基·桑法勒,当然,还有安迪·沃霍尔。 详细讨论了该计划后,哈里得知我要重新出版该书,显得很高兴,他说愿意尝试为此收集一批原版照片。几周之后,我们在切尔西的一家咖啡店碰面,不可思议的是,他居然慷慨地给了我一盒一百零八张照片,其中大部分都未发表过,本书的大部分人物照皆来自这些照片中。随着时间的推移,我和哈里的关系日益密切,我们一起从上千张黑白照片中为本书挑选照片,这些照片都是他多年的珍藏。哈里是出了名的孤僻性格,通常,他会在深更半夜回复我的询问。他的回复经常是生动有趣、内容丰富、长达好几页的打印传真,上面记满了艺术界的奇闻轶事以及他对纽约生活的思索。 在收集本书中的其他作品时,我同样也是好运不断。经过深入挖掘后,我终于在西北大学发现了一份威尔科克完整访谈对象的名录,这些采访都有原始录音。作为一名资深的采访人、编辑和出版人,威尔科克明白,这些访谈的历史意义如同艺术史的文献一般。多年来,他把这些访谈视如珍宝,可最终还是连同一大批过期的《那边风景》一齐捐给了西北大学。 我计划前往伊利诺伊,去听一下录音带并审阅实际的手稿。由于我是三十多年来第一个听这些磁带的人,那泛黄的胶带纸早已布满裂纹、脆弱不堪,我亲手将它们剥开。我在那个图书馆里听磁带,一连坐了四天,而那些访谈则栩栩如生,跃然眼前。许多威尔科克采访的对象已经不在人世,包括马里奥·阿马亚、大卫·伯顿,利奥·卡斯蒂里、查尔斯·亨利·福特、亨利·戈尔德扎勒、弗雷德·休斯、妮可、罗尼·塔维尔、埃莉诺·沃德,以及巴迪·沃特沙夫特。听磁带不仅获得了一条连接过往历史的纽带,还让我获悉了每段未经编辑的访谈背后那隐藏的故事,也许在当时并不引人注意,但如今已是重见天日的宝藏。 开始编辑此书后,我意识到,作者和摄影师的照片应该摆在护封的勒口上。威尔科克为自己找了一张很棒的照片。1976年,威尔科克为《弗洛默旅游指南》工作,当时在希腊遭遇车祸,不得不承担医疗费用。一场义卖所得帮他支付了医疗费,《极乐》(创立于1974年的月刊,主要倡导宣传大麻的合法化。)杂志为此印刷了邀请函。沃霍尔凭借记忆,借助一张威尔科克的大头照,为他画了一幅素描。 一个冬天的傍晚,在久负盛名的切尔西酒店(纽约市的一家酒店,因众多的作家、哲学家、作曲家、歌手和电影艺术家曾经居住而闻名。)老式的大堂中,我拿到了后来出现在护封上的哈里·申克的照片。由于他不喜欢照相机对着他,这便是现存的为数不多的申克的照片之一。 正如威尔科克在这版书(其他人也在本书中反复强调)的介绍中所说,沃霍尔对他自己、他的艺术,几乎闭口不谈,更不用说他的性生活了。本书首度试图通过那些经历过“工厂”(1962年至1968年安迪·沃霍尔在纽约创建的工作室。)之人的回忆来填补这些空白。书中的访谈有详有略,生动有趣,引人深思,但总而言之都是精彩绝伦的。 对于这本具有启示意义、书名含混的书,也对于我这样一个自我标榜为沃霍尔粉丝的人来说,这都是一段漫长的旅程。天晓得,为什么我这样的人会像十几岁的少年一样迷上了沃霍尔这样的作家的作品。也许,在很多方面,是因为他的作品、甚至是他的人格——与一个特定的时代如此错综复杂地纠结在了一起,甚至超越了那个时代。最重要的是,这位艺术家开天辟地,在某种程度上重新定义了艺术。很显然,这种循环还在继续,沃霍尔不仅仅是一位知名的艺术家,更是一根文化标杆,一个不断进化地偶像。 多年来,许多从“工厂”出来的人都加入了无休止的出书行列,阐述了他们对沃霍尔的天赋以及其艺术的观点。《安迪·沃霍尔自传及其私生活》与众不同之处在于其中采访的对象既是沃霍尔塑造的人,同时也是塑造了沃霍尔的人,威尔科克提供给我们一个独一无二的视角,窥视这位举世闻名的艺术家的人生。 纽约州纽约市 2010年3月 大腕儿评安迪·沃霍尔 安迪·沃霍尔和约翰·威尔科克(1968) 约翰·威尔科克: (本书作者,曾经同安迪·沃霍尔一起创办了《访谈》杂志) 毒品是片场的必不可少的一部分,这似乎成了共识。不过,由于我从不沉溺于比烟草更带劲的东西,我倒没有感觉到这一点。不管怎样,他们从没有明显使用烈性毒品,我估摸着顶多就是兴奋剂和镇定剂。我依稀记得,有一天我递了一管大麻烟给安迪,他抽了一口,但我说不准,也有可能这是我想象出来的。 巴迪早已指点我该如何应对:“安迪从不向你解释他是什么人,他周围的人不需要被告知他是什么人,或者他们不需明说就能理解安迪是什么样的人。如果你问安迪,‘你想要什么?’(我在很多场合都问过),他会回答你‘好吧,你觉得呢?’之类的话。” 安迪本人始终是个谜,他一向友好,却从不多话。我很快得知,尽管他喜欢别人告诉他各种事情,但他却不愿,抑或是不能直接回答问题。他会用“嗯”和“哈”这样的词儿来搪塞,到最后就没有下文了。因此,出于谨慎,没人会提问,但要尽量弄明白情况。 可想而知,这导致了无数的对话不能发生在“工厂”。比方说,他为什么戴假发?“你长白头发时,”有一回他说,“你的一举一动都显得‘年轻’、‘活跃’,而非普通的有活力,仿佛你习得了一门新才艺。所以,我在二十三四岁时染了一头白发。”好吧,那为什么戴假发呢?我一直没敢这么问。我睁大双眼,闭紧嘴巴,试图靠自己找到答案。 马里奥·阿马亚: (1969年至1972年任多伦多安大略美术馆馆长) 安迪开始展示波普图片,也就是1961年、1962年左右。我大约是在1956年离开纽约、前往伦敦的,1960年、61年的时候回来的。那时,人们说,“噢,上帝啊,猜猜安迪正在做什么?现在他以伟大的艺术家自居,他正哄骗人家为他开一个展览”,接着就是一阵哄堂大笑。那是在埃莉诺·沃德的家中。所有人都认为这是个坎普式笑话,尤其是东区的那些基友。大家争相购买安迪·沃霍尔的汤罐系列画作,而大家都认为这是一个绝妙的笑话。 他是一个极端敏感的人,对整个社会、以及对那些在他身边正在更大程度上发生作用的事情敏感,我认为那时的氛围中有一种死亡的味道。也许他几乎是在潜意识中捕捉到了这种感觉、这种气味,以至于冥冥之中将他的选择引向那些主题。回过头来看,那些作品的确是有先见之明的。 大卫·伯顿: (知名艺术评论家,是20世纪60年代沃霍尔的知心好友,为许多重要艺术杂志撰稿,1966年至1971年间担任《生活》杂志的助理编辑。) 安迪坚持说自己是在娱乐圈中,他与艺术无缘;艺术很无聊,而娱乐圈却更加绚丽多彩、激动人心。不过,他也会厌烦娱乐圈的。最终,他会接手米高梅,横扫奥斯卡,届时又该如何?他一如既往还是那个平凡普通、无人疼爱的小男孩。 我第一次遇见他的那些老式的派对上,他总是平易近人,但他还是有种气场,只要他一到场便能掀起狂热。他第一次真正表现出孤僻是在他首次在斯泰布尔画廊开展览后的那个派对上,他倚墙而立,整个晚上几乎一言不发。其中部分原因是因为他被整个艺术界吓坏了。作为一名广告设计师,他相当有名,许多看了第一场展览的人带着后悔与怨言,来参加派对想看看他到底是怎样一个人。他的确想在艺术界出人头地,可那些人的闲言碎语吓坏了他,无论他们是否愿意与他交朋友。 利奥·卡斯蒂里: (最具影响力的艺术商之一,他拥护了波普运动的明星,其中包括沃霍尔) 总的来说,我想说是安迪的自由,他那对发生在周遭社会一切事的难以置信的敏感性,以及他那一流的、能够表现这一切的极端有效的美学方式。通常,具有如此逻辑主题性的画家都很不是好画家。就他而言,他的成就中社会学方法不会干扰美学价值,劳申伯格也有相似的成就。 他能协调一切敏感性。他总是压抑到极点,却从不过火。他做的一切都经过深思熟虑。有人会觉得他随便,但他是我见过的最认真的艺术家。 亨利·戈尔德扎勒: (曾任大都会艺术博物馆馆长,戈尔德扎勒将一个沉闷乏味的博物馆带入了二十世纪,给波普艺术贴上了合理性的标签。) 那是1963年、64年的样子。我打电话给安迪,他当时正在拍一部电影。我到了摄影棚,说:“你打算拍什么题材的电影?”他说,“打算拍你。”我问,“我该怎么做?”他说,“抽一支雪茄。”我随身带着一支大雪茄。要是没记错的话,我也吸食了点大麻,量不大。我问,“电影有多长?”他说,“一个半小时。”我又问,“我该怎么做?”“什么也不用做,就坐在那儿抽雪茄。”于是,我坐在长沙发边上整整四十五分钟,因为装胶片可能就需要这些时间。那是一台租来的摄影机,安迪是第一次连续拍摄四十五分钟,因此其本质更像是一部实验电影。我很慌,因为安迪没有站在摄影机后。他没说让我动。他拿出片盒,装好胶片,便自顾自去打了几个电话。期间他偶尔回来,向我挥手。这对我来说是一次神奇的经历,首先,因为一个半小时转瞬即逝。但当我看到电影时,我猛然意识到安迪实质上是一位了不起的肖像画家,倘若你让某人坐在摄影机前一个半小时,没有任何指示,对方可能什么都会做、什么都会说。我浏览了自己展现的全部姿态。后来看到电影,我能够看出来,这些姿态完全出卖了我——我有多么的幼稚,多么的妄自尊大——试图隐藏的一切都在电影里原形毕露。 《玛丽莲》,1964 《210个可口可乐瓶》,1962 伊万·卡普: (1964年有一本杂志称卡普为“波普艺术之父”。作为利奥·卡斯蒂里的助手,他发现了那个时代的许多大师级人物,包括罗伊?利希滕斯坦和安迪?沃霍尔。) 说到“母牛”壁纸,很搞笑,因为沃霍尔不仅心胸开阔,对于他的艺术作品、他的绘画也非常睿智。面对展出的作品,他问过,他创作的东西是否需要放大。当然,因为关键在于他无数次重复主题,突出强调直到淡去为止。我回答说,在我看来,许多形象完全得到认可、而且广泛地被描绘。他说,“你认为题材怎么样?”我说,“要知道,我收藏了许多奶牛主题的画作,我一直觉得这是个非常深刻、有冲击力的形象。”显然,在得到那一丁点暗示后,他派出了一个助手,极尽所能地拍奶牛的照片。他拍了几百张之多!他不清楚他打算如何使用它们,不过有一天他跟我说,他打算将它们用来制作壁纸:有点超级田园的味道,非常巨大,非常荒诞。壁纸会覆盖整个画廊,第一次听到这个想法,我觉得很不安。他选择了那个主题,我感到又惊又喜。 《母牛》,1966 安迪的创造力异常惊人。他过去常表现出自己对一种形象有非凡的天赋和惊人的品位:一旦捕获了这种形象,如何取用,如何用到最好。 安迪最杰出的才能之一是处理难以掌控的物质,并从中获得实质的东西。他创作时惊人地优雅,而且似乎不费吹灰之力,但他是我认识的艺术家中工作最努力的一个。这人一天会工作10、12或是14个小时。 内奥米·莱文: (电影人和艺术家,她作为沃霍尔的第一位女性“超级明星”而出名。1963年开始她出演了沃霍尔的许多电影作品,其中最有名的大概要数《吻》,影片中她花了三十分钟与鲁夫斯·柯林斯、杰拉德·马兰加和爱德·山德斯接吻。) 我跟安迪说第一次遇见他时,他那样非常迷人,幽默感十足。我一开始就知道他戴了个假发。在加利福尼亚时,我试图把那假发摘下来,结果他暴跳如雷。 在某些领域我也指责他。我觉得他对作品没有鉴别力。如果他们邀请他去拍一部好莱坞电影,无论对方要求什么,他都会去做的。 我把他看做一个非常非常精明的生意人。我是指,他赚钱很在行。我觉得他非常美国化,他是一个美国的奇观,他赞成很多非常美国式、非常具有毁灭性的东西。但我想,这是跟赚钱有关的事。 杰拉德·马兰加: (1963年,由于马兰加在丝印领带方面的经验,沃霍尔以最低工资雇佣了他,由此他成为“工厂”的第一个“雇员”。之后变成亲密的合作伙伴。) 这是一种力量,因为安迪似乎能居高临下,俯视一切动态,就像在下一盘棋,他能操纵身边的人。 他的生活仿佛就是一个副产品。他就像是一种机制,像沃尔特·迪斯尼。他死后,安迪·沃霍尔的电影永远存在;无论他在与不在,他的生活里都没有他。最主要,他的生活只是个副产品,一个光环,或有点像是个文艺复兴时期的人。 他们(指崇拜安迪的粉丝)的行为难以预料、喜怒无常。他发现了从他们身上能够获取某些与艺术有关的东西。他将之转变为艺术品。其实那些东西早就存在了,只是因为他的名字、他的名气,还有他的照片,于是就自动成为艺术了。假如他要拿这录音机放在台座上,立在博物馆里,这就自然而然是件艺术品了。他将某件东西从它的背景中抽离,以此将它转换成一件艺术品。 《小规模种族暴乱》,1964 《自画像,脸部四分之三肖像》,1967 保罗·莫里西: (20世纪60年代中期,身为实验电影制作人的莫里西加入安迪·沃霍尔的“工厂”,是沃霍尔的重要合作伙伴之一,在沃霍尔出品的电影,诸如《热》,《肉》,《渣》中占有举足轻重的地位。) 安迪为人随和。他是一个害羞的人。人们总是大吃一惊,因为他们总把他想象成一个自命不凡的家伙。 你永远不会觉得你是在和安迪谈论电影,真的。你会发觉你在评论镜头前面的人:伊迪·塞奇威克演得好不好,埃里克·安德森貌似是一个出色的表演家。当你和安迪说起电影,你只是在说电影里面的人,而非电影本身。 安迪对任何事都不会夸夸其谈。他更善于吸收信息,而非传播。 我觉得每个人似乎都喜欢他。 每个人总会在头脑中自行想象一番,觉得安迪应该是个怎么样的人。 他只是率性而为。安迪做事很大程度上都取决于他的本能——好的本能。那些故作正经、凡事认真的人或许都是些傻子。因此,做人还是有趣点为好。 妮可: (克里斯塔·帕芬最初混迹于欧洲T台,十七岁那年,她参演了费里尼的《甜蜜的生活》。之后迁居纽约,在那里遇到了沃霍尔。后者曾力排众议,将她推到了地下丝绒主唱的位置上。) 你为什么总和我提起安迪?你在写书吗? 这么说吧,他不是健谈的人,我也不是。我们两个有点…… 我们相处融洽,就这些。 安迪让一切变得皆有可能。 卢·里德: (摇滚乐史上的重要人物,曾是地下丝绒乐队的队长,一直到1970年突然离巢单飞。沃霍尔曾是该乐队的经理,还出资帮助他们制作了第一张唱片。) 我们都在干实事,不是闹着玩的。在我的头脑中,除了我们,音乐界里再也没有人做的东西更接近真实了,或者这么说吧,在一切可能的方式中摒弃华而不实和谎言欺骗,这是我们和安迪能够达成合作的唯一途径。首先让我喜欢上他的就是他很真。 无论是对于我们自己还是那些生活在纽约的大众而言,我们都不算前卫。它会让别的人,那些外来者感到超前,但跳过几年再来看,现在的人就绝对不会这么想了。首先,我们从来没有想要前卫,安迪也不会这么做。人们认为他前卫,但我无法苟同。 安迪的伟大在于他是安迪。他的存在感自然比别人长,他知道一些他们不知道的事,不过再过五年,他们或许能领悟。那时的安迪具备某些能力。有些人没法在电影资料馆待上一个星期,但安迪能够随心所欲地做他想做的事。等电影资料馆对外营业后,一百多个人蜂拥进去,说:“哦,安迪,你为什么不做这个,你为什么不做那个?”安迪天生的选择能力在这时候就发挥作用了。 《壁橱》(1966),16毫米电影,黑白,有声,66分钟。图左为妮可。 《香蕉》,1966 《我,一个男人》(1967—1968),16毫米电影,彩色,有声,95分钟,图为紫外线。 安迪·沃霍尔喝咖啡 法国巴黎(1965) 安迪·沃霍尔喝咖啡(一大半咖啡洒在了身上)法国巴黎(1965) 来源:《安迪·沃霍尔自传及其私生活》【美】约翰·威尔科克着 楚尘文化【优质阅读,品质生活】微信号:ccbooks

《五名死者》(橘色),1963

《五名死者》(橘色),1963

楚尘文化 2015-08-23 08:38:18

評論集

暫無評論。

稱謂:

内容:

返回列表