|

相關閱讀 |

“资产阶级象牙塔”里的风波 成公亮

|

>>> 文章華國詩禮傳家—精彩書評選 >>> | 簡體 傳統 |

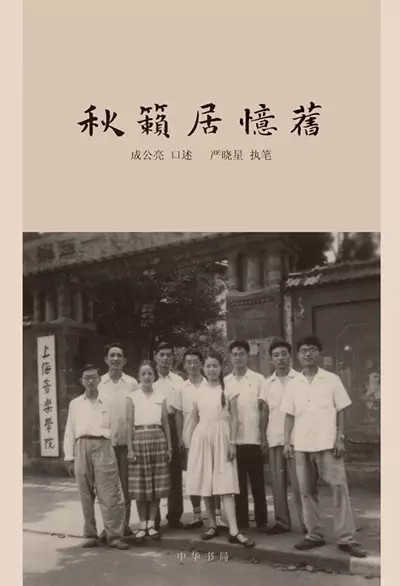

当时的整个中国都在“左”的道路上越走越远,几乎无处不“左”。但上海音乐学院的“左”在所有高校中尤其突出,这是有现实原因的。 漕河泾幽雅的上音校园里,每到傍晚时分,晚饭之后,暮色初降,总有几个女生一边散步,一边用不同声部唱着《红莓花儿开》。她们气质娴雅,穿戴得体,四个声部的歌曲唱得又好又准,这是在其他地方怎么都看不到的,在校园里小河、大礼堂钟楼、大草坪旗杆的背景下,真是带有诗意的情景!我站在一旁看着她们走过,心里油然涌出两个字“贵族”。唱的歌呢,最多的就是《红莓花儿开》、《小路》等,都是苏联歌曲。 上音就是这么一个地方,老师、学生的出身大部分是“资产阶级”,一般寻常之家,哪能培养得起学钢琴、小提琴、意大利美声唱法的孩子呢?所以成分好、工农兵出身的学生,比例很小。我的出身也算资产阶级,但很快就明显感觉到,我和身边的很多同学,尤其是上海本地的同学不一样,或者说,他们的“资产阶级”也和我的那个“资产阶级”不一样。他们穿戴、做派洋气,视野开阔,知识丰富,脑子灵活,专业水平和起点都比较高。在他们眼里,我是从小地方来的,还带着乡土的味道,没那么多心眼,甚至很单纯。事实也如此,大概这就是“城市资产阶级”和“乡村资产阶级”的区别吧。我在这样的环境里,也会模仿他们。到上海不久,在上海同学的“教导”下,我的穿着就起了点变化,主要是跟着大家穿细腿裤。说上海话似乎也是一种身份的标志,凭着我在语言方面的超强“才能”,很快就学会了上海话。 在这样一个资产阶级出身学生扎堆的学校,大部分人都在学习资产阶级的西方音乐,而且由一批资产阶级教授领导着,专业上重技术不重政治,这还了得!到了“反右”,就常常会听到“资产阶级的象牙塔”这个词儿。社会主义国家里居然存在着这么一个“资产阶级的象牙塔”,所以每搞一次运动,就会有强有力的党政领导到学校里来领导工作。资产阶级教授们的代表就是院长贺绿汀。贺绿汀来自白区,上面始终感觉贺绿汀不是自己人,用起来不顺手。“反右”的时候贺绿汀问题还不大,“文革”开始就过不了关了。——所以,上海音乐学院的“左”,跟上层权力始终关注它、对它的钳制有关。 另外,也有很多师生,正因为出身于资产阶级,好像有一种“原罪感”,遇到运动,反而视作表现的难得机遇,拼命展示自己的革命精神和背叛所出身阶级的勇气。如此一来,上面领导有力,下面调动起了大家的情绪,上音又怎么会不“左”呢? 这年暑假之前,“整风运动”已经在学校里如火如荼地开展起来。又是鸣放会,又是群众性大型座谈,热闹得很。食堂那里的布告栏被扩展了,路的两旁都用来贴标语和大字报。有意思的是,附中初中部的学生刘道寄也成了众矢之的。 刘道寄小小年纪,名头可真不小。我还在长兴念初中的时候,就在报纸上、广播里听到了他的名字,他原来是一个牧童,因为歌唱得好,被推荐到怀仁堂,受到党和国家领导人的亲切接见。这样传奇的经历,很让当时做着音乐家梦想的我兴奋和激动,还给他写了一封热情洋溢的信。我考上附中那年,他出了唱片,名气就更大了。但他一下子面对那么多荣誉,很自然地有些浮夸。他平时爱吹嘘自己水性好,没想到一次下乡劳动时,真的就有同学在他面前坠入河里了。大家都叫水性好的刘道寄赶快下去救人,他不知怎么的,是惊慌失措还是不敢?最后那位小同学淹死了,所有人都指责他见死不救,引起了公愤。 这时党委号召大家给党的工作提意见,帮助共产党“整风”。一开始就出现了好多针对这件事的大字报。说白了,这些大字报未必全是冲着他去的,恐怕真有和把他树为典型的领导对着干的意图,借这个机会表达不满情绪,出身“好”未必一切都好,出身“不好”未必一切都不好。我想党委领导一定怨刘道寄不争气,本来是多好的典型啊,充满着某种浪漫的意味,贫下中农出身的牧童进了音乐学院,这说明了共产党的英明、有见识,上海音乐学院在培养劳动人民的文艺工作者!可“见死不救”实在说不过去,众怒难犯。树这个典型好比下棋,出了一个臭子,全盘搞砸了。大概一两年以后,刘道寄变了声,不适合继续学声乐,就在学校里消失了,也很快被大家忘记了。 7 月“反右”开始,主战场在大学部,“揪”出来的比较出名的“右派”是汪立三、刘施任。当时,刘施任写过一个大合唱《祖国颂》,汪立三写过一个钢琴独奏《蓝花花变奏曲》,都很出名。但他们千不该万不该写了篇文章,标题是《论对星海同志一些交响乐作品的评价问题》,虽然口气很婉转,但实际意思就是说,冼星海的那些交响乐是不行的。尽管冼星海已经去世十多年,可他的《黄河大合唱》是抗日战争时期在延安写的作品,连带他的其他作品都被染上了神圣的革命色彩,说他创作的交响乐不行,这还了得!于是,他们都被发配到“北大荒”劳动去了。 当时有一个政策,中学生不参加“反右”。但上音附中和大学部在同一个漕河泾校园里,情况就比较特殊了。学校里整风运动时“引蛇出洞”的“鸣放会”那么多,穿梭其间的偶尔也会有附中的学生。这么一来,附中竟然也出了几个“右派”。 一个是我的同班同学,曾一起主修二胡的吴兴达。他是浙江宁波定海人,口音很重,大家叫他“小宁波”。不知道什么原因他去参加了鸣放,最后成了“右派”。我和他关系并不密切,也不知道他接受了什么处理,有没有“戴帽子”,只知道这以后他就不见了。等再见到时,我已经在大学部,不知道他来学校做什么,是因为落实政策,还是看一看大家…… 另一个是高我一级的同学金丽生,也是浙江人,主修笛子。他怎么卷进去的,我们都不知道。80 年代初,也就是二十多年之后,我在上音见到他——他被落实政策,安排回到上海音乐学院工作。虽然他已经被“平反”,但笛子荒废那么长时间,自然不行了,回到学校,安排在食堂里卖饭票。他跟我说回来工作了,并没有讲到下放改造的经历,还问我:“说我笛子不行了,我是不是不行呢?”我的印象之中,他希望能够继续搞笛子专业工作,但岁月无情,到这个年龄,丢掉的再也回不来了,心里是很难过的。 作曲专业的高班同学邓尔博也被打成“右派”。他是大学部作曲系老师邓尔敬的弟弟,在专业上他是早熟的,很有才华。1956年我刚入校,就知道我校去北京参加“首届全国音乐周汇演”的作品里,有他创作的钢琴独奏《新疆幻想曲》及竹笛独奏、钢琴伴奏的《喜悦的村童》,那时他才十七岁啊。可他还是逃脱不了政治的拨弄,被打成“右派”后下放去安徽劳动改造……作曲专业还有两位同学被打成“右派”,一个叫丁泉生,另一个是王令康。 那年我十七岁,对这样的年龄来讲,“反右”留下的感受不是很深,但慢慢地,还是感觉到学校里笼罩着一种恐怖的气氛。到“文革”前我毕业离校,大大小小的运动一直没有停过,我渐渐地有一种感觉,那就是在运动里磨灭掉的,往往是成绩最好、最有才华和前途的学生。 关于“反右”,还有一件事我至今不明白。一次我们去大学部参加批判会,是批判“右派分子”龙榆生的。龙榆生我们不熟悉,只知道他在大学部任课,是词学研究方面的大家,偶尔遇见他,小小的个子,厚厚的嘴唇,大大的鼻子,戴一副黑色圆框眼镜,很容易记住。在那次会议上,一位教文学的老师发言批判他“向党进攻”的词作,其中有一句是“墙尔何来”——我至今都记得,真奇怪,这是五十多年之前的事情呢。可能是那位老师读这一句时的拿腔拿调“墙尔——何来——”让我记得这么深刻吧。我不明白的就是,那次会议的地点,我能肯定是在市区淮海中路、汾阳路校区的小礼堂里,也就是说肯定发生在1958年上音迁到市区之后。那一年全国都在热热闹闹地搞“大跃进”,怎么又回头搞起“反右”来了呢?在漕河泾“反右”时并没有龙榆生啊? 本文选自《秋籁居忆旧》 成公亮 口述 严晓星 执笔 (统筹:启正 编辑:松露)

成公亮最早的一张弹琴照片,1958年在上海东平路上音附中校园(原蒋介石、宋美龄在上海住宅)花园中拍摄

晚年龙榆生

中华书局1912 2015-08-23 08:54:08

評論集

暫無評論。

稱謂:

内容:

返回列表