|

相關閱讀 |

藏书票的故事:有书不读,不如白纸

|

>>> 讀書—連接古今充實信仰 >>> | 簡體 傳統 |

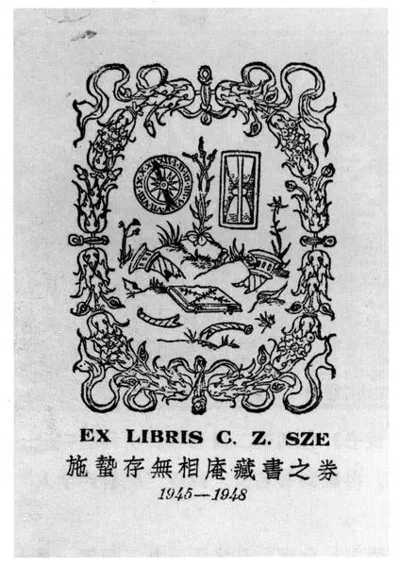

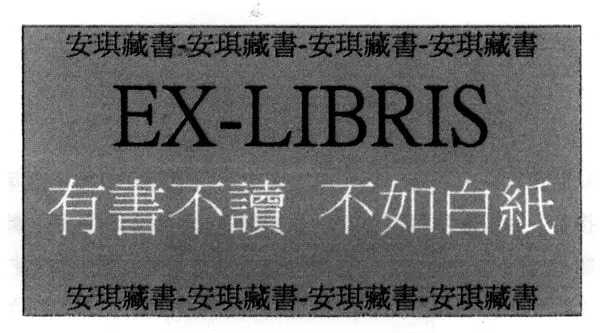

藏书票,是贴在书的首页或扉页上带有藏书者姓名的小版画。起源于15世纪下半叶的欧洲,至20世纪发展为繁盛时期,大约在20世纪20年代传入中国。欧洲最早的藏书票是用木板刻制的,世界上有许多着名的版画家都参与过藏书票的设计、创作。藏书票一般是边长5-10厘米见方的版画,上面除主图案外,还有藏书者的姓名或别号、斋名等,国际上通行在票上写上“EX—LIBRIS”(拉丁文),表示“属于私人藏书”。 无相庵藏书 1988年10月我第一次到上海,便和好友秦贤次一起拜访施蛰存先生。与施先生聊起来,仿佛打开尘封的往事。而我也有收获,就是施先生送我当时采用肯特版画、嵌上他姓氏的英文字母S而合成起来的自用藏书票。更有意思的是,上海的友人后来送我一册施先生的藏书――叶芝的诗集《塔》,书封的内页贴上“施蛰存无相庵藏书之券1945―1948”。 “无相庵”是施先生毕生使用的第三个书斋名,是他青年与中年阶段用得较为长久的室名。根据他的说法是:“诸众生无复我相、人相、众生相、寿者相,无法相,亦无非法相。”他不信佛教,却从《阿含经》中受益良多。因为他认为《阿含经》里纯朴的风格和大量譬喻,阐说佛法理念和佛化弟子的因缘故事,对当时社会、政治的生动记载,是文学性最强的佛经。所以施先生虽然以《金刚经》中的“无相”作为书斋名,实际上他之于佛教,应该只是“文人禅”而已。 有趣的是,当时施先生将藏书票翻译成“藏书券”。票面的中央有航海的罗盘、沙漏、精装书以及不知名的花草和建筑物,四周还围上繁复的花草纹饰。可见当时他在抗战胜利后,多么想抓紧时间,出国四处游学,补充多年被局限在孤岛上的苦闷。真是一款有意思的藏书票。 万卷书斋 1986年7月5日,戈宝权将他50年来精心收集和珍藏的两万册中外文图书,捐献给家乡江苏省南京图书馆。该馆为他的赠书,特辟了“戈宝权藏书室”,室名为钱君以篆文所书。比较特别的是,还设计了一款藏书票。票面上的“万卷书斋”由黄苗子书写,戈宝权的肖像则由小丁(即着名漫画家丁聪)所画,最下方的“戈宝权藏书”取自钱君的篆书。 众所周知,黄苗子、丁聪和范用是一群在北京的时有往来的文友,戈宝权与范用则是有60个年头交往的书友。范用早在上世纪80年代中期,就在北京举办过叶灵凤收藏的藏书票展,所以这款藏书票出自范用的构思是可想而知的。上世纪90年代初期,我首度到东总布胡同拜访范用先生,老先生知道我是个藏书票迷,除了拿出几本叶灵凤收藏的藏书票书刊,让我大饱眼福外,更难得的是送我数十款藏书票,其中就有这款藏书票,票面上还依稀可见戈宝权的亲笔签名。真是一段值得令人回味的前尘往事。 冰心和她的猫 冰心是一位充满了爱心、富于生活情趣的作家。生活中的她爱猫、爱孩子,更爱开玩笑,所以她的一生从小到老,永远保持心胸不老,并且笔耕不停。每当她的至亲好友,步入她的书斋兼卧房时,那只可爱的大白猫“咪咪”,也许正伏在书桌的右角,静静地看她在素笺上写着什么。有时好客的“咪咪”,会突然跳上桌,趴在她和客人的中间,借机和她撒娇。 或者像画面上的这款藏书票,“咪咪”跑到书上,翘起尾巴,跟它熟悉的访友表态,示意欢迎他们的来访。它长了一身雪白的长毛,拖一条可爱的黑尾巴,背上有两个黑点,冰心戏称之为“鞭打绣球”。图中生动地将“咪咪”的形象,以绢印版画设计出来,柔和的色调颇能传达它优雅的姿态。和冰心所写的爱,乃离去情欲的爱,一种母性的怜悯、一种童的纯洁,颇为匹配。 这款藏书票完成于1992年,作者林世荣,设计过程中作者曾数度征询冰心在上海朋友的意见,并且数易其稿,终于完成这款精心制作的藏书票。 人生是一本大书 我刚对藏书票登堂入室的时候,就不知天高地厚,在《联合文学》主编初安民的鼓励下,为期一年,每期在该刊目录之前的首页介绍一款藏书票。陈雅丹就是在那个时候认识的,并蒙她惠赐这款藏书票。 画面上酣然入睡的女孩,躺在“人生”这本大书上,做过无数彩色的梦,幻想着她未来的旅程。左手边的小书,则是她童年时仅有的读物,带给她无数的愉悦。眼下,经过吴晓波叙说的《激荡三十年》,早已经无法想象陈雅丹那个缺乏精神食粮的童年。如今虽然图书充塞满地,更是令人不堪回首。 陈雅丹,1942年生于广西桂林,原籍浙江新昌。1965年毕业于中央美术学院版画系,擅长版画与水墨画,藏书票创作是她个人的雅好。藏书票之于她,可能是一面心灵的镜子,或者是与友人一段肺腑的交谈。她目前可能已经退休了。画面上是她童年时代的写照。 现在目睹这款藏书票,一转眼又过去15年。人生有几个15年。 有书不读,不如白纸 钟芳玲在台北诚品书店举办《书天堂》新书发表会时,有一家人不但请她签名,这家人的女孩还同时送她一款“有书不读,不如白纸”的藏书票,热心的她也帮我要了一张。票面中央除了有这句读书格言外,在它的上方有国际藏书票联合会规定的拉丁文“EX―LIBRIS”,在它们的上下各有一排四个“安琪藏书”。 我收到之后,越看越有趣。虽然它只是一个12岁小女生用计算机创作的藏书票,但是它已经具备藏书票规定的要素。我们研究和推广藏书票的目的,并不是每个人都要像我一样,“上穷碧落下黄泉”,动手动脚找资料,去钻研和着书立说,甚至花很多钱去收集那些名贵的藏书票。 最重要的是,要从中享受乐趣。就像歌德说:“‘美’需要助长,‘用’则会自我助长。”“美”的东西并非一定要据为己有,而且就像藏书票,我们更可以动手创作,贴在自己心爱的书上。 邪恶与幽默的对立 19世纪末,很少有人像比亚兹莱在短短25年的生命中,以黑白插画留给世人无尽的艺术遗产。连年轻时的毕加索,也曾模仿过他的作品。比亚兹莱设计的插图、海报与书籍封面,如今都已经成为收藏家的珍藏,在英国有一座他的纪念馆。 同时,比亚兹莱设计的插图偶尔也被朋友拿来制作成藏书票,并且成为藏书票迷的珍藏。画面上是比亚兹莱流通最广的藏书票,原来是他自己要用的,后来给他的朋友波利特使用。图中,比亚兹莱以莎乐美造型画的裸女,以面带邪恶、内心捉摸不定的表情,斜视着畸形、滑稽的矮胖子,胖子的双手顶着头上满盘盛装的书籍。从黑白画的角度来看,这是典型比亚兹莱式的邪恶与幽默的对立,从中我们可以领会到他艺术创作的天分,表现出世纪末颓废的倾向和独特的唯美气氛。 我坐在书坟上 古代的人们对读书人有种种谑称,例如,读书虽多,但不求甚解的,称“书麓”;读书多却不能应用的,称“书橱”;看书多,家里藏书汗牛充栋的,称“书城”;一生勤奋读书,出门则藏书跟随,终日手不释卷,读书所坐之处,四面书籍卷轴盈满的,称“书窟”。南宋诗人陆游在山阴家居时,建造一个书房,称“书巢”;明代文人丘琼勤奋好学,才思敏捷,故有“书柜”的美称。 这些称号都与书籍摆放的场所有关,从中延伸出它真正的含义,有褒有贬,还有自嘲。不过最惨的,恐怕就是“书坟”了吧。就像有人在床上堆满了书,床下塞满了书,周围的书架摆满了书,只容一个人走进这间卧房兼书房,那不叫书坟,叫什么?我很早就有这种危机意识,进入职场工作以后,就开始转向收集藏书票。但是为了研究藏书票,又造成书满为患、类似书坟的窘态。 所以当我看到芬格斯坦这款藏书票时,不禁发出会心的微笑,仿佛它勾勒出了我的陈年往事。 《我的藏书票》/吴兴文/广西师范大学出版社/2008-9

凤凰读书 2015-08-23 08:49:59

評論集

暫無評論。

稱謂:

内容:

返回列表