|

相關閱讀 |

大师教你学摄影 巧合、客观、见证、情感,统统不要!

|

>>> 文章華國詩禮傳家—精彩書評選 >>> | 簡體 傳統 |

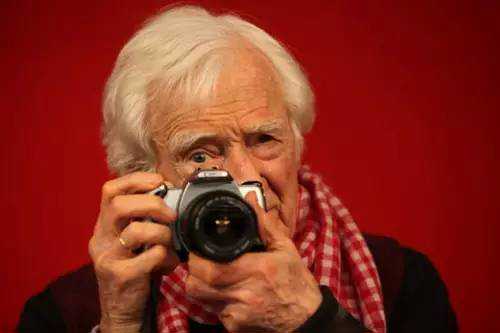

一个外国摄影家来中国拍些纪实照片并不难,难的是大半辈子都来拍中国,从未停歇。法国摄影家马克·吕布就是这样的人,从上世纪五十年代至今,中国仿佛是他的一位“哥儿们”,令他惦念。他自己也说过——“地方就像朋友,你会常想去看他,了解他的变化,知道他的近况,在六、七十年代,我常去中国大陆、越南、印度,这些地方都经历着重大的历史变化。我的自然反应就是回去看看,事先不会想碰到什么事,对惊奇,我们不能预存成见”…… ▲马克·吕布肖像,肖全拍摄 文 | 萧沉 在摄影上,马克·吕布厌烦的第一个字眼儿是“巧合”。对于能获得一张完美的照片,他并不认为摄影师靠的是运气,所以他说“我不喜欢巧合这个字眼,让人以为是偶然的”。马克·吕布只强调摄影师的“好奇心”和照片能给读者带去的“惊奇”,他六十年代跑到越南去拍越战,就是抱着强烈的好奇心;来拍中国也如此,甚至还有一个更为简单的原因,就是——他比较偏爱“动的东西”,因为动态的人物与情景变化多端,具有丰富性与不确定性,很有趣,因此他说“我之所以去中国大陆而不去澳洲,只因为我觉得中国大陆动的多一点”。 马克·吕布厌烦的第二个字眼儿是“客观”,并认为“不论在摄影或其他事情上,都没有客观这回事”。他有一句名言说得好:“我们不是握着机器的机器”。但有意思的是,他同时也反对带有主观成见的摄影,并以为“摄影是一种日常小工作,但要以狂热去从事,要保持好奇,为了滋养它,必须切断与居住地的某些关联,因为这些关联常是成见的来源。一有成见,就看不清楚了,所以儿童看得最真切,所以不识字的人所见过的事/都记的很清楚”…… 需要提请读者注意的是:马克·吕布所说的主观“成见”更多其实是“道德”意义上的,他反对摄影师在拍摄之前、通过间接的介绍或宣传材料便对拍摄对象先入为主地产生“是非观”,比如对某个被摄人物的认识与判断,在摄影师尚未见过或接触过此人时,即使你所获悉的那人的信息是战犯或杀人狂,也请忘记。另外,有人或许会问:既然他讨厌“客观”,为什么又说“我认为摄影的角色在记录发生的事,不加表演”呢? 他这样说,我以为并不矛盾,因为摄影师在面对被摄对象时,是需要对其保持客观与尊重的;而主观选择却不可避免,所以,我们看马克·吕布的照片,基本是抓拍,很少干预被摄对象。个别照片即便是他提示被摄人物移动了位置或姿态,也不是“表演”——“我让他演的仍在他自己的环境,他自己这个人物之中”。 马克·吕布厌烦的第三个字眼儿是“见证”。他从不认为自己所拍的纪实照片是见证历史,并说“我一点也没想去见证世界,我到世界各地去,或应该说去绕绕地球,我做的是很简单的事,不能用这些堂皇的字眼儿……自以为在为历史提供见证,完全是一派胡言,一张照片并不比任何一个人在公共汽车里随便说的一句话更重要。我们拍摄的只是些细节,是这个世界的一小角而已。即使把许多细节拼起来,也不能产生一个观点,更不是一种价值判断......我认为绝对不可背架相机到处逛,就说是做见证,要摆脱这个念头”云云。 我觉得马克·吕布之所以这样说,主要是想表达他看待纪实摄影的一种心理态度和思想境界。不过,无论主观客观、纪实摄影的“见证功能”是显而易见的,他的照片一不留神便起到了“见证历史”的作用,又有什么不好呢?他评价布列松的摄影时,已透露了他自己其实并不拒绝使照片能够“见证历史”,甚至以为照片能够“见证历史”是至高无上的——“只有他一个人(布列松)的作品,能称得上是我们这个时代的见证,正因为他从未想做见证”。 马克·吕布厌烦的第四个字眼儿是“情感”,他之所以反对摄影师在拍照时过多投入主观的情感色彩,其理由是——“现实里已经充满了各种各样的情感,何需费事让人注入情感”。是的,他先前所说的“狂热”激情,其实是强调摄影师对摄影所应抱有的热爱与敬业精神,并非是指摄影人对客观被摄对象的情感投入。尽管他赞扬布列松的伟大“是他对这个世界的热情使他的作品丰富博大”,但布列松的“热情”是宏观意义上的,而具体到每一幅照片的拍摄,却是客观的、冷静的、美学的;这一点,马克·吕布并未看错。 当代中国的纪实摄影家自上世纪七八十年代以来,或多或少皆受过马克·吕布的影响,这主要是因马克·吕布拍摄中国各个历史时期的纪实照片数量很大,中国摄影人看着亲切,于思想立场、主题内容、摄影技艺、视觉审美等方面也较易认识与理解。 是的,马克·吕布的照片不仅为五十年代以来的中国留下了异常经典丰富的历史图鉴,也间接影响、培养、教育了众多中国摄影人投身到伟大的纪实摄影中。由此,我们真该向他深鞠一躬!今日中国(甚至一直以来),摄影人对自己这个国家与民生虽然仅存一孔沉默观看的权利,但只要有人在不断观看,历史在未来便会自己说话,说真话。 本文来自于艺术国际萧沉博客

新京报书评周刊 2015-08-23 08:42:26

評論集

暫無評論。

稱謂:

内容:

返回列表