|

相關閱讀 |

胡鹏池:“红旗下”一代的座右铭 头条

|

>>> 名人論史——近當代作家的史學觀點 >>> | 簡體 傳統 |

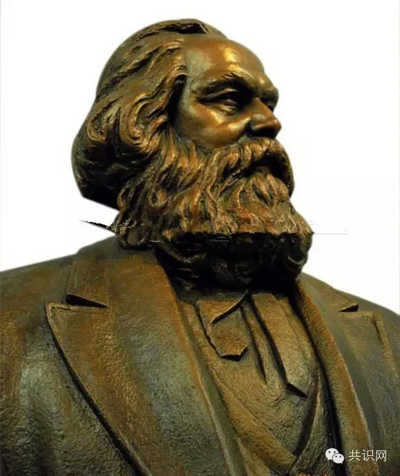

作者按:本文原载于孙怒涛主编《历史拒绝遗忘——清华十年文革回忆反思集》,此次发表时略有删改。 ——我们这一代大学生的心路历程 笔者1945年生人,1956年上初中,1959年上高中,1962年上大学。 我这样的年龄段是颇为标准的“生在旧社会,长在红旗下”。 小学时期是懵懂少年,对社会基本无知。外祖母家邻居上初中的卢明大哥哥送给我两条座右铭: 一条是:若要人不知,除非已莫为;若要人像我,除非两个我。 另一条是:学习正如逆水行舟,不进则退。 我觉得都很好,尤其前一条,那种对人性的透彻认知,让我一辈子受用不浅。 在“一边倒”的年代,我们感受到了“北方吹来十月的风”是多么的强劲,于是很快就有了两条新的座右铭: ①“在科学上没有平坦的大道,只有不畏艰险沿着陡峭山路攀登的人,才有希望达到光辉的顶点。” ②“人最宝贵的是生命,生命属于人只有一次而已。一个人的生命应当这样度过:当他回首往事的时候,他不因虚度年华而悔恨,也不因碌碌无为而羞愧;这样,在临死的时候,他能够说:我整个的生命和全部的精力,都已献给世界上最壮丽的事业——为人类的解放而斗争。” 前一条是马克思的。马克思是导师五人系列之首席,这条座右铭教导我们学习要用功,所以我的学生时代从初中开始就几乎没有不用功的时候。 后一条是前苏联作家奥斯特洛夫斯基在他的名着《钢铁是怎样炼成的》中,凭籍主人公保尔·柯察金之口说的话,词藻十分华丽,洋溢着强烈的献身精神,感染力与煽动力无以伦比。 而且,保尔的故事又精彩又浪漫,不仅有革命,而且有爱情。当保尔还是一个13、4岁的青涩少年时就有了初恋对象,叫“冬妮娅”。因两人的出身不同,立场、思想、情调、生活方式也不同,最终的结局“尿不到一个壶里”,各各走上革命与不革命的道路。 “贫下中农”出身的保尔则在一个叫朱赫来的老革命影响下,历经磨难,终于在“革命的大熔炉”中百炼成钢,成长为一名艰苦卓绝,百折不挠的布尔什维克。 奥氏其人,不仅仅只是生活在斯大林时代的一个作家,很可能曾经就是一名“斯粉”,他用的书名恰好与斯大林的名字“钢”,斯大林的名言“共产党人都是特殊材料制成的”相呼应。 由于故事精彩,思想“健康”,又逢建国之初的中苏蜜月期,官方认可,该书风糜一代。奥氏的这本书与这句话在中国青年中流传之广,影响之深,更是远远胜过了他的故乡。 “墙内开花墙外香”,“本地菩萨照远不照近”,这也是一种社会现象。以至于这种影响一直延续至改革开放年代,深圳电视台居然重拍了“钢铁是怎样炼成的”电视剧,人家早就不保尔了,我们却仍在“柯察金”。 63年后,关于“国际共产主义运动总路线”的大论战进行得热火朝天,从“一论”到“再论”,从“1评到9评”。 在这场大论战中,苏修与苏修头子赫鲁晓夫根本就不是我们的领袖毛泽东的对手,以毛泽东为首的党的气壮山河的气势,雄辩的理论,中央广播台播音员的金属般宏亮的声音,将我们所有的同学们全都搞得如痴如醉。 更让人惊奇无极限的是,大辩论原本打算发“十评”,却只发到“9评”,赫鲁晓夫就下台了,而在同一天中国的导弹就发射成功了。新闻报导说“纯属偶然”,这四个字更增加了无限神奇。 中国人的庙堂之上、江湖之远永远流传着智者的故事,诸葛亮的“借东风”、“空城计”就是津津有味的故事,坊间说“曹孟德七步一计,周公瑾三步一计,诸葛亮一步就有三计”,还有“武乡侯骂死王朗”,“死诸葛吓走生仲达”等。我们的毛主席真如诸葛亮投胎转世,且又红光满面,神采奕奕,且活呢!毛主席带领我们解放全人类指日可及。 在64年—66年这个特殊的时间段,毛泽东在我的心目中就是神。从某种意义上讲,我对毛的“个人迷信”固然是长期党化教育的结果,但同时也有自我自发的成份,林彪的“造神运动”是火借风势,风助火威。 “9评学习”使我们忘却或淡化了“三年自然灾害”。 虽然人造的“三年自然灾害”刚刚过去两、三年,但我们都已经忘却了饥饿与亲人的饿死,我们走出了“三年自然灾害”的悲伤,已经能很自然地高呼“三面红旗万万岁”,很坚定地认为毛是伟大光荣正确的。 我们当年又都相信“三年自然灾害”是“连续三年的特大自然灾害”与“苏修逼债”造成的,又都将能从中走出来这件事归功于毛的英明领导,将政府对大学生们的物质照顾也都全算在老人家的身上。 老人家又是谆谆教悔,又有物质关怀,我们的精神在不知不觉中就全被收买了,大家全都“千万颗红心热烈地跳动,千万张笑脸向着红太阳”,全都“天大地大不如党的恩情大,爹亲娘亲不如毛主席亲”了,歌颂毛的歌已经开始铺天盖地了。大家唱的也都真心实意。 清华是高校中重点之重点,党委书记蒋南翔又是高教部长,在国家对教育的投资中始终分得最大的一块蛋糕。就在那时,清华主楼落成了,那宏大的板式建筑巍峨矗立在清华东区,足以长久地傲视全国高校。走在那高大宽敞的连廊下,一阵阵凉爽的穿堂风吹过来,我们就唱: 像那高空的长风, 一阵一阵吹不断; 像那大江的流水, 一浪一浪向前进; 我们高举革命的火把, 一代一代,一代一代往下传! 文革前的清华校园里既洋溢着歌舞升平的太平盛世的气氛,又充满着朝气蓬勃的献身精神。校园里的口号是“红色工程师的摇篮”及“为革命健康工作五十年”。还有两句校谚: 今夜清华月,明朝塞外风,红专道上看英雄; 大地春如海,男儿国是家,骑马挎枪走天下。 我们的确曾经拥有过如此真诚革命的年华。 中学生与大学生们都处于这样的情绪状态,所以毛在学生中发动文革是很容易的。毛一点火,青年学生的激情全都燃烧了起来。 “黄河之滨,集合着一群中华民族优秀的儿女”的延安时代我们没有赶上;“大刀向鬼子们的头上砍去”的抗日烽火我们没赶上;“打土豪、分田地”的土地革命我们没赶上;“雄纠纠、气昂昂”的抗美援朝我们没赶上,可是我们幸福地赶上了伟大领袖亲自发动的无产阶级文化大革命,解放全人类,埋葬帝修反,赤化全世界,以为这就是毕一百多年来的无产阶级革命于一役的伟大革命。 于是大都义无反顾地“拿起笔、作刀枪,集中火力打黑帮”,荡涤一切污泥浊水,横扫一切牛鬼蛇神——全身心地的投入到这一场破坏文化的文化大革命中去了。 当然每个人的具体表现有程度上的差别,但在文革初期一心跟着毛主席干革命这一点是没有区别的。 1966年的818,毛他老人家在广场第一次接见红卫兵时,我们班所处的位置好得不得了,就在从东数的第二座金水桥上。 虽然看不清老人家究竟有多么“红光满面”,但能看得清老人家的上半截“伟岸身躯”,也能感受得到他的“神采奕奕”,只见他老人家巨臂一挥,手掌一翻,用含混不清的湖南话吼了一声“人民万岁”,广场上所有的善男信女全都激动万分,热泪盈眶了。 我当然也是其中之一,不经意间回头看看,我们班的那几位女同学眼睛更是早已哭得像红桃子似的。夸张点说,广场几被同学们的激动而幸福的泪水淋湿了。 文革是一触即发的,来势凶猛,紧跟都来不及,容不得思考。我们似乎也从来没有认真地想过它对不对,好不好。虽然早在文革前,大家都知道马克思的格言“怀疑一切”,还知道毛所说的“凡事都要问个为什么”。 但“怀疑一切”,这“一切”中就不包括毛;“凡事都要问个为什么”,这“凡事”中也不包括毛所做的一切。 我们知道他是人,但是他是会“借东风”、会“草船借箭”的诸葛亮;能“日算阳,夜算阴”的包大人。我们更相信他是神。我们相信第三次世界大战不可避免,我们相信世界革命的中心已经转移到了我们中国;我们还相信毛主席不仅是我们心中的红太阳,也是全世界革命人民的红太阳。 我们做梦也没有想过他是可怀疑的,没有想到他是会犯错误的,更没有想到他正在犯“史无前例”的大错误。不是不敢想,而是从来没想过。想也是“腹诽”,也是反革命。 准备好了吗?时刻准备着。孩提时代唱的歌发挥了巨大的作用。莘莘学子们几乎全成了只听主的召唤,没有自主意识,不会思考,也没有思考的楞头青和二杆子,指到哪里打到哪里。 这就是人们常说的“集体无意识”。“集体无意识”在中国大地上是确实存在过的。 前几年忽然有一天,偶尔在杂志上看到一篇文章说:奥斯特洛夫斯基的侄女加林娜在《莫斯科共青团报》刊登了一篇文章,侄女儿说她的叔叔在临终之前确实回首了往事,但没有重复他的那句“不后悔、无羞愧”的话,而是说了另外一句意思完全相反的话: “我们所建成的,与我们为之奋斗的完全两样。” 短短十几个字,也没有什么文采,带给我的震憾无比强烈,青年时代对保尔的迷恋又在脑海中回光返照了。心中却在不断地问自己:像奥氏这样坚定的革命者,死得也很早,怎么竟会有如此这般痛彻的悔恨呢? 看来他也是有良知的,否则也不可能有这样的后悔。那么他就不能简单地为“虚度年华而悔恨”,为“碌碌无为而羞愧”,因为他当过战士,当过“剑与火”的“契卡”(即克格勃),是曾经被奉为全苏及整个社会主义阵营的“青年偶像”,是既握过枪杆子也拿过笔杆子的人,是一个曾经的狂热参与者,甚至也是一个原始的制造者,他是献了青春献终生的人,27岁全身瘫痪,32岁就死了。 付出了那么多,结果怎么样?建成了这么一个东西! 我们同样付出了青春、忠诚,我们又建成了一个什么东西呢? 马克思也说过类似的话:“我播下去的是龙种,收获的却是跳蚤”。这话在情绪上和格式上与奥氏的话如出一辙。仔细看看就能发现其实这话也不是马克思说的。 1890年8月27日,恩格斯给保·拉法格写了一封信,对当时一些自称“马克思主义者”的人作了评论。 他说:马克思曾经说过:“我只知道我自己不是马克思主义者。”马克思大概会把海涅对自己的模仿者说的话转送给这些先生们:“我播下的是龙种,收获的却是跳蚤。” 所以准确地说,这段话并不能代表马克思,只代表了恩格斯。代表恩格斯也行啊,马恩,马恩,他们不是连体人吗!其实前述的中国古话说得很明白,“若要人像我,除非两个我”。 同志们一定要多读点书,多读点书才知道马毕竟不是恩,恩也毕竟不是马。马为人太自信,太自我,马的革命只停留在书本上,他没有掌过权,但他却是有独裁性格的人,他不是那种善于反思的人,更不是那种肯认错的人。对此,只要读点马身边人的回忆就清楚了。 让他扬名立万的的着作《共产党宣言》发表在1848年,其时他还未满30岁,再聪明再博学,也不过对哲学、社会经济学刚研究了七、八年而已。 毋庸置疑,马克思生活在资本主义时代,他不仅感受到了资本主义强大的生产力,也确实看到了资本主义的种种弊端,看到了工人的繁重劳动和贫困生活。这个30岁不到的年青人有一股强烈的救世情怀,他一心想寻觅一条解救劳苦大众的道路。 然而,他却完全没有意识到那只是漫长的资本主义社会发展的初级阶段,甚至是初级阶段的初级阶段(社会主义有初级阶段,资本主义为什么没有初级阶段呢?),却自以为是地认为是资本主义的终极阶段了。时代的性质都搞错了,建立在时代分析基础上的学说怎能不错? 于是他创造了一个自圆不得其说,其实是错误甚多的学说,有的错误甚至是常识性的。 马克思性格上的这种缺点妨碍了他的科学求真,也给一百多年来,出于各种动机和目的,不断制造马克思主义一贯正确、四海皆准的人钻了空子。 恩格斯的性格与马克思不一样,恩格斯晚年对于他们曾共同努力了几乎一辈子而创建的共产主义理论有着颠覆性的反思。 关于“龙种和跳蚤”的话固然很有趣,也很深刻,但作为一个创教者,这种说法仍然是推诿于他人的。实践是检验真理的唯一标准,结果是那么鲜亮地摆在那儿。 如果你播下去的真是什么“龙种”的话,那么这长成了的那十四、五个怎么全都是跳蚤呢?有哪一只跳蚤不是独裁的?有哪一只跳蚤家里不饿死人? 如果仅仅是异化的话,为什么一个龙种也没有呢?所以问题还是出在种子上。种子本身并不是什么“龙种”,而是那只褐式的老跳蚤生下来的白色的蛋。 所幸,恩格斯死前两年还说过这样的话: “历史表明我们也曾经错了,我们当时所持的观点只是一个幻想。 “我们没有最终目标。我们是不断发展论者,我们不打算把什么最终规律强加给人类。关于未来社会组织方面的详细情况的预定看法吗?您在我们这里连它们的影子也找不到。” 一个人的伟大绝不是因为他永远正确,而是他有发现并纠正自己错误的能力。知错认错改错,不仅仅是一个人的品质,同时也是一个人的本领。 恩格斯类似的话还有不少,这些话不仅比较坦率、真诚,也很清楚,给人的信息很准确。只要不是故意装聋作哑,那是不可能有什么误解与不同解释的。 我们这一代,五十年代的中学生,六十年代的大学生,经历过反右派、大跃进、三年自然灾害、大论战、四清、文革——经历过万寿无疆、永远健康;唱过闹哄哄的语录歌,跳过怪诞的忠字舞;戴过红袖套,有的人还戴过柳条帽,拿过铁棍和长矛;英明领袖,三落三起;改革开放,小康社会,翻两番和三步走;“清污反化”,南方谈话,四个坚持到三个代表,再到和谐社会,科学发展观——也经历了外国的事:“卫星上天,红旗落地”、柏林墙一夕轰塌,苏东一夜巨变——什么样的社会大变革都让我们赶上了。 悠悠苍天,曷此其极!是生而幸?亦或不幸?所谓韶光易逝,似水流年,转眼都七十上下了,虽然还没到“老而不死谓之贼”的年岁,却是真真切切的老年人了。这个时代已经不属于我们,我们却仍属于这个时代。 老年人有老年人的特点和弱点,“倚老卖老”是缺智老人的常态。有的只谈闯五关,不谈走麦城;有的喜欢对年青人说我走过的桥比你走过的路还多,我放过的屁比你说过的话还多;说老而成精,猴子尾巴上的毛都全熬白了;说我什么没见过呀,你一蹶屁股我就知道你要拉什么“屎”了。 这些都不重要,重要的是你将对自己说什么? 那临终的一刻已然在不远处的前方向着我们招手了。当我们回首往事时,我们又能说什么呢? 真的,我们能说什么呢?

共识网 2015-08-23 08:48:27

評論集

暫無評論。

稱謂:

内容:

返回列表