|

相關閱讀 |

外刊扫描 回到战争本身:重述我们的抗战史

|

>>> 深度觀察清末民初精神脈絡 >>> | 簡體 傳統 |

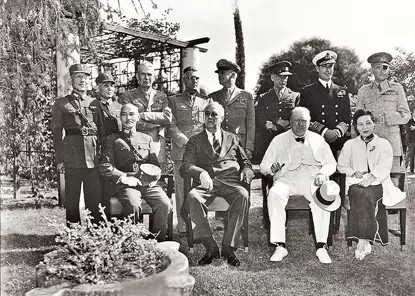

整理:刘亦凡 《东方历史评论》微信公号:ohistory 由于40年代以降美国政治气候及其在华失败的影响,美国学界对1937~1945年中国抗战史的叙述大都聚焦于国民党政权自身的腐败无能和中国这个“跛足巨人”挥之不去的顽疾。而当历史书写与人们一同步入新世纪,从“战争本身”出发重估这场战争的得失短长,开始成为各国学者理解抗战史的全新动向。下面取自抗战史论文集《为中国而战》(The Battle for China: Essays on the Military History of the Sino-Japanese War of 1937-1945)的四篇文章,由英、美、中、日四国学者写成。它们正可被视为在上述议程中的一种尝试。 在第一篇文章中,军事史学者方德万(Hans van de Ven)详细梳理了战后美国抗战史叙事在政治和历史上的根源,在指出这种叙述利弊的同时,为我们提供了军事动员和边疆战略这两个重新审查抗战史意义的视角。 美国学者MacKinnon的第二篇文章系统考察了抗战初期中国军队在徐州、武汉、长沙等地保卫长江沿岸的持久战略。通过对南京、上海沦陷后军队派系统整和防卫战略的分析,文章详尽呈现了1938~1940年长江保卫战对国民党高层症候、军事建设和抗战心理的影响。 后两篇来自中日两国学者的文章则分别考察了两场几乎同时发生、且往往被人遗忘的“平行战争”。通过对1944年中国远征军入缅作战和豫湘桂战役的战略和过程分析,两位学者从各自国别的视角,向我们揭示了这两场规模巨大、影响深远的战役如何塑造了战后的中国形象与世界格局。 绘事后素——作为神话的美国抗战史叙述与重审抗战史的基础 整理自:The Sino-Japanese War in History 作者:Hans van de Ven “一切历史都是当代史”。在各方的交织叙述中,1937~1945年的中日战争史同样也不例外。无论是将这场战争追溯至1931年的中国抗战叙事,还是重释中日战争与太平洋战场关系的日本战后研究,这段始末难析的历史都已成为不同版本构成的模糊图景。而在欧美学界,对中日战争的叙述,更像是一位现代巨人对侏儒盟友过时无能的申斥。 1946年,《时代》周刊的驻华记者兼费正清的大弟子白修德(Theodore White)与Annalee Jacoby共同写就的《中国的惊雷》成为美国国内的畅销书,正式拉开了这一叙事的帷幕。在这本事后影响了1949年艾奇逊白皮书的着作中,目睹国民党政权腐败无能的白修德将中共描述为抗日战场的积极力量,而将蒋介石和国民党贬为作壁上观的统治阶层。 对美国政界和一般公众而言,白修德对国民党中国抗战看似消极的叙述,并非只是文人的空穴来风。由于1944年盟军在欧洲和太平洋战事中的曲折,国民党军队在豫湘桂战役应对日本“一号行动”的失败,自然令美军的高级将领和罗斯福本人愤懑不已。后者在1944年的总统选举中采取了回避提及亚洲战场政策的策略,而以美国陆军参谋长马歇尔为代表的前者则在同时敦促罗斯福任命史迪威统领中国战场的指挥。 对信奉进攻主义战略的马歇尔而言,在战争中采取低机动的防御是军事与观念落后的表现,对此,早在30年代就担任马歇尔改造美国陆军计划副手的史迪威也深信不疑。在1944年前后,他们二人对中国军方防御策略的批评都将国民党自身的落后陈腐视为阻碍其战争胜利的关键。偏爱进攻,怀疑英国,使史迪威等人将“进攻意识”的缺乏与这个东方古国的柔弱消极联系起来。伴随白修德着作对这一观念的局部深描,国民党政权的落后低效与其在抗战的消极作用由此进一步成为60、70年代欧美抗战史叙述的主流。除却Tuchman、Dorn在70年代关于史迪威与蒋介石对抗战贡献的对比研究将国民党描绘成一块东方朽木,Eastman、Coble等人基于50年代后期现代化理论叙事对国民党派系争斗、军事独裁的抨击,更将这个结论推向了研究者共识的高地。 不过,对今天的史家而言,上述结论是否就此穷尽了国民党政权抗战的全部图景,似乎仍待更具同情的考察。正如Drea的研究指出的,国民党军队在战争爆发之初不仅在装备和后勤能力方面远逊日军,国家海空军事力量的空缺也使之几乎没有能够左右战局的战略配置。在这种情形下,国民党带领这个农业大国勉强生存的目标几乎无法取决于单纯的军事因素,而国民党运用传统手段进行的战争动员,事实上确为其冲劲不足的防御策略提供了适当的基础。 从30年代初起,国民党就已意识到通过中央集权的官僚体制整合各军事单位以预备与日作战的重要性。在建设军工防线、引入德国军事顾问的同时,国民党政府将保甲制度、新生活运动和建立现代金融体系视作三大动员社会的支柱。保甲制不仅帮助国民党重建了久已涣散的基层规制,更重要的是,它为政府在抗战初期为军队补充农村兵源提供了稳健的着力点,用何应钦的话说,它“复苏”了中国民众同仇敌忾的尚武传统。 尽管官方在1938年中止了显然难以成行的义务兵制,从1937年到1941年,国民党军队每年招募的兵勇数目仍然超过200万。通过战前建成的几大军事基地,这些从河南、安徽、江西、湖南等主要兵源地募得的新兵得以集聚至沿海和中原前线。然而基层纷乱的局势也意味着,中央财政部门和情报机构必须形迹可疑地植入各行政区域的城镇乡野,运用保甲资料对社会与战备实施有限的监控。 与高度地方化的兵源招募手段类似,国民党对战时粮食补给系统的管理同样展现了其统一治权的决心和实际能力的匮乏。尽管在战争初期,国民党仍能依靠前线军队轮休和战区就地征粮维持主要战区军队的口粮,但到1941年之后,缅北给养线的阻断彻底打破了这一常态。除了依靠外债、发行货币、减少政府支出,重新按照人口和战况分派各地农业征收份额,中央政府在涉及地方层次的实际征收过程中并无实施直接控制的可能。尤其当连接四川与华东战区的中转地宜昌于1940年被占领,政府维持局面的手段也只有继续借债和印钞,从实际效益来看,它与募兵制度的动员效果同样有限。 如果说国民党在抗战时期的动员控制努力为理解其自新动机提供了一丝缝隙,那么国民党在抗战前后对边疆势力的争取,就更是我们重审这场战争自身特性的关键。对中国的统治者而言,边疆不仅是布置军事力量的战争空间,更具有深远的政治和文化位置。以“泛亚洲主义”为中心的帝国蓝图不仅要求日本在既有殖民地培植“亚洲认同”,一旦广袤的边疆沦为日本的势力范围,则中国将不仅失去在正面战场外牵制敌军的飞地,自辛亥革命起即囊括西藏、新疆、东北的民国正统疆域也将受到根本上的冲击。 从30年代起,国民党即开始谋求在边疆相对日本的有利态势。一方面,它试图在“满洲”边境维持日本与苏联的紧张,从而争取中日开战后苏联方面的支持。而伴随着苏日互不侵犯条约签订和1938年国民政府西迁重庆,国民党又主动转向了西南边疆的英美盟友。为了稳固中央政府在西南的地位,蒋介石先是依靠1934年建成的西康省和驻跸西康的班禅活佛钳制当地军阀刘文辉的势力,后又将另一位地头蛇刘湘遣至北方和上海参与抗战。尽管北上的刘湘常有与山东的韩复榘合谋攻川的念头,但在国难之下,封疆大吏的派系图谋往往也只是心中难平之意。尤其在1938年4月台儿庄大捷之后,任何派系领袖都已无法忽视这场战争的举国性质。 对中国来说,中日战争无疑意味着全部。它或是在抗争中奋勇得生,或是在沉默中走向灭亡。相较欧美学界对“老大帝国”的单一指责,本文认为:尽管抗战时期的国民党自始至终的确表现出捉襟见肘和低效无能的一面,但依靠民族动员与国家建设的现代努力乃至相对有利的地缘政治环境,引领这场战争的国民党在含混的正当地位和传统思绪中仍然赢得了国家的存续和战争的胜利。在这个意义上,抗战的惨烈和损害,并非一个老朽的侏儒颠扑不破的命运,而是努力步入现代行列的中国无法回避的伤痛。 惨胜如败——藩镇合一、保定将道与1938~1940年长江防卫战 整理自:The Defense of the Central Yangtze 作者:Stephen MacKinnon 1938年1月24日,一声枪响扰动了噤若寒蝉的汉口。在赶赴开封高级军事会议后的第13天,于济南临阵脱逃的军阀韩复榘被胡宗南亲手枪决。与会藩王,包括与蒋介石恩怨未了的李宗仁、白崇禧、冯玉祥,一致同意韩复榘应为南京和上海的受困付出血债,而他的鲜血,则正好被用来宣示歃血为盟的决心。 在外国媒体铺天盖地的悲观预计和京畿摇摇欲坠的战局下,韩复榘的死为蒋介石带来了重整军政的良机。南京上海沦陷在即,藩王此时已无法置身事外。枪毙韩复榘之后,开封会议旋即做出了在长江沿岸搁置日军西进的“持久战”方略,在各方心照不宣的筹谋下,最高指挥迅速将长江沿岸划分为两大人事错杂的战区。李宗仁的桂系和汤恩伯的嫡系部队总计90个师28万人,组成安徽、湖北、河南的第五战区,蒋的心腹陈诚则以武汉三城为指挥部,率领黄埔中央军班底和张发奎的粤系共38万人合成布防湖南、江西、湖北的第九战区,加上冯玉祥和新四军的剩余力量,统帅们预计,这场“持久战”的兵力比数将达到令人满意的六比一。 不过,由于缺乏空军和炮兵力量,再加上中央军近70%的黄埔军官都在宁沪马革裹尸,这支中国联军的战力令人堪忧。据一名美国军事观察家估测,中国军队每个师的实际战力大约只等于同建制日本军队的三分之一至十二分之一。相较蒋介石在预期和指挥两方面对战场局势的积极姿态,在汉口部署战局的保定军校毕业生们并不乐观。司令长官陈诚、白崇禧,地方干城薛岳、罗卓英、唐生智,此时已做好了艰苦死战的心理准备。与举国征召的中央军不同,保定校友麾下的军官与士兵大多来自富庶家庭,常年追随,宛若死忠。在人事重组和紧张战事的化合反应下,两大战区虽然总体势弱,但前所未有的如胶似漆也在中国军队之间缓缓发酵。 战纲一定,保定人立刻显示出清晰的战场判断力。从1月到3月,汉口指挥部和第五战区不断发出向徐州集结军队的命令。李宗仁的8万桂系坐镇徐州,30万兵力被投入到徐州被投入到龙海铁路沿线。此举的出发点,在于判断日军的北方军队即将与驻防南京的11军合兵一处,由徐州连接的铁路线西进。事实证明,汉口的判断完全正确。日本空军于2月对徐州周边进行了持久轰炸,11军亦在同时向徐州运动。但到3月,30万中国军队已如期进入前线。围绕徐州,中国军队对日军的西进展开了一场持续三个月的抵抗。 在徐州以北120公里的滕县,李宗仁的手下王铭章率其四川旧部奋战至死。在鲁南临沂,庞炳勋与张自忠经过三周激战,成功地阻止了板垣师团的进攻步伐。三月22日,张自忠又与孙连仲、汤恩伯投入台儿庄会战。尽管从日本军校毕业的汤恩伯向来与李宗仁不睦,但在上峰军法处置的威胁和先前积累的士气驱使下,中国军队仍于4月7日以击杀2万人的战绩迫使矶谷廉介撤出战场。此役,张自忠等人亦丧失了同样数目的部属,到4月末日军从天津和南京征调的40万援军抵达前线并于5月中旬攻下徐州,中国军队在徐州的战斗在给日军以有效杀伤的同时,大致达到了“以时间换空间”的战术目标。但同时,当蒋介石于5月底下令炸开花园口以迫使日军向武汉进发,中国也付出了比徐州惨痛得多的代价。 在徐州受挫的日军羞愤异常。夺取武汉、平定华中,如今成为他们急切的热望。6月,40万日本军队从合肥和南京分两路向武汉进军。对日军而言,武汉夏季的酷暑尽管令人疲惫,但长江水位线的上浮使其炮舰对陆上目标的打击更为便利。而在中国方面,士气、民心和一倍于敌的守军是继续拖延敌军的优势。借助从徐州撤入大别山的桂系部队,陈诚和白崇禧也做出了分头阻击的部署。前者布防长江以南,后者则负责在大别山南北两端阻挠敌军的攻势。但机缘巧合和指挥系统的缺陷似乎仍使保卫武汉的计划难以为继续。 7月,由于薛岳的指挥失误和马当驻军指挥官回汉受训,日军在未经抵抗夺取突破江西的马当防线,并随即占领九江,向武汉迈进。北进河南的日军与此同时进击信阳,负责信阳防务的胡宗南临阵撤退,致使继武汉的北方门户在东线沦陷之后形同虚设。尽管薛岳、张自忠和孙连仲等人之后在瑞昌一带与敌奋勇争夺许久,但强敌环伺的平汉线已意味着固守武汉计划的失败。仓促之下,蒋介石和陈诚决定不再重蹈南京和上海的覆辙。从10月底起,武汉的工业辎重和军需货品开始在宜昌集装,而面对无可挽回的败局,蒋介石在11月12日下令将长沙付之一炬。在为期四月的大拖延之后,国民政府终于决心将“持久战”的中心从武汉转向重庆。同时,借助与十月之前大相径庭的举国士气,蒋介石要求薛岳和罗卓英更加主动地维系南昌残局。 作为武汉保卫战失利的延续,同时也是“持久战”方略成功的余音,中国军队在1939年一年间维持了保卫长江的势头。除却罗卓英在4月对南昌的积极攻势和9月陈诚在长沙-武汉铁路沿线对日军的成功阻击,陈安宝和刘雨卿两位将军的杀身成仁同样是这段艰难时势下中国军队百折不挠的证明。对半壁江山已成梦萦的中国而言,每一次抵抗和牺牲都像是生存的自证,到1939年6月宜昌的陷落宣告了长江战斗的终结,这种无可奈何的姿态,也就成为抗战步入“相持阶段”名副其实的写照。 不过,更公平地说:中国在长江防卫的“持久战”中收获的或许不仅是苦涩和坚毅,从韩复榘就地正法,到藩王联手鏖战江滨,为期一年有余的战斗使自北伐以来相互倾轧的军政派系首次实质性地联合在蒋介石的名义之下。自此之后,国民党军队内部的矛盾不再单纯呈现为地方列强之间无休止的争斗,黄埔和保定两所军校的毕业生也开始成为辨识其面相的一对可视范畴。 尽管相比保定人在战场上的无畏表现,出身黄埔的胡宗南、何应钦、张治中在这一年中几乎无所作为,但中国军队在徐州、武汉、南昌和长沙的胜利,乃至几度飞赴战场一线的作为,已足以使黄埔的校长成为当时的国内外舆论刮目相待的对象。更重要的是,列宁主义组织原则武装的黄埔和兼容德日战术训练、儒家事忠于国精神的保定之间,一种直面日军的自信心也在这一时期逐渐生根成长。对最终抗战胜利的结局而言,这种自信,与中国军队在1938~1940年间形成的统一态势同等地重要。 黑暗之心——中国远征军的起源、战备与行动 整理自:Chinese Operations in Yunnan and Central Burma 作者:Zang Yunhu 1942年,由于缺乏英国人的重视和美国人的谨慎,缅甸在亚历山大勋爵的迟缓反应和史迪威将军的狂飙冒进中沦为日军的桥头堡。由史迪威统帅的中国军队尽管在缅甸作战英勇,但为了掩护英军向印度撤退,远征军伤亡惨重。为了让中国继续留在亚洲抵御日本,在长达一年、事关颜面的美英争讼后,1943年由罗斯福、丘吉尔、蒋介石列席的开罗会议决定重新建立东南亚盟军司令部,由蒙巴顿伯爵任总指挥,带领盟军夺回缅甸,疏通中缅边境的补给公路。 由于缅甸事关国民政府后方稳定与前线的战略补给,在获得罗斯福并非完全虚情假意的空援承诺后,蒋介石决定,在云南重组中国远征军,与他的英美盟友继续战斗。鉴于一年前的惨痛教训,蒋介石希望,此次出征不仅要在战备上筹划充分,在组织与指挥方面,自己同样要独占鳌头。 1943年3月,蒋介石接受史迪威的建议,在印度蓝姆迦、云南和桂林设置军事基地,由史迪威和美方军事教员训练40万中国军队。在军令部的作训计划中,在云南受训的部队将直接编成远征军,派赴缅甸以供驱驰。在计划形成的进程中,蒋介石先后委任亲信陈诚和卫立煌为远征军总司令,同时极力阻碍由蒙巴顿和史迪威直接指挥远征军。另一方面,对于史迪威按美方军事建制重组远征军的要求,蒋介石则欣然接受。对蒋介石来说,后者不过是战术层面的让步,而由美械装备一支训练精良的中国军队,才是战略上考虑的关键。凭据美国的《租借法案》和政治磋商,远征军和驻印军在1944年春天已俨然成为美械军团。 男儿应是重危行,岂容儒冠误此生。随着1944年盟军攻缅计划的临近和豫湘桂战场的颓败,“十万青年十万军”的口号和“举杯高歌救国军”的小调响彻中国的各大城市。在蒋介石的号召下,超过9万名青年学生受训编入远征军和驻印军。在一派“国破山河在”的气氛中,军令部于1944年初向远征军下达了渡过萨尔温江、与腊戍的驻印军会合的指令,总司令卫立煌随即于4月下旬率部开拔,蒋介石在给卫立煌的手书中写道,“国军声誉,系于此战”。 战事很快以此等节律向前推进。5月4日,远征军渡过萨尔温江,主力部队直指龙陵、腾冲与芒市。为掩护卫立煌在萨尔温前线的行动,最高指挥部于5月20日下令驻印军向北进攻密支那,以防日军分兵支援。 在萨尔温江沿岸重组之后,第71军和第2军在宋希濂的带领下占领了龙陵。尽管日军很快即从腾冲派兵支援,但宋希濂很快组织了成功的反攻,以击杀敌军2000人的战绩重新巩固了龙陵的防御。在蒋介石的压力下,卫立煌决心调整战略,分兵两路同时向龙陵和腾冲进发。然而,此时日军的战略重点已从3月初向印度东北部突进转向阻断缅北公路。在令日英双方都损失惨重的英帕尔战役之后,日军开始逐步在芒市集结其主要兵力,以求在龙陵和萨尔温河附近击溃远征军,从而缓解日军在腾越的突围压力,保障其对缅北公路周边的紧密控制。 9月5日,日本精心筹谋的计划一触即发。在两天时间内,日军向龙陵和芒市发起了大规模攻势,而此时卫立煌手中的有生兵力已不足初渡萨尔温江时的五分之一。面对日军的反扑,蒋介石责令卫立煌继续向腾越与芒市进军。在巨大的战场压力下,第8集团军于当日结束了近六十天的激战成功夺取松山,而第20集团军则在一周之后力克腾冲。 继龙陵之后,松山与腾冲的失陷对日军而言无疑是巨大的挫折。这不仅意味着庇卫缅北公路的四座桥头堡如今只剩一处,而且,它不亚于宣告日军在密支那对盟军的围困计划以失败告终。唯今之计,只有在伊拉瓦底河谷与中国军队反复纠缠,运用交叉兵力分散远征军和驻印军的双重压力。而蒋介石则在安排远征军对芒市发动10月25日总攻的同时下令部署当地防御。尽管卫立煌更倾向于使军队首先休整,但当先头部队于11月20日先后攻克芒市之后,他仍然在一月时间内组织了对wanting的进攻。经过持续一月的三路攻势,远征军终于在1月20日完成使命。到1945年1月底,中美两军的高级军官已经能够在前线把酒言欢。 与同期在豫湘桂展开的阻击战不同,远征军与驻印军在云南和缅甸的军事行动既没有暴露出指挥上的三心二意,中国军队的组织、通讯和战斗素质也没有像世人预期的那样,纯属一支弱旅。在统一指挥中心和美国军事编制的襄助下,各级指挥官在战争中表现出了灵活的战术谋略和坚决的临场机断。作为对慎虑的回报,中国不仅重新赢得了缅北公路的控制权,从而在战略上完成对盟国的承诺,并且,在豫湘桂失败之后,蒋介石及其政权在一定程度上实现了对自我的救赎。尽管无论如何,这样的救赎不仅来得太晚,也付出了过于沉重的代价。 血色黄昏——1944年豫湘桂战役的根源、经过与影响 整理自:The Ichigö Offensive 作者:Hara Takeshi 与抗战初期武汉、上海、南京等地发生的悲壮战事相比,从1944年5月持续至次年2月的“豫湘桂战役”往往少为人们提及。或许是由于战势已明,也许是因为国民党军队在印支同期的战斗过于引人注目,在多数人眼中,这场对中国抗战而言最大的失利、乃在日本近现代军事史中规模最大的战争,不过是对抗战后“国民党腐朽论”的另一个注脚。“战争本身如何”,似乎已是一个无关紧要的问题。 然而,对处于颓势的日本而言,这场被命名为“一号行动”的攻势并非一块败寇鸡肋。1942年12月,伴随美国在太平洋战争中反客为主和美国与中国空军合作的深化,原本依凭庞大的现代海军在太平洋和东南亚驰骋的日本正逐渐丧失其在海上的地位,阻滞不前的在华陆军与丢失了海上补给线的东南亚驻军,由此面临着分割作战的危险。在此情势下,新任陆军参谋本部作战课长的真田穣一郎迅速意识到,唯有打通东南亚与中国的陆上通道,日本本土才可能从东南亚收获关键的战略物资,从而为扭转不利的国际战势腾出可靠的时间。 从1943年1月到11月,陆军参谋本部在真田和服部卓四郎的指导下制订了由北向南由陆路打通东南亚与在华日军的计划。由于预计到深陷太平洋漩涡的海军无心恋战,这份计划在确认只有254航空队参与的前提下将总目标分解为两个方面:第一,以在华陆军由北向南的攻势夺取北平至汉口、汉口至广东的铁路线,从而获取大陆本土与东南亚的交通联系;第二,摧毁南进沿线的空军基地和美国空中力量,保障日本东海舰船和长江补给线的安全。服部深信,一旦计划成功,日本完全能够在短时间内彻底击溃中国抗战的有生力量,并在1946年借助澳洲北部和菲律宾的北进攻势结束这场处境不利的战争。1943年12月,侵华日军司令部依据总参谋部的战略意图向东京提交了具体的战术方略,在一片乐观的情绪下,天皇于次年1月24日批准了这项代号“一号作战”的计划。日本有史以来最大规模的陆军作战就此拉开序幕。 根据侵华日军司令部提出的执行方案,“一号行动”分为两大阶段:第一阶段从1944年4月中旬启动,由第1和第12军为主力沿北平-汉口铁路歼灭沿线中国军队,与11军自南向北进军的一个旅完成对铁路线的控制。第二阶段则预计从1944年5月开始,由精锐的第11军沿湘江南下进犯长沙、衡阳,其后与第23军会合攻取桂林、柳州与南宁,并同自印支北进的第21军谋求跨境联动。执行方案同时预计,到次年1月,日军即能充分实现对平汉、粤汉铁路的控制,此时,第20和23军即可从南北两端合力摧毁美军在湖北遂川的空军基地。 尽管在时任帝国首相的东条英机看来,这一计划“完全忽略了摧毁在华空军基地的重点”,但到第1和第12军的首轮攻势成功于5月末重创平汉沿线守军时,“一号行动”摧枯拉朽半个中国的计划已经无法制止。从横跨河南、湖北的黄河到广东与印支的边境,62万侵华日军中的80%被派往计划蓝图中的各个节点,伴之以10万匹战马、15000部机动工具和超过1500个炮兵单位,其规模超过了1904年中俄战争的两倍。战端爆发伊始,日本侵占区的后勤基地借助长江航线,每月能向前线军队补给超过4万吨的物资。强压之下,驻防华北的蒋鼎文勉强抵抗,第一战区的另一长官汤恩伯则俨然成为举国公贼。在京汉作战大获全胜之后,侵华日军司令部更有理由坚信,湘桂一役势在必行。 然而,东条英机和老年军官的斥责并非空穴来风。从6月开始,美国空军开始沿长江一线对日本补给船只车辆进行轮番轰炸,悄然撤退至国统区的一部分空军力量随时可能突袭日本在台湾和东海的基地。再加上6月18日长沙失守之后,国民政府军令部已大致推测出日军在衡阳建设空军基地的企图。为了应对奔涌而来的英美指责和国内舆论,蒋介石向衡阳投入了14个军,以衡阳这个平汉、粤汉铁路的焦点为中心,在湘江两翼与日军展开殊死攻防。在长达47天的衡阳保卫战中,缺少足够补给、又没有空中支援的日军损失惨重。东京的反对声音此时再次响起,要求侵华日军司令部收缩之前制定的战术目标。 但可以想见的是,参谋本部作为计划的制定者不会就此退让。真田穣一郎尽管看到了局势的僵持,但他深信,旨在打通印支与中国边境的“一号行动”关乎之后扭转亚太战局的基础。同时,服部卓四郎也从战场回到东京,努力说服高层将领继续执行“一号”计划。出于同样的战略考虑,东条最终同意了二人的请求,但他也同时勒令加快执行夺取各地空军基地的命令。 在高层的支持和敦促下,截至1945年2月,日军成功按计划占领了衡阳、桂林、柳州、南宁、遂川,并控制了当地的空军基地,而第22军和第21军在中国边境的会师,也宣告了参谋本部贯通中国本土与印支军队目标的完成。在战役的另一方面,国民党各战区的军队在长沙会战后一蹶不振,伤亡惨重,根据日本单方面统计,中国军队在京汉和湘桂作战中的伤亡数超过了75万,而蒋介石也在日记中写道:“我今年五十八岁了,自省我平生所受的耻辱,以今年为最大”。 蒋介石和国民党无疑是战争的失败者。豫湘桂战役使国民党军队的中坚力量丧失殆尽,更重要的是:此役之后,国民党软弱无能的形象愈发在美国公众的心目中发芽生根,共产党积极清廉的抗战风貌也逐渐成为美国人同情赞许的对象。蒋介石对“一号作战”的失败应对,既使他失去了军队,也让他失掉了人心。而对日本而言,尽管战略目标的逐一达成使之在相当程度上成为这场大战的胜者,但占领的城市、掠夺的基地、俘获的恐惧都无法抵消的是,美军在战事爆发之初就已将华东的空军力量疏散至西南内陆。 1945年,当B-29轰炸机从中国西南起飞,频频掠向长崎和塞班的海军基地,或许此时的参谋本部才会和焦心战后国共局势的蒋介石一样明白:自己向来不是这场战争的赢家。

东方历史评论 刘亦凡 2015-08-23 08:54:03

評論集

暫無評論。

稱謂:

内容:

返回列表