|

相關閱讀 |

520带你走进荒木经惟的情爱世界!

|

>>> 文章華國詩禮傳家—精彩書評選 >>> | 簡體 傳統 |

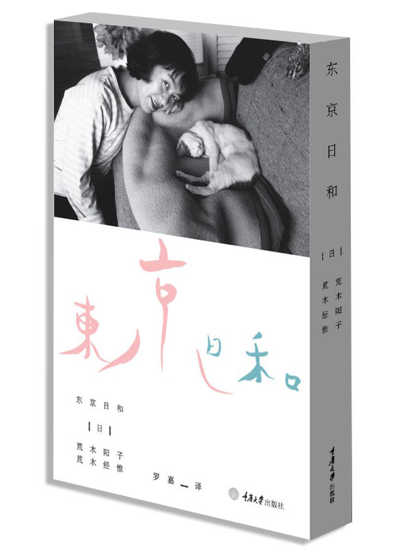

荒木经惟(1940—),摄影师、当代艺术家。主要作品有《感伤之旅·冬之旅》《东京物语》《东京日和》《爱猫奇洛》等。 + 荒木阳子(1947—1990),荒木经惟妻子,本名青木阳子,日本随笔作家。 《东京日和》一书,最初连载于日本《思想科学》杂志1989年7月期,按先前的惯例,阳子撰文,荒木配图;但三期过后,阳子因患子宫癌入院,1990年1月27日,阳子离开了人世。整整一年的时间中,荒木沉浸在巨大的丧妻之痛中无法自拔,最终决定独自完成《东京日和》。在本书的后半部中,透过忧郁的写真和感伤的文字,荒木用自己的方式深切表达了对妻子永远的思念。 七月的《东京画》 by 荒木阳子 七月七日七夕节是我们的结婚纪念日。结婚已有十八年了,真让人难以置信。我们变了么?夫妇间的默契已经达成了么……不知道,也许什么都没变,也许相互更能包容了。接受采访时,经常有人问夫妇间和谐的秘诀是什么。哪有谁会刻意去注意这个呢,这么想着,也就爽然答道:“也许是小时候的生活环境比较相似吧,两人直接就很能理解。真的,说不上为什么就能互相明白……”回答是回答了,还是有些搞不懂。即便真如所言,说出来,倒好像是撒谎,心里很不爽。其实,夫妇间的感情,用话来说,反倒不好。虽说两人一心同体,也按照各自的方向各自坚持。伤害了对方后,突然醒悟,像赔罪似的,又一起去讨好Chiro,这心情怎么形容呢,很难。 每年七七结婚纪念日,多是下雨,今年例外。清晨起来,天气晴朗,“今天这是最棒的东京日和了。”老公心情分外好。去入谷的牵牛花市转转吧,两人商谈着。“这之前,还是先去看Wim Wenders献给小津安二郎的《东京画》吧,”两人越谈越兴奋,“那就早点儿出门吧。”一点半出门,谁知在大门口碰上了Chiro。两人一起出门呀,喵呜,Chiro 生气地抗议。 Chiro抗议两人一起出门 有乐电影院两点三十五分那场,坐了有八成人。 给人感觉观众性格都不很明快,大概Wim Wenders和小津安二郎两人的粉丝,性格大多阴暗吧,我自己就认同。电影放在小屏幕上。小津《东京物语》的标题出现时,Wim Wenders的旁白也开始了:“……小津的电影传达了二十世纪人的真实生活。从中,我们看到了自己,更多地了解了自己……”《东京物语》里,尾道那场戏登场。笠智众和东山千荣子在收拾行李,拍摄的角度显得很怪异。画面中的夏日是静静的,两人的对话也是静静的。景致如此让人怀念,深深地震撼了我。旅行中,Wenders对千姿百态的东京的思考,在一个男人面前突然停止了。此人是跟随小津历二十余年的摄影导演厚田雄春。厚田趴在席子上,看着低位摄像机的镜头。我也经常用席子,可像这样总抱着席子到处走动,真是不容易。观众扑哧一笑的时候,他开始讲述对小津的怀念,可以看出他很动情。“小津挖掘出我的潜能,充实了我,如今再也无法与其他导演合作了。请原谅……”说着,泪如雨下。这一幕深深打动了我,感到浑身乏力。画面紧跟着切换到《东京物语》里原节子哭泣的镜头,这下我再也无法抑制自己,泪腺如同开了闸一般,就这么放任地流到最后。画面出现行驶在尾道老街上的汽车,坐在车内的原节子打开婆婆的遗物,镜头上是一块手表。脸上流露出的静默的哀伤,深深地印刻在那里。没有谁能演得比她再好了。同电影开始的画面一样,妻子亡去,笠智众独坐起居室,现在只他一人。蒸汽从一幢幢房屋间的水沟里腾起。天空晴朗而幽静。 小津的《东京物语》和Wenders的《东京画》 《东京物语》画面出现“终”字之时,《东京画》也终结了。平静的结尾,我浑身疲塌软弱。Wenders对小津的怀念,厚田对小津的怀念,还有对小津电影的怀念,使我心潮起伏。这一幕幕仿佛真的看到了,情绪久久不能平静。即使之后在“炼瓦亭”吃了牛肉饭,在光线柔和的玻璃窗前坐望,看着银座的来往人流(老公用平视角度拍了张照),脑子里还是一片晕眩,一个不同于平时的我。 在无时无刻不在拍照的老公的催促下,按之前的计划,向入谷的牵牛花市出发。乘上熟悉的日比谷线,两人很久都没坐过,到了几年都没来过的入谷站下车。出到外面,言问街上摆满了一排排牵牛花的花盆。一盆盆牵牛花,和一阵阵嘈杂的人群,突然让人很有感触。一丝感伤掠过,不知为何,那感伤深深渗透心底挥之不去。挤在人潮里,买了牵牛花及鬼子母神守护符,还买了最喜欢的杏子糖,可心情并没好转。看看周围,白领在那儿嚼着炭烧小鱼,带孩子的人在一旁吸溜着炒面。夜市和以往一样,可我的心情无论如何也High不起来。 有乐街的高架桥下 “本来想来这儿看我自己的《东京画》的,”我和老公叽歪着,“当然不行了,我们已经出局了。特特坐上地铁跑到牵牛花市来,不是也就这样了么。在三之轮那会儿,因为是生活在那儿的,情况不一样。” “嗯,是呀,已经不是我们的生活圈子了,那已经没有了。 ” 我默默地点了点头。 还是很让人恼火。最后买了两块西瓜,边吃边走,走到了根岸附近。 “这周边全是情人旅馆”,经老公这么一说才注意到。粗俗的建筑,刺眼的霓虹灯,让人觉得怪诞不经。过了莺谷的高架桥,再直着走,正好是谷中墓地的入口处。 “好吧,咱们穿过墓地走,出去就到谷中银座了。 ” 听从老公的提议,走进了墓地。白天的话,怎么都好说,这大晚上的,走在这么多老墓碑里,想想都觉得有问题。可我还是跟在了他后面。但是,走来走去,总不见有什么新异处,好像总在一个地方转悠。我忍无可忍问道:“我说,走得出去吗?走这种地儿,就这么有意思吗?”我烦躁得喊了起来。“没问题,往这边走,不是可以看到亮灯的地方吗。”我跟在他后面,总算平安出来了。 走来走去到处是墓碑 可之后,他带我去的谷中银座,因为时间太晚(已过八点),商店街也都关了门。副食店、豆腐坊、烧串摊,都看不到了,我怒气冲冲地绷着脸。大结婚纪念日的晚上,凭什么让人这么着急上火,气哼哼的呢。穿过夜晚的墓地,走过打烊的商店街,感受一下谷中的夜晚也还成,现在想想当时可能因为走得太多了。从入谷到根岸,又从根岸到谷中,之后又从谷中到西日暮里站,我跟在熟悉东京街市的老公后面,一路快走,真的已累得疲惫不堪。到千代田线,在西日暮里站买票时,几乎快吵了起来。 对这地区我和他本来的感觉,就是不同的。 最后,还是坐出租车到青山,去了常去的餐吧用餐。端来吧台上冰凉的Gin and Tonic ,顺着喉咙流下去,一下子觉得很爽快,非常奇怪的一种感觉。看着架子上摆放的Liqueur 、Whisky、Gin、Vermouth,全然没有了从入谷到谷中一路走来时的那种不舒服。感到很踏实,实实在在体会到,自己还是很适应这样的生活圈。估计老公则不然。这是我自己的一种感受。在这个与自己无缘无分的青山地方,在这间刚开张不久的餐吧里,一个从未谋面的少年男子给自己调了一杯Gin and Tonic,是这么好喝,感觉这么舒服。与自己毫无关系,却又如此的轻松,这种感受还要说得的么。 一定是入谷和谷中,于我心有戚戚焉,否则,不可能这么简单让我一下就沉浸到怀旧情绪里。Wenders之所以花了那么大气力,只因他不是日本人。 不管怎么着,今年的结婚纪念日完全给《东京画》弄糟了。当时如果不去看,说不定入谷的牵牛花市,谷中的商店街,都能让人很开心。正因看了那场电影,一开始把情绪提升得太高了。明年得小心。 独自走在东京日和的路上 by 荒木经惟 一所新房子建立起来,从露台看过去,景致彻底不同了。 阳子身体还好的时候曾说过:“咱们是不是赶紧搬回市内呢。在上野、根津附近找所旧房子,独栋的那种。” 上高中那会儿(我在上野高中,阳子在白鸥高中),经常到不忍池附近玩耍,很喜欢那一带。横山大观的故居就在那里,真想住在那样的地方。 今天一早起来,就是一个绝好的东京日和的天。觉得久未有过的好心情来了,应该可以在东京走走了。边思念着阳子,边独自走在东京日和的路上。拿着莱卡相机,装上彩色胶卷,把拍出的献给阳子。 运动便鞋不行,一定得穿上锃光瓦亮的皮鞋。莱卡也不是背在肩上,要挂在脖子上。带了二十卷(别人偶尔送的)柯尼卡胶卷。用莱卡,拍彩色的。用35mm镜头。 可是去哪儿呢?假如是阳子,会去哪儿呢?还是去青山一带吧。 出了豪邸(温莎贫民窟豪德寺3), 走在每次都走的路上, 想着到底要去哪儿? 在小田急车站, 决定还是去根津那一带吧。 [温莎贫民窟豪德寺:荒木对自己宅邸的戏称。] 住在这种地方也很不错嘛。 喂, 猫咪, 猫咪,小猫咪。 哦, 房顶上的猫也安静了。 谷中二丁目、四丁目。 不穿过墓地走了, 阳子曾为此发过火, 对吧? 穿过上野公园, 到了不忍池。 大师推荐 《东京日和》:心地荒凉思念 by 朱白 对死人的无奈是永无止境的,它不会因你的意志与虔诚而发生改变;对死去爱人的怀念是暗无天日的,在记忆中那种欢愉有多清晰,你用来怀念过去的现在时的痛苦就有多模糊。 这本荒木经惟在他妻子过世三年后整理出版的摄影集,正是这种灰暗模糊的基调。不管荒木经惟的镜头里出现什么,天空、白云、乱草、破宅、陋巷、老房、荒地、小路……所有这些都被打上了一种哀愁的色调。好像荒木经惟的镜头上安装了一个叫做“哀愁”的滤镜,任何物体进来都难逃其设定好的色调。即便是他妻子荒木阳子的旧日照片,也能让人时时沉浸在他们的美好往事中,那又是一种格外分明的心地荒凉之感。 如果仅从艺术作品上来审美,对于《东京日和》来说是不公平的。我们尽可以说荒木经惟抓住了文学叙述的情感精髓,他还紧握住摄影图片所能传导出的人间温度,积累和释放,放任和收紧,他都拿捏精准,但这种情感上的动容其实并非真的是一种创作,至少不完全是,而是一种掏心挖肝的现实流露。 《东京日和》前三篇是荒木经惟老婆荒木阳子写的随笔,当时是给一个刊物用来与荒木经惟摄影作品合并发表的文字。两者相得益彰,荒木经惟的怪诞和冰火处理时显示出的冷峻、疏朗,正好与荒木阳子的调皮、和谐、温暖交相呼应。如果说荒木经惟那时作品是消极中对艺术的敏锐捕捉,那么荒木阳子的文字则是充满阳光和火质感的梳理,前者疏离和荒诞感浓重,但正是建立在有后者这样的亲人在身边围绕的对比之上。 没有什么力量可以搭救死亡带来的失去,纵然有工作、稿费、啤酒、日复一日的日出日落,也无法真的令光阴重聚。愈发美好,也就愈发怀念,愈怀念则愈不可逆转的荒凉。 荒木经惟对生命的无奈,甚至绝望也在他日记体的记录中一一再现了,他说:“拍桌上干枯的花。想着阳子/Chiro(两人养的猫)进入画面/想拿给阳子看/献给阳子的写真集《近景》拍了芋头/结尾是蝴蝶……” 画面的震撼不一定非得是内容上的绝望或者伤感。那幅《妻子逝去 上吊自杀的荒木》自然惊世骇俗,而那些平平常常的断瓦残墙也都让人随时感受到荒木经惟的伤感与痛心,还有那些曾经二人的同光时光,荒木经惟用重新再走一遍二人曾一同走过的路,来极端处理自己的痛苦和怀念,那些街巷和小吃店,荒木经惟会臆想此时如果荒木阳子在会说什么、会做怎样的决定。此时他就像一个被再三遗弃的老人,一边让过去的往事无比清晰地重复再现,一边将自己眼下的日子过成失焦状态。你再也不会想起来这个荒木经惟就是拍摄了无数色情照片的那个胡子拉碴甚至有些猥琐相的摄影大师了。 悲观至极,终究还是接受不了妻子的死去,荒木经惟将过去妻子健在时拍摄的照片穿插在这本影集中,造成的艺术错觉就是他们一直缠绕,在同一个银河系中,真的客观存在。 有些人天生就是艺术家。像荒木经惟这种,随便按下快门就可以打开艺术的密码箱,成为传递情感的作品,他对于生活中的细枝末梢有着天赋异禀的感知力。碰巧上帝要成全或者摧毁他,让他中年丧妻,失去了相依为命情投意合的亲人,对于荒木经惟来说,痛失与怀念变成了一种生活和艺术的常态。他无比忧郁和无奈地写着日记,不管这一天他做了什么都洋溢着浓浓的思念之情,他对于妻子的爱和对于曾经美好的怀念,竟然都在他成为大师的工作记录和日常生活中点点滴滴地缓慢流淌了。 此时细读荒木经惟的文字,也有一种盎然的趣味。简短、跳跃、零碎,但这些文字犹如被注入了一种天然的气味,不管写什么都充满了一股悠悠的断肠之情。对于阅读文字作品就其形式来说,很少有阅读过如此文字的经历,说不清它们是诗,还是日记,当然不会图片的文字说明,但他们偶尔相遇,总是相得益彰。 就像竹中直人根据这本书改编的同名电影一样,色调和剧情都是缓慢流淌却可以一下子抓住你,观者甚至不需要特殊准备修养,放松就可以被故事打动,为“太阳和暖,天朗,风和,气清”动容,这本图文集跟其他摄影集比起来不需要任何门槛,只需仔细端详每一个细节。没有刻意煽情便可以让读者动容,这种力量现在也不多见吧。如果简单延伸一下,这种淡淡的哀愁在日本文学中也常见,从坂口安吾到年轻的青山七惠,他们笔下都有这种力量,而这,当然可以看做日本文明中的一种传承力量。

楚尘文化 2015-08-23 08:38:14

評論集

暫無評論。

稱謂:

内容:

返回列表