|

相關閱讀 |

仿效与伪饰,或小胡子的大虚无

|

>>> 文章華國詩禮傳家—精彩書評選 >>> | 簡體 傳統 |

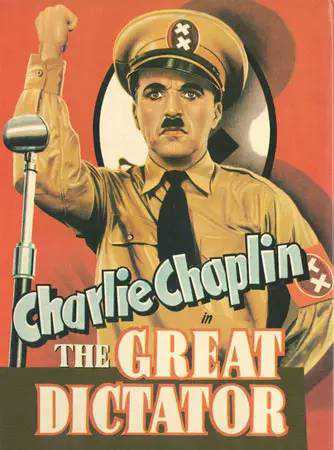

夏尔洛是一个神话人物,主宰着他所介入的每一场历险。对观众而言,夏尔洛在《安乐街》(1917)或《朝觐者》(1923)之前已然存在,之后依然如此;对于全世界数以亿计的人类而言,夏尔洛是一个英雄,如同奥德修斯或勇士罗兰(Roland le Preux)之于其他文明。他们之间只有一个区别:今天我们是通过完结(achevé)的文学作品了解那些英雄的,他们所有的历险和化身都已经彻底定格在了这些作品中,而夏尔洛永远可以自由地走进一部新的影片。活着的卓别林自始至终是夏尔洛的创造者和坚实后盾。 无论是谁,只要将夏尔洛在神话和普世美学中置于与希特勒在历史和政治中同等的地位;无论是谁,只要感到这个30年来烦扰整个人类的奇妙黑白精灵的存在与那个至今纠缠着我们这一代的行举手礼的人的生命一样神秘,那么,对于他们而言,《大独裁者》都有着无穷无尽的意义。 半个世纪以来,有两个人曾经改变了世界的“面”貌:一个是电动剃须刀的发明者及其在工业界的推广者吉列(Gillette),另一个就是“夏尔洛式小胡子”的原创者及其在电影界的推广者查理·斯宾塞·卓别林。 ▲上海杜莎夫人蜡像馆——卓别林 我们知道,夏尔洛崭露头角时,便引得众人竞相模仿。这些昙花一现的模仿者只在零星电影史料中留下了些许痕迹。然而,他们中的一员并没有湮没于这些按首字母顺序排列的人名附录中。他的名气自1932—1933年起便扶摇直上,迅速赶上了《淘金记》(1925)里的“小不点”(little boy),甚至可以说是后来居上——如果说在这个数量级上,大小高下依然可以被度量的话。此君乃一奥地利籍政治煽动家,名叫阿道夫·希特勒。令人惊异的是,谁也没有看穿,或者至少没有严肃对待他欺世盗名的把戏。但夏尔洛不会被迷惑,他肯定立即感到上嘴唇上一种奇怪的感觉,有点类似于让·班纳维的电影中一个来自四维空间的生物窃取了我们的胫骨。当然,我不是断言希特勒此举乃有意为之,他的确可能只是受社会无意识的影响而犯下了这个鲁莽的错误,其中并没有掺杂个人的心机。但是,一个顶着阿道夫·希特勒大名的人对自己的须发必须格外谨慎。“疏忽大意”这个托词用在神话上,并不见得比用在政治中更巧妙。那个前画家犯下了他最严重的错误之一——他通过对夏尔洛的模仿,开始剽窃其存在。夏尔洛对这笔账耿耿于怀,而且要让希特勒付出沉重代价。希特勒因为偷了夏尔洛的胡子而在后者面前束手就擒。他日后将不得不加倍偿还他从一个小犹太人嘴唇上窃取的一撮存在:后者趁机将他的履历彻底掏空,但重新构建出来的不是夏尔洛,而是一个介乎二者之间的纯粹虚无的生物,这其中的辩证关系十分微妙但无可置辩。这种策略也不可战胜。第一回合,希特勒拿走了夏尔洛的胡子;第二回合,夏尔洛拿回了自己的胡子,但这撮胡子已不仅是夏尔洛式的了,它在此期间已经变成了希特勒式的胡子。因此,夏尔洛取回胡子的同时,也顺便扣押了希特勒的部分存在(existence)。他在拥有胡子的同时也就随身携带着这部分存在,并可以随心所欲地处置它。 ▲《大独裁者》海报 他用它塑造了兴克尔。这样说是因为,兴克尔在被剥夺了存在后化简至其本质时,不是希特勒,他还能是什么·兴克尔并不“存在”(exister),他只是一个傀儡,一个玩偶,我们可以从他的胡子、身材、发色、演说以及他的感情用事、他的残酷无情、他的暴怒和疯狂中认出希特勒,但他却仿佛一个空无意义的应景之物(conjoncture),让人无法证明其存在的正当性。兴克尔是对希特勒最理想的提纯,夏尔洛并没有通过丑化对手来杀死他——假使他的确想这么做的话,那说实话这部电影没有达到这个目的。夏尔洛消灭对手的方式,是在其对面重新创造出另一个完美的、绝对的、必要的“大独裁者”,而我们对他无须承担任何历史的或心理的介入责任(engagement)。在现实中,我们已经凭借蔑视和战争摆脱了希特勒,但这种解脱就其原则本身而言也意味着另一重桎梏。我们此时此刻依然能感到这种桎梏,因为希特勒的死活仍是悬而未决的疑案。只有当我们不再对他感到任何介入责任,当仇恨本身已经失去意义的时候,我们才能真正得到解脱。然而,兴克尔在我们心中既不能激起仇恨,也不能激起怜悯、愤怒或恐惧——兴克尔是希特勒的虚空。夏尔洛掌握着希特勒的“存在”,把它重新夺回,从而消灭了希特勒。 至此,我都在用绝对化的方式和语言讨论问题。然而很遗憾,准确说来,夏尔洛并不是总能成功地做到这种“存在”的灌注。就我的理解而言,他只有一次完全成功了,那是在托着地球仪跳舞的时候。他在模仿希特勒语音语调的演讲时接近成功,但慕尼黑讲坛上的希特勒给我们留下的记忆比夏尔洛的嘲仿更加强大。这就缓解了这一幕带来的冲击力。其原因在于,希特勒在某些场合下比夏尔洛更天才地对自己进行了模仿,从而得以继续掌控其人格的模板。毫无疑问,在卡普拉的纪录片中,希特勒呈现出一种比兴克尔更完善、更稳定的真实感。我们可以看出,这并不是滑稽与否的问题。我们会被卡普拉镜头中的希特勒逗笑,但这笑声既不能消除恐惧也不能化解仇恨:它不能解脱我们的介入责任。因此,我并不苟同这种观点,即认为该片的弱点在于时过境迁,我们不能面对一个使我们蒙受如此深重苦难的人物开怀大笑。的确,在1939—1940年间,片中的噱头会令我们感到滑稽,但那是因为夏尔洛一脚踩空,而且这种嘲仿还没有改变滑稽场景本身的经验性质,希特勒也还能够保护自己的“存在”不受兴克尔干扰。问题不是出在喜剧效果本身,而是出在这种喜剧效果的源头以及该源头的形而上高度。它可以停留在我们历史感受——即漫画、滑稽、讽刺——的领域中,但它也可以升华至原型人物的巅峰(l’Olympe des Archétypes)。 正像化身为狄安娜的朱庇特将水精灵卡里普索的感情转移到自己身上一样,夏尔洛也把我们对希特勒的盲信转移到了兴克尔身上。这样的移情换位只有当外形与人物在神话中彼此混淆时才有可能。艺术家通常会因其别出心裁的创造而获得与造物主相当的权力。菲德拉、阿尔塞斯特和齐格弗里德都已经一劳永逸地获得了生命,任何其他的神只都不能将其剥夺。而夏尔洛与希特勒的关系却属于个别现象,可能在世界艺术史中都独一无二。夏尔洛决定将兴克尔塑造为一个与拉辛和让·吉拉杜笔下形象同样完善且明确的人物,一个独立于希特勒、具有一种自主的必要性的生命。退一步说,兴克尔可以脱离希特勒而存在,因为他脱胎于夏尔洛,但希特勒从此却不能将兴克尔的存在从全球银幕上抹去。他从此变成了一个无必然性的、可有可无的、异化的生物,他的存在滋养了他的对手,而后者却不必对他有所补偿,甚至在吞并其存在的同时亦将他消灭于无形。追根究底,这种本体论意义上的掠夺源自对胡子的抄袭。试想如果希特勒刮净了胡子,或者把胡子剃成克拉克·盖博的式样,那么《大独裁者》将无从立足,卓别林的全部艺术天才也将于事无补。因为没有了胡子的卓别林就不再是夏尔洛,而兴克尔与夏尔洛之间必须具有他与希特勒之间同样深刻的血缘关系,他必须同时是此二者从而一无所是,正是这两段神话间严丝合缝的呼应关系将二者同时消灭殆尽。墨索里尼没有被拿帕罗尼取缔而只是被脸谱化了,再说,墨索里尼的存在是如此乏善可陈,以至于不可能被滑稽丑化的力量所谋杀。而兴克尔的案例则截然不同:它建立在这场换须游戏(calembour pileux)的奇幻性质之上,希特勒若不是一着不慎,让自己仅因一撮胡子而与夏尔洛面目相仿,那上述的一切都不会成为可能。 《大独裁者》之所以成立,靠的不是模仿的天赋,甚至不是卓别林的天才。一切都是因为这撮胡子。夏尔洛完成了必要的等待,但最终,他成功地收回了属于自己的东西。 神话的力量就在于:希特勒的胡子,这玩意儿可是货真价实的! 摘自《巴赞论卓别林》(法)巴赞 着 吴蕙仪 译

楚尘文化 2015-08-23 08:39:19

評論集

暫無評論。

稱謂:

内容:

返回列表